四时轮转,风物成诗。当金风拂过层林,寒蝉唱响疏桐,汉语中那些凝练如珠的秋日成语便悄然跃入文人墨客的笔端。从《诗经》的"蒹葭苍苍"到《楚辞》的"袅袅兮秋风",中国人对秋的感知早已化作三千余条成语,其中四字结构的精妙表达更是如繁星缀满文化长河。这些承载着自然哲思与人文情怀的语言瑰宝,既是先民观物取象的智慧结晶,更在千年流转中沉淀出独特的审美意境。

自然意象的斑斓画卷

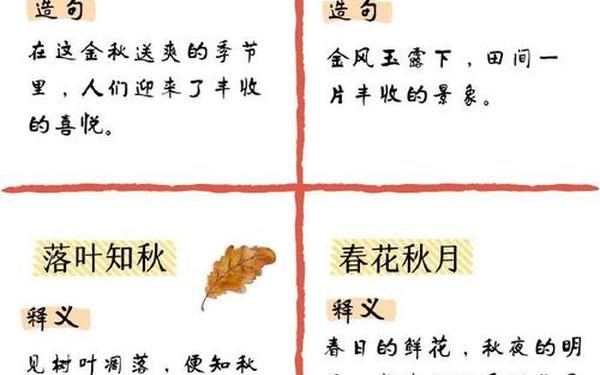

秋日成语中最具画面感的,莫过于对自然物候的精准捕捉。"金风玉露"以金属之色喻秋风之爽利,用珠玉之质比白露之清透,将无形之风与有形之露凝结成可视的意象。"层林尽染"四字则如展开一幅水墨长卷,既有空间层次感又具色彩饱和度,与范仲淹"碧云天,黄叶地"的意境遥相呼应。植物意象中,"丹枫迎秋"以火红枫叶为视觉焦点,"桂子飘香"则调动嗅觉感官,共同构建起立体的秋日感知系统。

气象变化在成语中同样充满诗意。"秋雨绵绵"的缠绵悱恻与"天高云淡"的疏朗开阔形成鲜明对比,前者让人想起李商隐"巴山夜雨涨秋池"的怅惘,后者则暗合王勃"秋水共长天一色"的旷达。动物意象方面,"北雁南飞"勾勒出候鸟迁徙的轨迹线,"寒蝉凄切"定格了秋虫最后的绝唱,这些动态场景的定格,使得自然界的生命律动在方寸成语间得以永恒。

情感意蕴的二元交响

秋之成语承载着中国人复杂的情感密码。悲秋传统在"西风残照"中达到极致,落日余晖与萧瑟西风的组合,既是李白"咸阳古道音尘绝"的历史苍茫,也是马致远"断肠人在天涯"的羁旅愁思。"望穿秋水"将思念具象化为凝望秋水的眼眸,这种以自然喻人情的表达方式,在《西厢记》"目断秋霄落雁"的唱词中得到戏剧化呈现。

但秋并非总是萧瑟的代名词。"春华秋实"蕴含着对生命周期的哲学认知,农谚"三春不如一秋忙"则体现着务实乐观的农耕智慧。"秋月春风"将两种极致美景并置,白居易在《琵琶行》中以此反衬歌女的人生虚度,实则暗含对永恒之美的礼赞。这种悲喜交织的情感张力,恰如苏轼在《赤壁赋》中"哀吾生之须臾,羡长江之无穷"的宇宙观照,构成中国文化特有的审美复调。

哲理象征的多维投射

成语中的秋意象常被赋予深刻哲理。"一叶知秋"源自《淮南子》"见一叶落而知岁之暮",这种见微知著的思维模式,在中医"司外揣内"诊断理论、兵法"叶落知天下秋"预警思想中都有体现。"秋毫无犯"将军队纪律比作不碰秋毫的谨慎,这种源自《史记》的典故,将自然现象提升为道德准则,形成独特的隐喻。

时间哲学在"春去秋来"中得到直观展现,四时更替的循环观与线性时间观在此交织。韩愈《秋怀诗》"时节忽已换,壮心空自惊"的慨叹,正是这种时间焦虑的文学投射。处世智慧方面,"老气横秋"警示僵化保守,"秋月"标举高洁品格,这些成语如文化基因般塑造着中国人的精神品格,王昌龄"洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶"的诗句,便是对后者最诗意的诠释。

文学长河的语言结晶

在诗歌领域,秋日成语常成为意境营造的关键元素。杜甫"万里悲秋常作客"将个人命运与季节特征深度融合,其"秋兴八首"更是以"玉露凋伤枫树林"开启宏大的历史叙事。李清照"满地黄花堆积"化用"落叶知秋"的意象,却注入"憔悴损"的个人情感,完成对传统母题的个性化改写。

现代文学对秋日成语的创造性转化更值得关注。鲁迅在《秋夜》中写道"在我的后园,可以看见墙外有两株树,一株是枣树,还有一株也是枣树",这种陌生化表达解构了"秋色平分"的传统意境。当代作家阿城在《棋王》中用"秋风扫落叶"形容棋局攻势,将自然意象转化为竞技隐喻,展现成语在现代语境中的生命力。

从甲骨文的"秋"字象形到智能时代的成语数据库,这些四字珠玑始终保持着文化活力。未来研究可深入挖掘成语在方言中的变异形态,或借助语料库分析其历时演变规律。教育实践中,通过虚拟现实技术还原"金风玉露"的意境,或将"春华秋实"开发为生命教育课程,都将使传统文化在当代获得新的阐释空间。当我们在数字时代重读这些秋日成语,不仅能触摸先民的智慧心跳,更能听见中华文明绵延不绝的脉动。