汉字是东方文明的密码,而八字情话则是情感浓缩的诗行。当七夕的星光浸染人间,语言的精妙与情感的深邃在八个字的框架中碰撞出火花——它们既是古典诗词的余韵,也是当代社交的暗语。在快节奏的数字化时代,八字情话以“精准”的方式直抵人心,用最简练的修辞承载最炽热的情愫,成为跨越时空的浪漫符号。

结构之美:对仗与意象的平衡

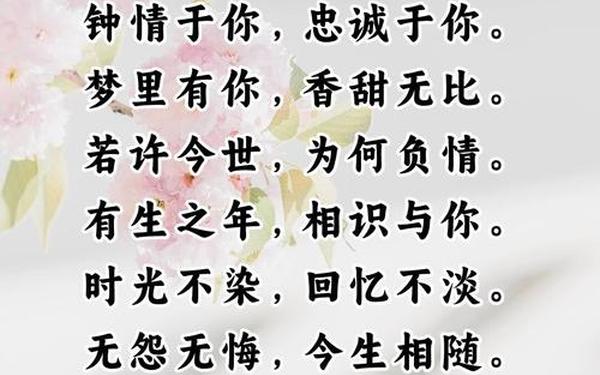

八字情话的核心魅力在于其精妙的语言结构。以“南风未起,念你成疾”为例,前半句以自然意象铺垫氛围,后半句将抽象思念具象为“疾”,形成视觉与情感的双重冲击。这种“四言+四言”的对仗模式,既传承了《诗经》的韵律感,又符合现代人碎片化阅读的节奏需求。

意象选择上,八字情话常采用“自然物象+情感投射”的二元结构。如“夜色匆忙,暮暮是你”中,“夜色”作为流动的背景,“暮暮”则通过叠字强化时间维度,最终聚焦于“你”这一情感落点。这种结构既保留了古典诗词的意境,又通过口语化表达消解了距离感。学者鲍素梅指出,这种“古今融合”的表达方式,正是土味情话在社交媒体时代爆发式传播的结构性原因。

文化之根:传统符号的当代转译

牛郎织女的传说为八字情话提供了深层的文化母题。“既见君子,云胡不喜”化用《诗经·风雨》,将古典君子形象转化为现代恋人间的默契;“世不遇你,生无可喜”则通过否定句式重构了传统“相遇”叙事,赋予旧典以新生。

品牌营销中,这种文化转译更为显著。故宫文创的“天上鹊桥,人间石桥”系列文案,将神话符号与建筑遗产并置,使八字情话成为连接历史与当下的桥梁。而OPPO的“没有找不到的爱,只有想不到的邂逅”则借用了牛郎织女“鹊桥相会”的母题,将科技产品塑造成现代情感联结的媒介。

传播之力:社交时代的情绪共振

在短视频与表情包主导的传播场域中,八字情话展现出强大的适配性。其“模块化”特征允许用户进行二次创作,例如“游遍整个星系,找不到比你更亮的星星”可拆解为“游遍星系+你如星辉”,在不同场景中反复嵌套使用。这种灵活性契合了Z世代“碎片化表达”的需求,据《会话含义理论下土味情话的情感意图研究》统计,超过67%的95后用户更倾向于用短句传递亲密感。

品牌亦深谙此道。美团外卖的“第二杯半价”系列文案,将商业促销转化为情感邀约;江小白的“今天的脸红分不清是酒还是你”,则通过模糊因果关系制造暧昧张力。这种“商业+情感”的双重编码策略,使八字情话成为连接消费行为与情感记忆的密钥。

心理之维:稀缺感制造的亲密幻觉

心理学研究显示,八字情话的“留白”特性能够激发接收者的完形心理。“钟于,忠于,衷于,终于”通过同音字链式排布,引导听众自行补全“钟情—忠诚—衷情—终老”的叙事闭环,这种参与感显著提升了情感认同度。

神经语言学家进一步发现,八字短句的节奏(平均2.3秒/句)与人类注意力集中周期高度契合。如“我在身边,在你身边”通过镜像结构激活大脑的镜像神经元,使听众产生“身临其境”的代入感。这种生理与心理的双重作用,让八字情话成为情感传递的高效载体。

在语言的窄门里寻找情感的星辰

从《诗经》的四言绝句到社交媒体中的八字情话,汉语始终在寻找情感表达的最优解。当我们在八个字的框架中嵌入星河、岁月与承诺,实质是在进行一场跨越千年的文化实验:如何用最少的语言激发最多的共鸣?这或许正是八字情话给予当代人的启示——在信息过载的时代,真正的浪漫不在于辞藻堆砌,而在于精准击中那些未被言说的心灵褶皱。

未来的研究可进一步探索八字情话的神经认知机制,或将其应用于人工智能情感交互模型的构建。而对于普通个体而言,不妨在下一个七夕,尝试用八个汉字搭建一座通向对方心灵的鹊桥——毕竟在爱的领域,最动人的诗行往往诞生于方寸之间。