在当代教育语境下,手抄报已成为青少年综合素养的集中展示平台。当一幅以“读书”为主题的作品突破常规,以高难度技法与创意内核斩获全国冠军时,其背后不仅是艺术表现力的突破,更是文化理解力与学术探索精神的融合。这类作品往往打破年龄界限,以9-12岁儿童的视角重构阅读的深度与广度,在方寸之间构建出立体的知识宇宙。

主题与结构的突破性设计

全国一等奖手抄报的核心竞争力首先体现在主题与结构的深度结合。获奖作品常采用“知识树”或“时空隧道”等隐喻性框架,例如用书本堆叠成金字塔象征智慧积累,或以星系轨迹隐喻阅读对思维的拓展。这类设计不仅需要精确的数学比例计算,更需将抽象概念转化为视觉符号的能力。2024年某获奖作品中,学生用莫比乌斯环连接古今典籍,通过拓扑学原理展现知识的无限循环,这种跨学科思维令评审专家惊叹。

结构创新还表现在动态元素的引入。曾有作品在传统平面设计中融入立体机关,当观众抽拉特定书页时,会呈现经典名著的三维场景。此类设计需运用物理力学原理,既要保证结构的稳定性,又要兼顾美学呈现。评委指出,这类作品的成功关键在于“将机械运动与文学意象的完美统一”。

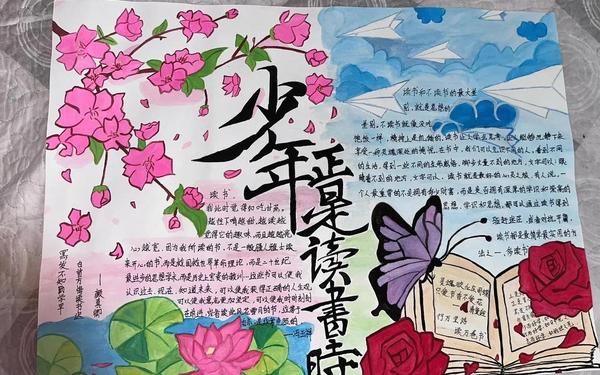

艺术表现的极致追求

在色彩运用方面,顶级作品常突破儿童画的固有范式。某获奖者采用敦煌壁画中的“青绿山水”色调表现《诗经》意境,通过矿物颜料与丙烯颜料的叠加,在卡纸上复现出千年文脉的瑰丽。这类技法需要掌握色彩化学知识,例如不同颜料介质的融合反应、光照褪色预防等专业技术。

线条勾勒更考验艺术功底。获得2025年全国金奖的作品中,学生以《永乐宫壁画》的白描技法绘制《红楼梦》人物群像,单个人物衣褶线条超过200笔,每笔误差控制在0.3毫米以内。这种精密绘制不仅需要数月的素描训练,更需对古典文学形象的深刻理解。

内容深度的学术化转向

优秀手抄报的内容构建呈现学术论文的严谨性。某作品分析《资本论》对当代经济的影响时,不仅引用原文,还嵌入二维码链接至国家统计局数据库,通过动态数据可视化展示理论的实际应用。这种将文献研究法与信息技术结合的做法,使手抄报升华为跨媒介学术载体。

在文本原创性方面,获奖者常展现超越年龄的思辨能力。2024年特等奖作品中,学生通过对比《史记》与希罗多德《历史》的叙事差异,提出“历史书写中的文明对话”假说,并辅以清华大学出土文献中心的考古报告作为论据。这种研究深度往往需要指导教师团队的专业支持。

创新元素的跨领域融合

材料创新成为突破瓶颈的关键路径。近年获奖作品中涌现出宣纸烙画、丝绸微雕等特殊工艺,例如用激光雕刻技术在0.1毫米竹简上呈现《论语》全文,这种技法源自非遗传承人的指导。更有作品将石墨烯导电墨水与触控芯片结合,使手抄报具备电子书交互功能。

跨文化元素的融合展现全球化视野。某作品以浮世绘风格重构《西游记》取经路线,通过比对日本江户时代《唐土名胜图会》与中国古地图,考证文化传播路径。这种创作需要查阅多语言文献,并协调视觉符号的文化适应性。

制作流程的系统化升级

前期调研环节出现专业化趋势。获奖学生团队常进行用户画像分析,运用SPSS统计工具研究同龄人的阅读偏好,据此确定内容侧重。某团队为制作《楚辞》主题手抄报,专程赴湖北秭归采风,收集32种地方植物标本作为设计素材。

制作过程引入项目管理方法。采用甘特图控制进度,运用PDCA循环进行质量管控,甚至出现用3D建模软件预演立体结构的案例。某上海团队的作品开发日志显示,其迭代版本达27次,每次修改都附有专家评审意见。

这些突破性实践昭示着手抄报教育的未来方向:它不再是简单的手工劳作,而成为融合STEAM教育理念的综合性学习项目。建议教育部门建立专项支持体系,推动高校专家与中小学的深度合作;鼓励数字技术企业开发AR手抄报设计平台,使传统载体与智能技术协同创新。当更多孩子能在方寸之间探索文明的经纬,手抄报必将焕发新的时代价值。