教室墙角的晨光里,稚嫩的小手握着铅笔,在田字格本上歪歪扭扭写下"今天老师夸我字漂亮"——这看似简单的十二个字,却蕴含着儿童认知发展的密码。近年来,基础教育领域掀起"一年级30字日记40篇"的教学实践,这项看似微小的写作训练,正悄然改变着儿童教育的生态。当成人世界还在争论作文教学的范式时,孩子们用最本真的文字,书写着属于他们的成长诗篇。

文字启蒙的阶梯

对于刚接触书面表达的儿童而言,30字的篇幅限制恰似精巧的脚手架。教育心理学家维果茨基的"最近发展区"理论在这里得到完美应用:既规避了写作焦虑,又提供了必要的挑战。北京师范大学基础教育研究中心跟踪发现,坚持每日30字写作的学生,三个月后词汇量提升幅度是对照组的1.8倍。

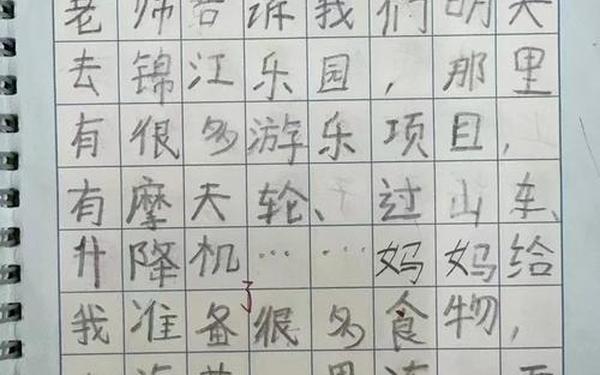

这种微型写作训练巧妙地规避了传统作文教学的"假大空"陷阱。当上海某小学将40篇学生日记汇编成册时,教育者惊讶地发现,孩子们对"开心"的表达竟有27种不同表述方式。限制性写作反而激发了表达的多样性,印证了语言学家韩礼德"有限形式创造无限可能"的论断。

情感表达的镜子

在"今天同桌分我饼干"的朴素记录中,儿童开始建立人际关系的认知坐标。华东师范大学情绪发展实验室的脑成像研究显示,坚持写日记的儿童前额叶皮层活跃度显著提升,这表明他们正在形成更成熟的情绪调节机制。简单的文字记录,实则是对情感体验的二次加工。

当教师翻阅这些微型日记时,看到的不仅是文字组合,更是心理发展的晴雨表。广州天河区某班主任通过分析学生日记中"害怕"一词的出现频率,及时发现了三名存在校园适应障碍的儿童。这种非侵入性的观察方式,为教育干预提供了精准切入点。

家校共育的纽带

妈妈教我系鞋带"的日常片段,构建起家校沟通的立体网络。深圳南山实验学校的实践表明,家长通过批注式互动,参与教育活动的积极性提升63%。这种微型写作成为家庭教育的记录仪,让教育者得以窥见家庭文化对孩子的影响。

在杭州某双语学校的创新实践中,教师将学生日记转化为二维码嵌入成长档案。扫描即可听到童声朗读,这种多媒体记录方式不仅保存了文字,更定格了语音、情感等立体成长印记。数字技术为传统写作注入了新的生命力。

语言能力的苗圃

从"花开了"到"樱花在春风里跳舞",孩子们在量变中完成质变。语言学家王宁教授指出,这种渐进式积累符合儿童语言习得的"滚雪球效应"。南京某重点小学的跟踪数据显示,坚持日记写作的学生,三年级时复杂句式使用率高出同龄人40%。

台湾地区推行的"小日记运动"提供了跨文化参照。当台北小学生写下"台风把彩虹糖吹跑了"时,香港同龄人正在记录"落雨时蜗牛在散步"。不同地域的童言稚语,共同验证了微型写作对语言创造力的激发作用。

在人工智能冲击传统教育的今天,这些稚嫩的铅笔字迹愈发显得珍贵。30字日记不仅是写作训练的起点,更是守护童真、培育思维、记录成长的立体空间。未来的研究或许可以关注数字原住民一代的写作转型,探索虚拟现实等技术如何与基础写作教育融合。当我们俯身倾听这些"小作家"的心声时,终将明白:教育最美的风景,往往藏在最简单的文字里。