当春风褪去青涩,万物在溽热中舒展筋骨时,古人的笔墨便悄然浸染了夏日的浓烈。从陆游笔下“槐柳阴初密”的立夏初萌,到刘禹锡“东边日出西边雨”的夏至迷离,节气不仅是自然律动的刻度,更成为诗人情感的载体与文化记忆的密码。九首立夏与夏至诗作,恰似九扇窥探时空的窗棂,映照出古人对生命节律的深刻感悟。

自然意象中的时令密码

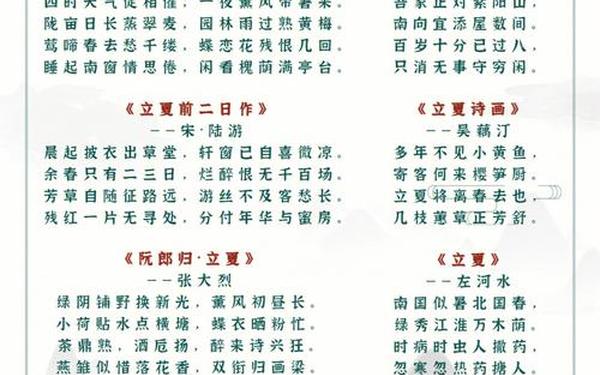

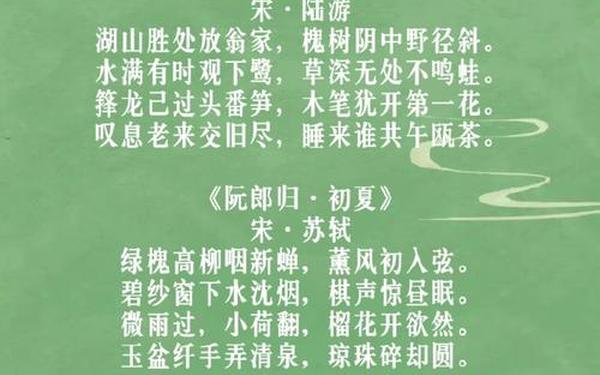

立夏与夏至的诗意首先凝结于物候的细节。陆游《立夏》中“泥新巢燕闹,花尽蜜蜂稀”以动态的昆虫活动构建节序更替的微观图景:新泥承载着燕巢的生机,而花谢蜂稀则暗示着春光的退场。这种对物候的敏锐捕捉,与韦应物《夏至避暑北池》中“绿筠尚含粉,圆荷始散芳”形成呼应——竹叶的粉霜与初绽的荷香,共同编织出夏至特有的感官体验。

在自然意象的深层结构中,植物成为重要的隐喻符号。王安石笔下的“绿阴幽草胜花时”颠覆了传统春花的审美范式,将目光投向更具生命力的夏木;而赵师秀《约客》中“青草池塘处处蛙”则以蛙鸣暗示湿热气候的来临。这些意象群不仅勾勒出节气特征,更暗含古人“以物观时”的认知体系,如《月令七十二候集解》所述,节气划分本就建立在特定物候现象的观察之上。

农耕文明的哲学表达

农事活动始终是节气诗的重要母题。薛澄《立夏》中“蚕新教织绮”将蚕事与节令结合,折射出古代丝绸经济与自然周期的紧密关联;范成大《夏至》中“粽丝系臂扶羸”则记载了江南地区夏至食粽禳灾的习俗。这些诗句不仅是生产活动的实录,更蕴含着“顺天应时”的生存智慧,正如《夏至后初暑登连天观》所言“节物竞随乡俗”,民俗与农事构成互为表里的文化生态。

诗人对节气的哲学思考往往超越具象层面。王令在《暑旱苦热》中发出“不能手提天下往,何忍身去游其间”的诘问,将个体体验升华为济世情怀;权德舆《夏至日作》以“璿枢无停运”揭示四时轮转的永恒性,暗合《周易》“变易”之理。这种天人合一的思维模式,使节气诗成为理解中国传统宇宙观的重要文本。

生命意识的诗性觉醒

季节流转牵动着诗人的生命感知。韦应物《立夏日忆京师诸弟》中“坐想离居人”的孤寂,与白居易“常谙夏至筵”的宴饮欢愉形成鲜明对比,展现了个体在节气节点上的情感张力。陆游三度书写立夏诗作,从“日斜汤沐罢”的闲适到“慵伴老身病”的迟暮,时间刻度丈量着生命轨迹,印证着宇文所安所言“中国诗歌是时间的艺术”。

这种生命意识在时空对照中愈发深邃。文天祥《山中立夏用坐客韵》以“春光万象中”的宏阔视野消解个人愁绪,苏轼《阮郎归·初夏》则通过“玉盆纤手弄清泉”的瞬间定格永恒。诗人或借节气抒怀,或以节气观照人生,使自然节律与心灵律动达成共振,正如李商隐“天意怜幽草”般,赋予微小生命以形而上的慰藉。

文化记忆的当代启示

立夏斗蛋、秤人的民俗在方回“瓶竭重招曲道士”中若隐若现,夏至祭地仪式通过司马光“谷雨方过后,茶烟正霏微”得以留存。这些诗句不仅是古代生活的剪影,更是非物质文化遗产的活态传承。杨万里“夜热依然午热同”的观察方法,对现代气候研究仍具参考价值;而“绿树阴浓夏日长”的生态智慧,恰与当代可持续发展理念形成对话。

在文化全球化背景下,重读节气诗具有特殊意义。它们提示我们:传统文化不是博物馆中的标本,而是可以激活的基因库。未来研究可进一步挖掘节气诗的跨媒介传播潜力,或通过数字人文技术分析意象流变,让古老诗篇在现代语境中焕发新生。

从立夏的燕语呢喃到夏至的蛙鼓蝉鸣,九首诗作编织成跨越千年的夏日长卷。它们记录着草木枯荣的密码,沉淀着农耕文明的智慧,更涌动着永不褪色的生命诗情。在空调房的恒温中重读这些文字,我们不仅是在品味古典美学,更是在寻找与自然对话的原始本能。或许,当现代人重新学会在节气更替中感知时光的温度,方能真正理解“人间解愠风”的深邃意境。