在威尔顿预备学院灰暗的廊柱之下,传统、荣誉、纪律、卓越四座石碑凝固着精英教育的森严秩序。罗宾·威廉姆斯饰演的基廷老师如同闯入冰封世界的春风,用诗歌为划开窒息的教育幕布,让少年们第一次听见生命本真的呼唤。当“Carpe diem”(把握今朝)的呐喊穿透礼堂穹顶,这场关于诗歌与生命的教育实验,不仅撕开了20世纪中叶美国保守教育体系的裂缝,更成为当代教育哲学的精神图腾。

基廷的教育革命始于对权威的颠覆。他要求学生撕去教材编者对诗歌价值的量化评分表,宣称“我们读诗写诗,因为我们是人类的一员”。这种将诗歌从学术符号还原为生命养分的举动,正如存在主义哲学家雅斯贝尔斯所言:“教育的本质是唤醒,而非塑造。”在基廷的课堂上,站立课桌的物理动作转化为认知维度的突破,绿茵场上宣读理想的仪式成为个体觉醒的宣言。当学生们在尼尔自杀后被迫签署指控书时,特写镜头中颤抖的钢笔尖,恰是制度化教育吞噬鲜活灵魂的残酷隐喻。

二、诗歌意象中的生命哲学

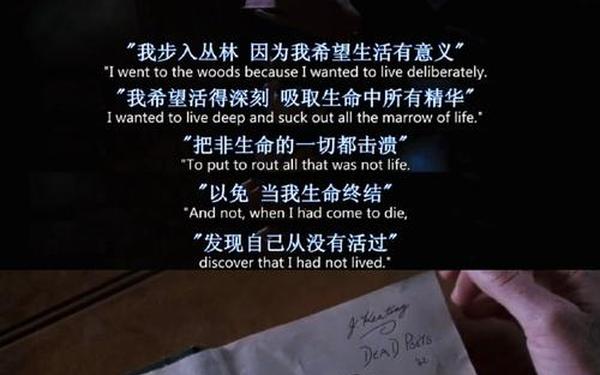

电影中反复出现的惠特曼诗句“我听见我那野蛮原始的呐喊越过世界的屋脊”,构建起对抗工具理性的美学堡垒。基廷引导学生从梭罗的《瓦尔登湖》中提炼出“吸取生命精华”的生存哲学,将罗伯特·弗罗斯特《未选择的路》化作存在主义的选择宣言。这些诗歌不再是文学史的标本,而成为照亮生命迷宫的星火。

“采撷今日”的拉丁文原意(carpe diem)在消费主义语境下常被曲解为及时行乐,但电影通过尼尔排演戏剧时眼里的光芒,托德抛向空中的诗稿,揭示其深层意涵——生命的真谛在于主体性的绽放。正如澳大利亚哲学家柯兹纳里奇指出的,“carpe diem”的本真性在于“像园丁培育玫瑰般经营每个当下”。当查理吹响萨克斯打破礼堂肃穆,当少年们在山洞轮流诵读济慈的诗句,诗歌成为对抗异化的武器,将机械重复的日常转化为存在主义式的生命庆典。

三、自由意志与体制规训的永恒博弈

死亡诗社重建的夜晚,摇曳烛光照亮的不仅是泛黄的诗集,更是被规训的青春对自由的饥渴。尼尔的悲剧性死亡并非偶然,当他脱下精灵王冠的瞬间,莎士比亚戏剧的魔幻时空与父亲冰冷的目光剧烈碰撞,展现出个人意志与家庭期待不可调和的冲突。这种撕裂感在当代青年中依然回响,正如《华尔街日报》教育专栏作家瑞贝卡·肖尔所言:“威尔顿的廊柱从未真正倒塌,它们只是化作了GPA排名与实习履历。”

电影通过多重镜像揭示规训机制的运作:学生宿舍窗棂的垂直阴影隐喻思想禁锢,反复出现的钟表特写暗示制度化的时间暴力。而基廷被辞退时,站上课桌的托德从嗫嚅背诵到放声呐喊的转变,印证了福柯关于“反抗始终内在于权力结构”的哲学判断。这种抗争在数字时代衍生出新形态——当算法推荐取代诗歌创作,当标准化考试挤压沉思空间,如何守护灵魂的棱角成为更严峻的命题。

四、跨时空的教育哲学对话

基廷的教学实践与杜威“教育即生长”的理念形成跨世纪共鸣。他拒绝将学生视为知识容器,而是通过“死亡诗人年鉴”的传递,构建起跨越代际的精神谱系。这种教育观在芬兰教育学家帕西·萨尔伯格的研究中得到印证:真正优质的教育应如“森林中的篝火”,既要传递文明火种,更要留出自由生长的空间。

影片结尾空荡教室里的课桌,既是理想主义挫败的见证,也是未来变革的伏笔。正如存在主义教育家范梅南所言:“教育的光荣不在于塑造完人,而在于唤醒每个灵魂独特的节奏。”在人工智能重构教育形态的今天,死亡诗社的遗产提醒我们:当VR技术可以虚拟任何课堂场景时,唯有诗歌与激情永远无法被代码解构。

三十五年后再看《死亡诗社》,尼尔窗前的飞雪已化作全球教育改革的时代叩问。基廷留下的不仅是“把握今朝”的箴言,更是指向教育本质的永恒坐标——当我们在MOOC课程与AI助教间迷失时,仍需谨记:所有技术终将老去,唯有被诗歌点燃的眼睛,能永远看见星空。未来的教育研究或许应该深入探讨:在算法支配的数字化校园中,如何重建“死亡诗社”式的精神飞地?这需要教育者以更大的勇气,在标准化与个性化、效率与诗意之间,寻找属于这个时代的平衡支点。