窗外的雨丝像千万根银针,密密麻麻地扎在教学楼的玻璃窗上。我望着走廊里渐渐散去的同学,摸了摸书包侧面空荡荡的挂钩——雨伞又忘带了。

忽然一抹熟悉的鹅黄色闯入视线。妈妈正站在校门口的梧桐树下,发梢被风吹得乱舞,怀里的透明雨衣裹着个鼓鼓的包裹。"妈!"我冲过去,她立刻把雨衣抖开往我身上套,动作快得像在抢时间。雨衣带着洗衣粉的清香,还有她手心传来的温度。

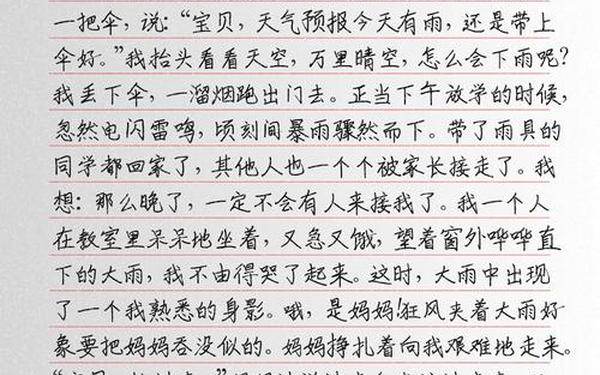

快把外套穿上,天气预报说傍晚要降温。"她从包裹里掏出我的羊毛外套,袖口还留着中午熨烫的折痕。我这才注意到她单薄的针织衫上洇着大片水渍,左肩颜色最深的地方,雨水正顺着衣角往下淌。

校门口的积水漫过脚踝,妈妈却坚持要背我过水洼。伏在她微驼的背上,我数着雨滴从她后颈滚进衣领,忽然发现藏在黑发里的几根银丝在路灯下泛着光。她的肩膀比记忆中单薄许多,却稳稳托着我的重量,每一步都踩出小小的涟漪。

那天晚上给妈妈吹头发时,吹风机嗡嗡作响。我轻轻拨开她半湿的头发,看见被雨水泡得发白的肩膀上,还留着双肩包带勒出的红印。她笑着说办公室到学校只要走十分钟,可我知道,那件湿透的针织衫里,藏着比十分钟更漫长的牵挂。

雨珠还在敲打屋檐,我的课本里却开出一朵温暖的花。原来最动人的温暖,从来都不是惊天动地,而是藏在那些被雨淋湿却依然滚烫的细节里。