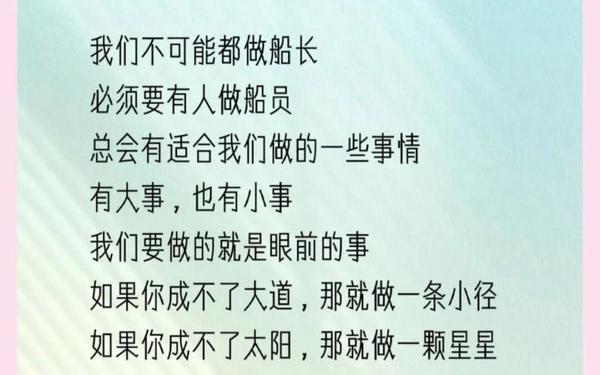

席慕容在《做最好的自己》中以朴素的语言构建了一个充满张力的哲学世界:山顶的苍松与溪边的灌木,海洋的梭鱼与湖中的鲈鱼,太阳的炽烈与星辰的微光,这些意象共同编织出一个关于生命价值的终极命题——存在的意义不在于占据何种生态位,而在于如何在既定的角色中实现自我的极致绽放。诗中反复出现的“如果……那就……”句式,既是对命运局限性的坦然接纳,也是对生命可能性的庄严承诺。这种“向下扎根,向上生长”的生存智慧,与道家“顺其自然”的哲学形成互文,却又超越了被动适应的层面,赋予每个个体以主动选择的尊严。

诗人将生命的价值从世俗标准的桎梏中解放,正如美国诗人罗伯特·弗罗斯特在《未选择的路》中揭示的:重要的不是道路本身,而是行走的姿态。席慕容的独特之处在于,她将这种选择权交还给每个平凡的生命——即便是道路旁的小草,也能通过“让道路因你而更有生气”的微观贡献,完成对宏观生命图景的重新定义。这种价值重构打破了传统成功学的线性思维,使生命的丰盈程度不再与世俗成就的刻度直接挂钩,而是取决于个体精神世界的完整度。

角色解构与重构:平凡中的神性

在“船长与船员”的隐喻中,席慕容解构了社会分工的等级制度。她以近乎禅宗公案的笔触指出:桅杆上的瞭望者与甲板上的操帆手共同构成了航行的完整叙事。这种思想与印度教《薄伽梵歌》中“各守其职即为达摩”的教义形成跨文化共鸣,但更强调主体意识的觉醒——不是被动接受命运安排,而是主动发现“适合我们做的一些事情”。诗中对“大事与小事”的辩证思考,暗合现代心理学中的“心流理论”:当个体全情投入眼前之事时,工作的神圣性便超越了事务本身的规模。

这种价值判断的颠覆性在当代社会显得尤为珍贵。英国社会学家齐格蒙特·鲍曼曾批判“液态现代性”中人的工具化倾向,而席慕容的诗恰似一剂解药:当她说“成功还是失败/并不取决于你所做事情的大小”,实际上是在消解量化评估对人性本真的侵蚀。挪威作家乔斯坦·贾德在《苏菲的世界》中构建的哲学体系,与这种“存在先于本质”的价值观形成跨时空对话。

动态平衡的生存智慧:有限与无限的辩证

诗中“大道与小径”的意象群揭示出深刻的辩证法:个体的局限性恰恰成为独特性的来源。这让人想起物理学家海森堡的测不准原理——观察者的位置决定粒子的显现形态。席慕容将这种科学哲学转化为生命哲学:当个体放弃对“太阳”位置的执着,反而能在“星辰”的轨道上折射出独特光芒。这种思维模式与道家“无用之用”的智慧一脉相承,却更具行动导向性,强调在接纳局限的同时创造可能。

诗人通过“最具活力的鲈鱼”等动态意象,构建出生命能量的传递模型。这恰如法国哲学家柏格森的生命冲力理论:生命的本质不在于静态的占有,而在于动态的创造。德国社会学家马克斯·韦伯笔下的“祛魅世界”需要这种诗性智慧的烛照,当现代人困在“工具理性”的牢笼中,席慕容的诗歌提供了重建精神家园的路径——在有限中开掘无限,在必然中创造自由。

生命美学的当代启示:破碎中的完整

在解构与重构的双重变奏中,《做最好的自己》呈现出后现代语境下的新型生命美学。美国心理学家卡尔·罗杰斯提出的“成为真实自我”理论,在诗中获得了东方诗学的诠释:当小草不再模仿苍松的形态,当鲈鱼停止羡慕梭鱼的体型,生命的本真状态便自然显现。这种美学观念与日本侘寂美学中的“残缺之美”形成共振,却又突破其静态审美,强调动态生长中的自我完善。

诗人创造的“星体隐喻”更具现代性启示:在暗物质占据宇宙主流的当代科学图景下,可见星辰的光芒反而成为稀缺品。这隐喻着数字化时代的精神困境——当信息洪流淹没个体声音时,保持“最亮星光”的独特性既需要勇气,更需要智慧。法国哲学家加缪在《西西弗斯神话》中阐述的“荒诞英雄”形象,与席慕容笔下的“最好自己”形成哲学对话:二者都强调在无意义中创造意义,在局限中实现超越。

重构价值的坐标系

席慕容的诗歌犹如多维棱镜,折射出生命价值的丰富光谱。她将中国传统文化的“天人合一”思想与存在主义哲学熔铸,创造出独特的价值评判体系:生命的完成度不取决于外在标尺的测量,而在于内在潜能的极致释放。在算法主导的评分社会,这种思想具有解毒剂功能——当“标准化成功”制造普遍焦虑时,诗人提醒我们:每条小径都能延伸出独特的风景,每颗星辰都可照亮专属的夜空。未来研究可深入探讨该诗作与积极心理学的契合点,或将其置于跨文化诗学比较的视野中,发掘东方智慧对现代性困境的破解之道。正如诗中所言:“我们要做的就是眼前的事”,这种立足当下、向美而生的生存哲学,或将成为后疫情时代的精神指南。