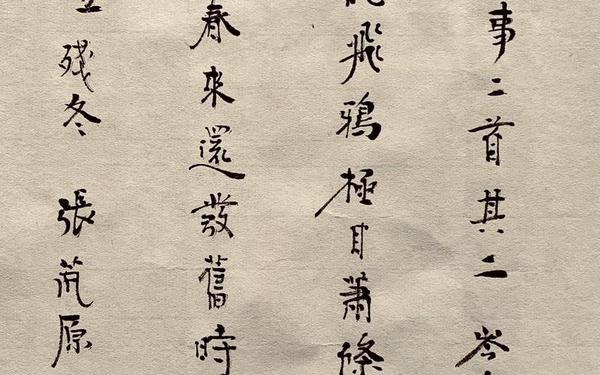

岑参的《山房春事二首》创作于盛唐转衰的历史节点,第二首尤为鲜明地展现了诗人对时代变迁的敏锐感知。梁园作为西汉梁孝王耗费巨资建造的皇家园林,曾是文人雅士云集之地,司马相如、枚乘等皆在此留下足迹。然而至唐代,这座昔日“宫观相连,珍禽异兽出没其间”的园林已沦为“极目萧条三两家”的荒芜之地。岑参于开元二十九年(741年)游历梁园时,正值安史之乱前夕的社会动荡期,眼前景象与文献记载的辉煌形成强烈反差,触发了诗人对盛衰无常的深刻思考。

诗中“日暮乱飞鸦”的意象选择具有双重隐喻:既是对梁园现状的客观描绘,亦暗喻唐王朝潜藏的危机。值得注意的是,岑参在边塞诗中以雄奇壮丽著称,而此诗却转向沉郁内敛,这种风格转变与其个人经历密切相关。天宝年间两次出塞的经历使他目睹边疆战事对中原的冲击,而梁园的凋敝恰似帝国缩影,促使他将个体生命体验升华为历史哲思。明末学者唐汝询评此诗“本嘉州绝调”,正是看到了其超越普通怀古之作的时空穿透力。

二、意象系统的建构艺术

诗歌通过精心设计的意象群构建起多维度叙事空间。首联“梁园日暮乱飞鸦”以动态视觉展开,乌鸦作为传统文学中的荒凉符号,其无序纷飞暗示着礼乐秩序的崩塌。这与次句“极目萧条三两家”的静态场景形成张力,前者诉诸听觉的喧嚣反衬后者视觉的寂寥,营造出“鸟鸣山更幽”的艺术效果。清代沈德潜特别指出“庭树不知人去尽”的拟人化手法,树木的“无知”与诗人的“有知”构成认知落差,将自然永恒与人事无常的悖论推向高潮。

诗中色彩运用极具匠心:暮色昏黄、乌鸦墨黑、山花艳红构成冷暖对比强烈的画面。这种色彩冲突不仅是视觉呈现,更是情感的外化——春花的绚烂本应象征生机,在此却成为刺痛历史伤口的盐粒。宋宗元在《网师园唐诗笺》中盛赞其“神韵天然”,实则源于诗人对意象关系的精密计算。特别是“旧时花”与“梁园”的首尾呼应,使三百里园林的时空变迁凝缩于二十八字的诗歌结构中。

三、反衬手法的范式突破

该诗在哀乐对照的艺术处理上达到唐代绝句的新高度。传统悼亡诗多直抒胸臆,岑参却开创性地以乐景写哀情:满树春花越是明艳动人,越凸显梁园废墟的荒凉彻骨。这种“以盛写衰”的手法,较之杜甫“国破山河在”的直白更具美学张力。明代李攀龙注意到“人去花在”的戏剧性冲突,看似平静的叙述中蕴含着惊心动魄的情感能量,正如黄生所言“此调开中唐几许法度”,为后世怀古诗确立了新的艺术范式。

诗中的时空并置手法尤为精妙。通过“旧时花”将西汉鼎盛、盛唐现实、未来衰变三个时间维度压缩于同一空间,使梁园成为历史循环的见证者。这种多维叙事在七绝体裁中堪称创举,清代邹弢谓之“极意翻新”,正是对其结构创新的准确评价。现代学者刘永济指出,诗人通过“树之无情”反衬“人之有情”,将个体命运嵌入历史长河,赋予怀古诗以哲学深度。

四、文学史坐标中的经典价值

《山房春事二首》在唐诗发展链中占据特殊位置。其一展现的盎然春意延续了初唐山水诗的清新明快,其二则预示了中唐怀古诗的沉郁顿挫,这种风格跨越折射出盛唐向中唐过渡的文化心理变迁。相较于李白《梁园吟》的豪放洒脱,岑参更多了份冷峻的历史审视,这种差异既源于诗人个性,更是时代精神演变的写照。沈德潜“后人袭用者多,然嘉州实为绝调”的论断,揭示了该诗在反衬手法运用上的不可超越性。

从接受美学视角考察,该诗的经典化过程颇具启示。明代诗论家关注其艺术技巧,清代学者侧重历史意识,现代研究者则发掘其文化隐喻,这种阐释流变本身构成独特的阐释史景观。诗中“春来还发旧时花”的意象,在不同历史时期被赋予家国兴亡、文化传承等多重解读,证明伟大诗作的开放性能在时代更迭中持续生成新意。

废墟上的诗性沉思

岑参通过对梁园废墟的凝视,完成了对盛唐气象的诗意解剖。在“乱飞鸦”与“旧时花”的意象碰撞中,我们既看到个体生命面对历史巨变的无力感,也发现自然永恒给予的超越性慰藉。这种复杂的情感张力,使该诗超越普通怀古之作,成为洞察唐代文化心理嬗变的重要标本。未来研究可深入探讨其与中晚唐怀古诗的谱系关联,或从生态批评视角重新阐释自然意象的哲学内涵。在文明更迭加速的当代,重读这首千年前的废墟之诗,或许能为我们理解传统与现代的关系提供新的思考维度。