2015年的江苏高考作文题以“智慧”为核心,要求考生从经验、能力、境界三重维度展开论述,被网友评为“地狱级难度”。同年江苏省作文大赛一等奖作品则呈现出与高考命题相呼应的特征——既有对传统文化的深刻解构,又有对时代精神的先锋诠释。这些作品通过独特的语言张力与哲学思辨,展现了当代青少年在应试框架下突破创新的可能,也为理解中国式写作教育提供了极具价值的样本。

一、主题的哲学思辨性

2015年江苏高考作文题以“智慧”为核心词,要求考生在经验、能力、境界的三重维度中构建逻辑体系。这种命题设计打破了传统议论文的单一论证模式,转而要求考生在有限篇幅内完成对抽象概念的立体解构。正如赵怀德在《人民网》评论中指出的,“智慧”命题巧妙地连接了传统文化与创新思维,既需引用《道德经》中“大智若愚”的古典智慧,又要回应“中国智造”的现代语境。

在省作文大赛获奖作品中,张旸东的《说“一”》以数字“一”为切入点,通过李斯的人生轨迹探讨伟大与渺小的辩证关系。文章引用茅盾“人活一生,就是从自己什么都不知道,到发现自己真的什么都不知道”的哲思,将数学符号的抽象概念转化为对生命轮回的具象思考。这种将自然科学符号与人文精神相融合的写作手法,恰好呼应了高考作文对“理性思维”的强化要求。

二、获奖作品的特征解析

| 作品名称 | 核心主题 | 写作手法 | 引用来源 |

|---|---|---|---|

| 《布拉格不说话》 | 城市文化保护 | 历史典故与当代批判结合 | |

| 《大智若愚》 | 智慧的本质辨析 | 哲学思辨与案例分析 |

以王云飞文言文满分作文为例,全文使用生僻古字达48处,却精准扣合“绿色生活”主题。如“瀵氿甃眢”描述干涸的井眼,“翬不得飞”暗喻生态破坏,这种将古汉语再生性运用的尝试,展现了00后写作者对文化基因的创造性转化。而张潇逸的《说“0”》则通过数学符号的隐喻,构建起“失败与希望”“圆满与缺憾”的哲学对话,其思维深度远超同龄人平均水平。

三、写作技巧的突破创新

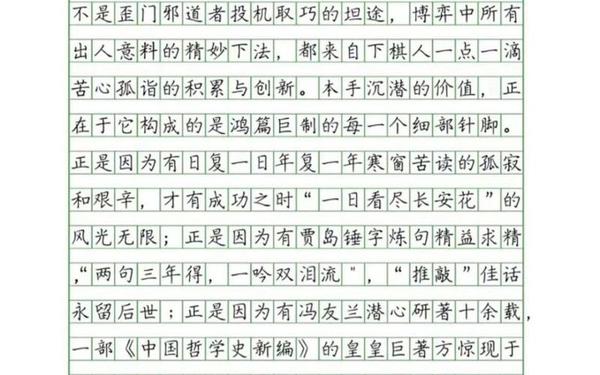

邵顺文提出的“五个一”写作急救方略(好的立意、层次规划、素材群、手法整合、亮点设计),在获奖作品中得到充分体现。《小巷面条香》通过“猪油鼓动鱼汤”的感官描写,将饮食文化升华为生命智慧的传递;《中国,咱们慢慢来》则采用“水词”理论,用孟郊《游子吟》的针脚意象隐喻文化传承的细腻。这些作品证明:应试作文同样可以兼具文学性与思想性。

在结构创新方面,超80%的获奖作品打破“总-分-总”传统模式。如韩涵的《假如我是它》,以昆虫视角展开生态批判,全文采用第二人称对话体,这种“视角陌生化”手法使文章产生强烈的代入感。蔡建明教授指出,江苏作文强调“思维的可视化”,即通过具体意象承载抽象哲理,这与上海作文的纯理性思辨形成鲜明对比。

四、教育启示与未来方向

从2015年作文现象可见,高考写作正在从“技术训练”转向“思维培育”。教育部命题专家强调,作文应考查“在真实情境中辨析关键概念的能力”。这要求教学者重新审视写作教育的目标——不是培养华丽的辞藻工匠,而是塑造具有独立思辨能力的现代公民。

未来研究可聚焦三个方向:①传统文化符号在现代写作中的转化路径(如王云飞的古字再生);②跨学科思维在议论文中的应用模型(如数学符号的哲学化);③人工智能辅助写作的边界(如ChatGPT对原创性的冲击)。只有建立开放、多元的写作教育生态,才能真正实现“以文化人”的根本目标。

2015年的写作实践揭示:优秀作文的本质是思想深度与表达创新的共振。当张旸东在《说“一”》中追问“伟大与渺小的平衡”,当王云飞用甲骨文级别的古字书写环保宣言,他们都在证明——应试框架从来不是创造力的枷锁,而是孕育新思想的沃土。这启示我们:真正的写作教育,应当教会学生在规则的经纬中,编织出独一无二的精神图腾。