叶圣陶的《稻草人》作为中国现代儿童文学的里程碑,其核心魅力在于用童话外壳包裹社会现实的沉重内核。书中通过稻草人的视角,展现了20世纪20年代中国农村的苦难图景:被飞蛾啃噬的稻田象征天灾人祸对农民的摧残,渔妇与病儿的故事折射底层民众的生存困境,而投河自尽的妇女则揭露了封建压迫下女性的悲剧。这种书写突破了传统童话的唯美滤镜,茅盾曾评价其“将净化升华人的品性力量融入无惊人处”,正是这种对现实的忠实记录,使得作品具有跨越时代的思想穿透力。

在文学技法层面,叶圣陶开创了“稻草人式”的寓言体系。稻草人无法移动的身体与充满悲悯的内心形成强烈反差,这种矛盾恰似知识分子的精神困境——既怀揣改造社会的理想,又受困于时代的枷锁。书中反复出现的“扇子”意象尤为精妙,当稻草人拼命挥动破扇却驱不散飞蛾时,暗喻着个体力量在结构性压迫前的无力。这种象征手法不仅深化了主题,更将抽象的社会矛盾转化为儿童可感知的具象叙事。

二、悲剧内核与人性光辉

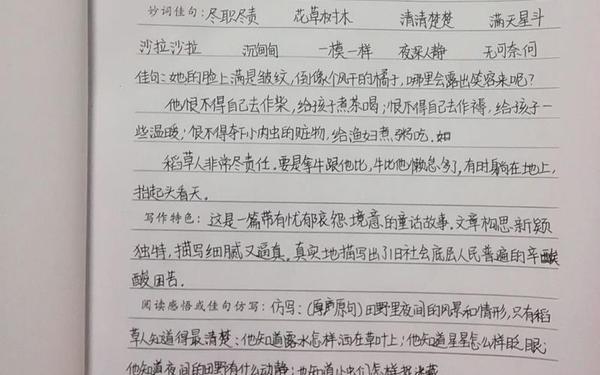

《稻草人》的叙事始终笼罩着深沉的悲剧色彩,但其中闪烁的人性光芒更显珍贵。在“老妇人跪地痛哭被虫蛀空的稻穗”场景中,作者用“风干橘子般的皱纹”这样的比喻,将贫苦农民的生存压力具象化;而稻草人“心碎昏倒”的结局,则把旁观者的精神痛苦推向极致。这种双重悲剧的叠加,构成了对旧社会最尖锐的控诉。

然而在绝望的底色中,叶圣陶始终埋藏着希望的火种。渔妇深夜捕鱼时“把最后半碗米粥喂给孩子”的细节,展现了母性本能的坚韧;即便是注定失败的稻草人,其“恨不得燃烧自己给孩子煮茶”的幻想,亦彰显着永不泯灭的善意。正如研究者指出的,这种“在黑暗中寻找光明的叙事策略”,既真实反映了历史语境,又为年轻读者保留了向上向善的精神指引。

三、文学技巧与教育价值

从儿童文学创作角度看,《稻草人》展现了高超的艺术平衡。作品采用“三重空间”结构:田野里的稻草人、河边的渔舟、远方的城市,通过空间转换构建起全景式社会画卷。在语言风格上,叶圣陶摒弃华丽辞藻,以“沙拉沙拉的稻叶声”、“咳得凹陷的小胸膛”等白描手法,让抽象苦难变得可触可感,这种“用童言写沧桑”的笔法,成功架起了儿童认知与社会现实的桥梁。

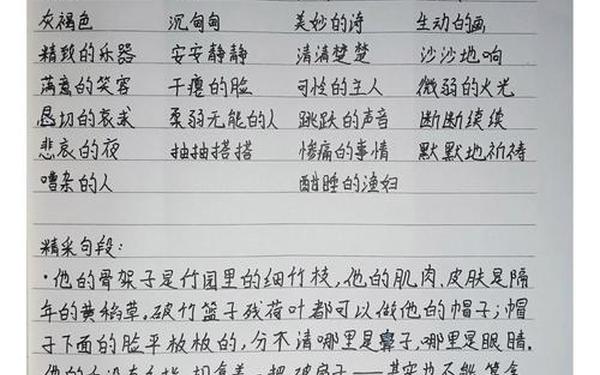

作为教育文本,该书为读书笔记创作提供了丰富素材。其好词好句摘录不仅包含“沉甸甸的稻穗”、“揉碎了心”等精妙表达,更暗含多层次解读空间。例如“唯有内心填塞稻草的人才懂喜悦”,既可理解为知识分子的自嘲,也能引申为物质匮乏时代的精神坚守。研究者建议采用“四维批注法”:从修辞赏析、情感体悟、社会映射、价值批判等角度切入,这种训练能有效提升学生的思辨能力。

四、跨时空的阅读启示

在当代重读《稻草人》,其现实意义得到新的诠释。书中所写的“赌徒卖妻”等情节,与当今留守儿童、乡村衰退等问题形成跨世纪呼应,提示我们关注现代化进程中的传统危机。而稻草人“见死不救的罪恶感”,则引发对当代社会冷漠现象的反思,这种道德拷问具有永恒价值。

对于青少年读者,建议采用“对比阅读法”:将《稻草人》与安徒生《卖火柴的小女孩》并置,比较中西作家对贫困的不同呈现方式;亦可结合绘本《盘中餐》,理解农耕文明的精神传承。在读书笔记实践中,可借鉴“五感记录法”,通过视觉(稻穗颜色变化)、听觉(夜风中的呜咽)、触觉(稻草扎手的质感)等多维度描写,深化对文本的沉浸式体验。

《稻草人》的永恒价值,在于它同时完成了三重书写:既是旧中国农村的病理切片,也是知识分子精神困境的镜像,更是人性光辉的纪念碑。当我们在读书笔记中摘抄“流干了泪的眼睛”或“托风带信的期盼”时,实际上是在触摸一个民族的精神年轮。未来的研究可深入探讨其与鲁迅《故乡》的互文关系,或比较叶圣陶与其他民国儿童文学作家的现实关怀差异,这些都将有助于更立体地理解这部文学经典的多重维度。