在申请教育资助或社会救助时,家庭贫困证明和困难补助申请书是两类关键材料。前者是客观陈述家庭经济状况的官方凭证,后者则是主动寻求帮扶的书面请求。二者的撰写质量直接影响审核结果,因此需严格遵循规范,既确保信息真实,又能清晰传递诉求。以下从核心要素、撰写规范、申请流程及常见问题四个维度,系统分析如何高效完成这两类材料的准备。

核心要素解析

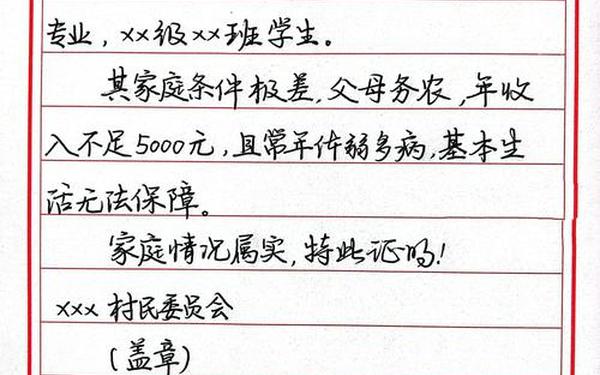

家庭贫困证明的核心在于客观性与权威性。根据《教育部等六部门关于家庭经济困难学生认定工作的指导意见》,证明需包含五类信息:申请人基本信息、家庭成员构成、家庭收入来源、困难原因说明、经办单位盖章。例如,网页5中的范文明确列出父母务农收入、兄弟教育支出等数据,并附有村委会和民政部门双重公章,体现了收入量化与权威认证的结合。

困难补助申请书的重点则在于诉求合理性与情感共鸣。申请书需在陈述经济困境的突出申请人的积极态度与未来规划。如网页28的案例中,申请人不仅说明母亲患病、家庭负债情况,还强调自己勤工俭学的努力,并承诺通过学业改变命运。这种“困境+行动”的叙事结构,既符合政策帮扶对象标准,又展现了个人的责任感,更容易获得审核者支持。

撰写规范对比

贫困证明的格式需严格遵循行政文书要求。开头需标明“证明”字样,正文采用第三人称客观陈述,结尾需包含村委会和乡镇两级公章(网页14)。收入数据应精确到月均或年均,例如“父母务农月收入300元,哥哥务工月收入600元”(网页5)。特殊群体类型需单独标注,如低保户、残疾人等,可参考网页11中“特殊群体类型”的勾选指引。

申请书的写作则更侧重逻辑性与感染力。开头需使用“尊敬的村委会”等敬语,主体部分按“家庭概况—困难原因—申请事项—承诺保证”四段式展开。网页28的范文通过对比家庭年收入(1200元)与大学学费(2500元),直观呈现收支失衡的矛盾。结尾处“恳请帮扶”的表述需避免过度煽情,转而强调“通过教育反哺家庭”的积极意义(网页70)。

申请流程指引

材料准备阶段需注意三点:一是收入证明需附银行流水或雇主盖章的工资单(网页44);二是医疗支出等特殊负担需提供病历、缴费单据等佐证(网页20);三是家庭成员信息需与户口簿一致,避免遗漏非共同居住但需赡养的老人(网页65)。例如网页16提供的模板中,明确要求填写“家庭人口数”时排除已分户子女,确保数据合规。

提交审核时应关注时效性与完整性。村委会通常要求5个工作日内完成初审(网页20),建议同步准备电子版与纸质材料。如遇材料退回,需根据《四川省农村扶贫开发条例》第十条规定补充村民代表评议记录等文件(网页20)。对于异地就学学生,可通过视频核实、线上公证等方式完成材料验证(网页35)。

常见问题规避

收入填报的合理性是高频失误点。根据网页65建议,农村四口之家年收入宜填写1.2万元以下,人均不超过3000元;城镇家庭可参照当地最低工资标准下浮20%。需避免两种极端:一是虚报低收入引发诚信质疑,如将实际务工收入3000元填报为800元;二是忽略隐性收入,如未申报宅基地租赁等非固定收益。

证明与申请书的协同性也需强化。网页11指出,高校审核时会将贫困证明与全国学生资助系统数据交叉核验。申请书中提到的“母亲手术费用”需在证明的“医疗支出”栏目量化体现(网页70)。对于突发性困难,建议附加《家庭经济状况变动说明》,按网页14要求列明事件时间、影响程度及已采取措施。

结论与建议

家庭贫困证明与困难补助申请书的撰写,本质是通过规范化文书实现资源分配的精准匹配。当前制度下,材料的真实性、完整性与情感表达深度共同决定申请成功率。未来研究可探索区块链技术在收入核验中的应用,通过智能合约自动比对多部门数据,减少人工审核误差。对于申请人而言,既要掌握文书写作技巧,更需理解政策背后的扶贫逻辑——唯有将个人困境置于社会支持体系中,才能实现救助资源的最优配置。