在竹简铺陈、墨香氤氲的岁月里,竖版书信曾是中华文明最重要的情感载体。从敦煌遗书到明清尺牍,这些纵向书写的文字不仅承载着礼仪制度,更凝结着汉字美学的精髓。其格式之严谨,用语之精妙,至今仍能让人感受到古人“见字如晤”的深意。

结构特征与行文规范

古代竖版书信遵循“天头地脚”的布局原则,纸张上方留白约三指宽度,象征敬天法祖,下方则留两指余白以表谦逊。行文自右向左纵向排列,每列字数多寡视纸张大小而定,通常单列不超过十字,既保持视觉美感又便于卷轴收纳。

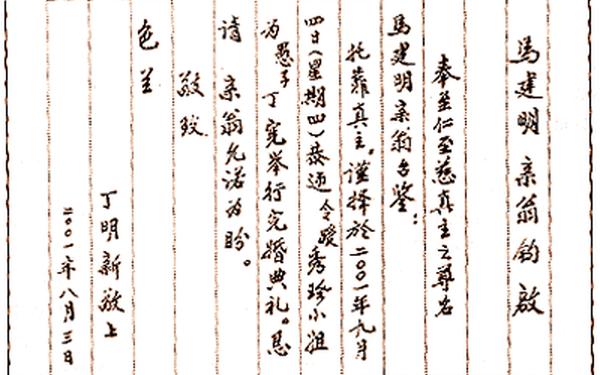

核心结构包含六要素:称谓、提称语、启辞、正文、祝颂语、落款。如南宋《文心雕龙》记载:“首行顶格书尊称,次行降格陈启辞”,这种错落有致的格式设计,既体现尊卑有序的观念,又形成独特的视觉韵律。

| 结构元素 | 规范要求 | 范文摘录 |

|---|---|---|

| 称谓 | 顶格书写,字号大于正文 | “夫子大人 函丈” |

| 启辞 | 空两格起笔,陈述写作缘起 | “春初话别,倏忽岁寒” |

| 正文 | 分段清晰,重要内容提行 | “前托购《水经注疏》,望于金陵书肆觅之” |

称谓与提称的礼制

书信开篇的称谓体系堪称微型礼仪辞典。对尊长需用“膝下”“尊前”,如朱熹致师函称“晦庵 拜上 先生 侍右”;平辈交往则用“足下”“阁下”,王羲之《快雪时晴帖》起首即书“羲之 顿首 山阴 张侯 足下”。这种称谓差异折射出传统社会严密的等级秩序。

提称语的选用更显精微:给官员用“钧鉴”,致学者用“道席”,吊唁书信则需用“礼鉴”。清人袁枚在《小仓山房尺牍》中特别强调:“提称如人之冠冕,失仪则全信蒙尘”,足见其重要性。

时空表达的智慧

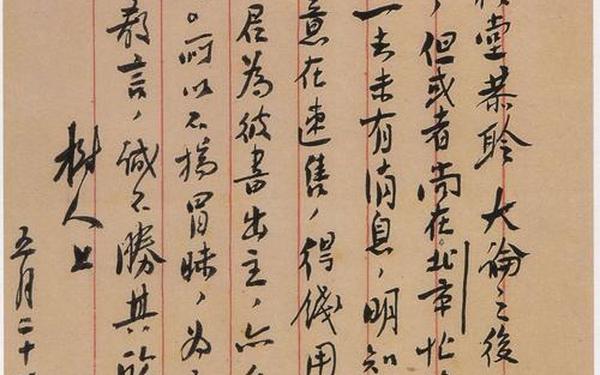

古人善用天干地支纪年,辅以季节物候增强画面感。苏轼《与米元章书》开篇“正月廿六日,轼再拜”,结尾补注“时新荔初丹,江鱼正美”,既明确时间坐标,又暗含邀约之意。这种时空叙事使书信兼具实用与审美价值。

特殊场景的起承转合更有定制:秋别冬至用“鸿飞紫塞”,久别重逢则书“契阔谈宴”。明代《尺牍双鱼》收录的“自春别至冬”系列套语,展现了中国文学特有的程式美学。

装帧艺术与材料演进

从简牍编连到笺纸精制,书信载体历经三次革命性变化:汉代“赫蹄纸”的出现使竖写成为主流,宋代砑花笺的流行催生笺谱文化,明代更是发展出八行书、十行书等制式。现藏于故宫的《萝轩变古笺谱》,以饾版拱花技艺呈现山水人物,使信纸本身即成艺术品。

用印规范亦体现身份差异:私函多钤姓名章于落款左下,官牍则需加盖官印骑缝。敦煌遗书P.3813号文书上的多枚朱印,真实再现了唐代公文流转的签押制度。

文化传承与现代启示

在数字通信时代,台湾学者黄永松倡导的“手写家书运动”,日本“笔文字协会”推广的竖版电子信笺,都在尝试激活传统书信的现代价值。清华大学美术学院近年开展的“汉字竖排视觉认知”研究显示,竖版排版更符合汉字形义特征,能提升20%的阅读专注度。

建议从三个方面实现创新传承:在教育领域开发竖版书信写作课程,在设计领域融合AR技术复原笺谱工艺,在数字平台建立竖版书信数据库。正如钱钟书所言:“传统不是守住炉灰,而是热情火焰的传递”。

从甲骨刻辞到云中锦书,竖版书信的格式体系承载着中华文明特有的时空观与观。其严谨的结构规范、精妙的文学表达、雅致的物质形态,构成多维度的文化遗产。在键盘取代笔墨的今天,重拾这份“从前慢”的书信美学,不仅是对传统的致敬,更是为数字时代的情感表达开辟新的诗意空间。

未来的研究可深入探讨:竖版格式对汉字书法教育的影响机制、传统书信元素在UI设计中的转化应用、基于NLP技术的古典书信语义分析模型构建等课题。让千年书信文明在当代焕发新生,需要跨学科的理论创新与实践探索。