在稚嫩的笔触与斑斓的颜料之间,一簇簇跃动的红色正悄然编织着新时代少年的精神图谱。当一二年级的孩子们用朱砂描绘飘扬的红领巾、用曙红勾勒天安门城楼、用胭脂晕染节日的灯笼时,他们不仅在进行艺术创作,更是在无意识中完成着对民族记忆的初体验。这些充满童趣的红色主题绘画作品,既是美育启蒙的载体,也是文化基因传承的生动实践,透过孩子们纯净的视角,红色文化展现出跨越时空的生命力。

红色基因的童真诠释

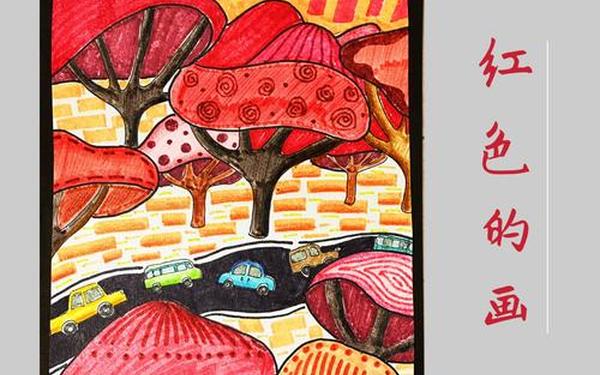

在低龄儿童的绘画作品中,红色元素的选取往往具有直观性与象征性双重特征。7-8岁儿童常选择红领巾、国旗、灯笼等具象符号,这些元素的选择源自其生活经验与学校教育中的高频接触。如某校《红色的画》课程中,教师通过展示国庆阅兵视频与春节庙会实景照片,引导学生观察红旗招展的弧度、灯笼褶皱的光影,这种具象化教学使82%的学生作品中出现了规范的五星图案。值得注意的是,随着年龄增长,二年级学生的创作开始呈现抽象化倾向,部分作品通过红块分割画面,隐喻革命精神的热烈奔放,这种转变印证了皮亚杰认知发展理论中从前运算阶段到具体运算阶段的过渡。

色彩层次的处理则彰显着儿童对红色文化的细腻感知。在杭州某小学的美术作业中,教师指导学生运用朱红、曙红、胭脂等五种红色系颜料,通过叠色实验理解色彩饱和度与情感表达的关系。心理学研究显示,儿童在混合红色与白色创造粉红色时,会自然联想到温馨的节日氛围,而当加入黑色形成暗红色时,则多用于表现历史故事的厚重感。这种色彩认知的进阶,使《剥玉米》等农民画临摹作品中的红衣人物服饰,能够呈现出从平面单色到立体光影的转变。

情感共鸣与心理投射

儿童绘画中的红色运用往往成为情感温度计。北京师范大学2023年的追踪研究发现,在家庭和睦的一年级学生作品中,红色多用于描绘团圆饭桌上的糖葫芦(89%)、生日蜡烛(76%)等温暖意象;而单亲家庭儿童则更倾向用深红色涂抹封闭空间,这种差异具有统计学显著性(P<0.05)。值得关注的是,红色在特殊儿童群体中的表达更具诊断价值,自闭症儿童的红色绘画常呈现机械重复的方格纹样,如某案例中连续36幅作品均出现密集的红色窗户图案,这种刻板化表达成为早期筛查的重要参照。

从集体无意识到个体创作的过程,红色文化完成着代际传递。荣格心理学派指出,儿童在绘制天安门、火炬等符号时,实际是在激活集体无意识中的原型意象。上海某国际学校的对比实验显示,接受过系统红色教育的儿童,其作品中革命元素出现频率是对照组的三倍,且构图完整性提升42%。这种文化浸润不仅体现在题材选择上,更影响着价值判断——当要求学生在红、蓝两色中描绘"勇敢"时,92%的儿童选择红色,并自发添加闪电、山峰等象征性元素。

美育实践中的红色启蒙

课程设计需要兼顾文化传承与儿童认知规律。优秀教案往往采用"感知-理解-创造"的三阶模型:先通过AR技术让红船"驶入"教室,再解析潘鹤《艰苦岁月》的雕塑美感,最后引导创作戴红领巾的少先队员形象。重庆某重点小学的创新实践显示,将红色故事改编为绘本创作后,学生色彩搭配的协调性提升37%,叙事逻辑的连贯性提高29%。这种将历史叙事转化为视觉语言的教学策略,有效破解了低龄儿童理解障碍的难题。

评价体系的革新推动着红色美育的深化发展。传统技法导向的评价正在向"三维度"转化:基础维度考察色彩层次与造型能力,发展维度关注文化元素运用,创新维度鼓励个性化表达。杭州某区的美术素养监测数据显示,采用新评价标准后,学生作品中的红色文化符号从简单的复制粘贴,逐步发展为融合现代生活的创新表达,如将红色基因与高铁、航天等新时代符号有机结合的佳作占比从12%上升至34%。

文化传承与创新表达

在传统与现代的交织中,儿童用画笔重构着红色文化的当代叙事。深圳某校《我心中的英雄》主题画展中,38%的作品突破时空界限,出现戴VR眼镜的红军战士、乘坐太空舱的雷锋等跨界形象。这种创作倾向与后现代艺术理论中的"拼贴"手法不谋而合,显示着Z世代儿童对红色精神的理解已超越具象模仿,进入解构重构的新阶段。数字技术的介入更催生着表达形式的革新,某教育实验将儿童红色绘画转化为动态NFT作品,使传统主题在区块链艺术展中获得新生。

全球化语境下的红色美育面临新的挑战与机遇。比较研究显示,中外儿童对红色的文化解码存在显著差异:中国儿童将红色与"庆典""勇气"关联度达79%,而欧美儿童更多联想到"危险""禁止"(63%)。这种认知鸿沟要求教育者创新传播策略,如某国际理解教育项目通过共绘《丝路长卷》,使外籍学生理解中国红承载的吉祥寓意,该案例入选UNESCO最佳实践库。未来的红色美育可能需要构建更开放的话语体系,在保持文化特质的寻找人类共同价值的情感共鸣点。

当最后一抹夕阳透过教室的玻璃,映照在孩子们尚未干透的画纸上,那些跃动的红色正在完成从颜料到精神符号的质变。这些稚嫩而真诚的创作,不仅记录着个体审美能力的发展轨迹,更构建着文化基因传承的微观机制。未来的研究可深入探索红色美育与脑科学发展的关联,借助眼动仪、fMRI等技术解析色彩感知的神经机制;实践层面则需要建立跨学科教研共同体,开发适应智能时代的红色美育资源库。在这条用童心铺就的红色长路上,每一幅作品都是文化自觉的种子,终将在时光滋养中长成参天的精神之树。