汉语中的歇后语与谚语如同文化基因的密码,以精炼的比喻折射出社会对愚昧现象的批判。诸如“擀面杖吹火——一窍不通”“榆木脑袋——死不开窍”等表述,既是对认知局限的讽刺,也蕴含着对智慧追求的集体期待。这些语言符号超越字面意义,成为社会价值观的镜像:它们将抽象的人性弱点具象化为日常物品或自然现象,既便于传播记忆,又在代际传递中固化了对愚钝的否定态度。从商纣王剖心比干的典故,到市井百姓对“棒槌吹火”的戏谑,语言中的愚钝意象始终承载着文化对理性与通达的崇尚。

二、隐喻构建与认知逻辑

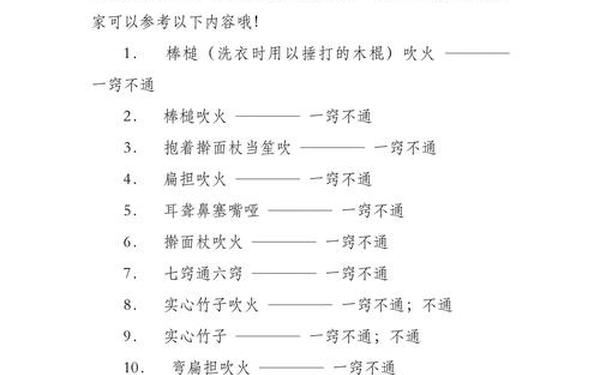

歇后语通过“本体+喻体”的结构完成隐喻转化。例如“实心竹子吹火”中,竹子的物理特性(无孔)被映射到人的思维状态(不通),这种转喻机制遵循“形式相似性”原则。而“七窍通六窍——一窍不通”则运用数字反差制造荒诞感,其逻辑内核在于对“完整性”的解构——缺失的“一窍”成为压倒认知的最后一根稻草。

谚语中的比喻往往更依赖自然意象。“榆木疙瘩”以木材的坚硬隐喻思维的固化,“花岗石脑壳”则通过地质特征强调顽固性。这类表述暗含“自然物性决定人性”的朴素认知观,将人的愚钝归因于某种不可改变的先天特质,与儒家“教化可塑人性”的传统观念形成微妙张力。

三、历史典故与社会警示

“一窍不通”的典故源自《吕氏春秋》记载的商纣王暴行。比干因劝谏被剖心,孔子评价“纣王若通一窍,比干可不死”。这个血腥故事被提炼为四字成语,完成从具体事件到抽象概念的升华。历史学家指出,该典故的传播强化了“昏君必愚”的政治,使“不通”成为评判统治者合法性的隐喻标准。

民间谚语体系中的“不开窍”叙事则更具平民色彩。如“打铁铺的风箱——不拉不开窍”,将认知觉醒与体力劳动相联系,暗示智慧需要外力锻造。这类表述既是对手工业经验的总结,也折射出底层民众对知识获取途径的直观理解——在识字率低下的传统社会,技艺传承的艰难被转化为对思维僵化的嘲讽。

四、心理学视角的解码

认知心理学认为,“不开窍”现象对应着心智理论(Theory of Mind)的缺陷。当个体无法理解他人意图或事物关联时,便会产生“擀面杖吹火”式的认知失调。谚语“心眼儿里灌铅”形象描绘了这种思维阻滞状态:铅的密度象征认知负荷,液态金属的流动障碍对应信息处理机制的失灵。

社会心理学研究显示,这类语言标签具有双重功能。一方面,“猪的脑壳”等动物化比喻通过去人性化降低交际成本,快速完成对愚钝者的社会定位;“淬火炉的风箱”等工具意象又将认知缺陷归咎于外部环境,为群体提供心理防御机制。这种矛盾性反映了传统文化对个人能力评价的复杂态度。

五、现代语境的解构与重构

在知识爆炸的当代,“一窍不通”的语义场发生着微妙迁移。程序员群体创造“十窍通了九窍——一窍不通”的新变体,用二进制思维解构传统谚语。教育学家发现,00后青少年更倾向使用“我的CPU烧了”等科技隐喻替代“榆木脑袋”,显示认知障碍的表述正从实体隐喻向功能隐喻转变。

跨文化比较研究提供了新视角。英语谚语“As dumb as a box of rocks”与汉语“石头脑袋”形成镜像,但西方更强调个体责任(“You can't fix stupid”),而东方注重环境互动(“铁匠铺的风箱”)。这种差异为认知科学的本土化研究提供了语料基础,提示未来研究可深入探讨隐喻结构对思维模式的影响路径。

从“比干剖心”的史鉴到“算法黑箱”的当代隐喻,对愚钝的语言标注始终是人类理解认知边界的努力。这些歇后语与谚语不仅是文化化石,更是流动的认知图谱:它们记录着社会对智力缺陷的界定变迁,映射着人类突破认知局限的永恒渴望。当我们在元宇宙中创造新的愚钝隐喻时,或许更需思考:在解构传统语言符号的过程中,如何保存其中蕴含的对智慧本质的哲学追问。未来的研究或可建立跨学科语料库,通过大数据分析揭示认知隐喻的演化规律,为人机交互中的自然语言理解提供文化维度参照。