中国古典诗词是中华文明的瑰宝,承载着千年的文化基因与情感密码。部编版七年级上册语文教材精选的十二首古诗词,既涵盖山水田园的意境之美,又渗透着历史人物的精神追求,更凝结着诗人对生命、家国的深沉思考。这些作品不仅是语言艺术的典范,更是青少年认知传统文化、培养审美能力的重要载体。本文将从文化意蕴、语言艺术、教学实践三个维度,深入剖析这十二首诗歌的深层价值。

一、文化意蕴与情感表达

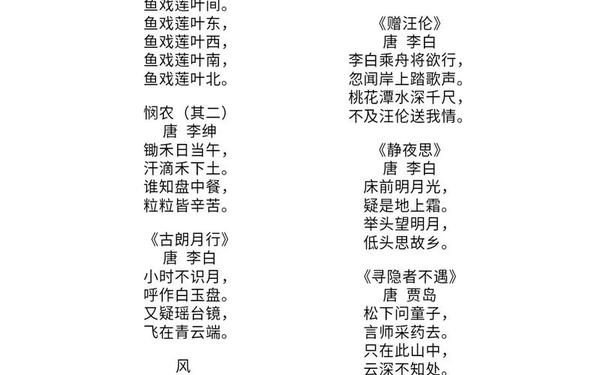

七年级上册古诗系统展现了多元文化主题。《观沧海》中“日月之行,若出其中”的壮阔意象,既是曹操政治抱负的隐喻,也是中国古代天人合一哲学观的具象化表达。这种将自然景象与人文精神交融的手法,在《次北固山下》“海日生残夜,江春入旧年”中得到延续,王湾通过昼夜交替的时空意象,传递出对生命循环的深刻认知。而李白在《峨眉山月歌》中连用五个地名,既勾勒出空间移动的轨迹,更将绵延千里的地理跨度转化为对故土眷恋的情感张力。

在情感表达层面,《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》以“杨花落尽子规啼”的暮春景象为引,通过“愁心与明月”的拟人化想象,开创了唐代贬谪诗的情感范式。李商隐《夜雨寄北》则采用时空交错的对话结构,“何当共剪西窗烛”的虚拟场景,将现实的孤寂与未来的期盼编织成双重情感网络。这些作品共同构建了从个体情感到家国情怀的完整谱系,如《天净沙·秋思》中“断肠人在天涯”的游子悲歌,实则暗含元代知识分子对时代动荡的集体焦虑。

二、语言艺术与审美特征

七年级古诗的语言锤炼堪称典范。《观沧海》中“竦峙”二字以山岛巍峨之态,与“澹澹”水波形成动静对照,这种精准的形容词运用,使自然景观获得人格化生命力。《次北固山下》“潮平两岸阔”的“阔”字,既描绘春潮涌动的物理空间拓展,又暗含诗人豁达心境的精神延展,达到“一字立骨”的艺术效果。杜甫《江南逢李龟年》中“落花时节”的意象组合,将个人身世之叹与时代盛衰之感熔铸为超越时空的审美符号。

修辞手法的创造性运用是另一突出特征。李白“我寄愁心与明月”突破物理界限的想象,将无形愁思转化为可跨越千里的具体载体,这种“无理而妙”的浪漫主义手法,在《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》中达到情感表达的巅峰。王维《竹里馆》“深林人不知”的留白艺术,通过声音(弹琴)与寂静(明月)的对比,营造出“空寂中含生趣”的禅意境界。这些语言创造不仅展现诗歌的形式美,更构建起通往诗人精神世界的审美通道。

三、教学实践与学习方法

针对初中生的认知特点,古诗教学需构建多维度解读框架。首先应强化诵读训练,如《峨眉山月歌》教学设计中强调的“四步诵读法”:通过划分节奏、标注重音、想象画面、情感代入等环节,帮助学生感知诗歌的韵律美。其次需注重意象解码,例如《天净沙·秋思》中“枯藤老树昏鸦”的意象群分析,可通过绘制思维导图揭示景物叠加产生的意境倍增效应。

现代教学技术为古诗鉴赏注入新活力。利用AR技术还原《钱塘湖春行》的西湖春色,或通过大数据分析《观沧海》在不同历史时期的接受史,都能增强学生的学习兴趣。跨学科融合也是重要方向,如将《十一月四日风雨大作》与历史学科中的南宋抗金史结合,或从地理角度解读《峨眉山月歌》的蜀道水系,形成立体化知识网络。实践表明,采用“文本细读—文化溯源—创意表达”的三阶教学模式,能有效提升学生的核心素养。

七年级上册十二首古诗词构成的文化矩阵,既是语言训练的优质素材,更是传统文化启蒙的精神桥梁。从曹操的沧海豪情到马致远的秋思愁绪,这些作品跨越时空的对话,为青少年搭建起理解中华文明的精神阶梯。未来的教学研究可进一步探索:如何借助数字人文技术重构古典诗词的传播形态?怎样建立古诗学习与当代青少年情感体验的有效联结?这些课题的突破,将推动古诗教育从知识传授向文化传承的深层转变。在守护诗心、滋养性灵的教育实践中,古典诗词必将焕发新的时代生机。