七年级生物下册(初一下)的教学目标撰写需结合新课标要求,围绕知识、能力、情感态度与价值观三个维度展开,同时体现学科核心素养。以下为具体框架及内容参考:

一、知识目标

1. 生命结构与功能

掌握人体主要系统的结构与功能(如消化、呼吸、循环、泌尿系统等),理解各系统协调维持生命活动的机理。

认识细胞作为生命基本单位的结构特点(细胞膜、细胞质、细胞核),理解细胞分裂、分化与生长的意义。

2. 生物与环境关系

了解生物圈中绿色植物的作用(如光合作用、碳氧平衡),以及人类活动对生态系统的正负面影响。

掌握生态系统的组成、类型及生物间的相互关系(如食物链、能量流动)。

3. 遗传与进化基础

初步认识遗传变异的基本规律,理解基因在亲子代传递中的作用。

二、能力目标

1. 科学探究能力

能独立设计并完成简单实验(如制作动植物细胞临时装片、观察种子萌发),规范使用显微镜等实验工具。

通过资料分析、数据统计等方法验证假设,培养科学推理能力。

2. 信息处理能力

学会从图表、视频等多媒体资源中提取关键生物学信息,并用于解释生活现象(如环境污染与疾病关联)。

3. 问题解决能力

运用生物学知识解决实际问题(如合理膳食设计、垃圾分类对生态保护的意义)。

三、情感态度与价值观目标

1. 科学态度与责任感

形成实事求是的科学精神,尊重实验数据与客观规律,关注生物科技发展对社会的影响(如转基因技术争议)。

树立保护生物多样性、人与自然和谐共生的生态观。

2. 健康生活观念

通过青春期生理与心理健康知识的学习,养成良好卫生习惯,形成积极健康的生活方式。

3. 社会参与意识

理解生物学在粮食安全、疾病防治等领域的应用,激发社会责任感(如参与植树造林、环保倡议)。

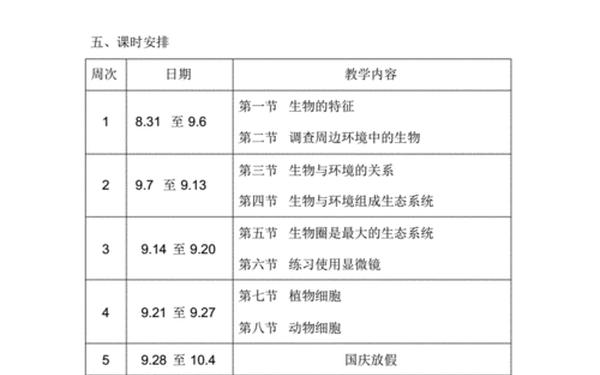

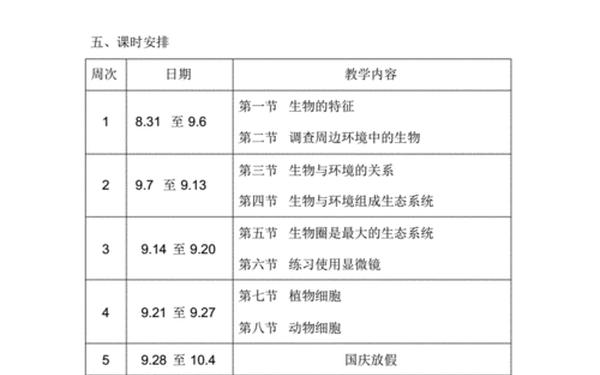

四、教学重点与难点

重点:人体系统功能、细胞结构与分裂、生态系统稳定性、实验探究方法。

难点:抽象概念的理解(如基因传递、尿液形成过程)、实验操作规范(如显微镜调焦、临时装片制作)。

五、实施建议

1. 教学方法

采用“观察—探究—讨论”模式,结合案例教学(如分析雾霾对呼吸系统的影响)。

利用模型、动画等直观教具辅助教学(如动态展示细胞分裂过程)。

2. 评价方式

过程性评价(课堂参与、实验报告)与终结性评价(单元测试)结合,注重能力与态度的综合评估。

参考依据:

以上内容整合了人教版七年级生物下册教材要求及多份教学计划,强调以学生为中心,通过实践与探究深化知识理解,培养科学素养与社会责任感。