在中国西北的广袤疆域中,天山以其独特的自然风貌孕育着诗意的栖居。当统编教材四年级下册的《七月的天山》以碧野的笔触展开时,这座山脉不仅成为地理坐标,更成为语言建构与审美创造的载体。作为兼具写景散文典范性与教学价值的文本,其教学设计需要兼顾核心素养培育与学科知识落实,在任务群视域下实现语言运用与审美体验的深度交融。

教学目标与核心素养

《七月的天山》的教学目标体系呈现三维整合特征。知识层面聚焦于“掌握移步换景的写作顺序”“辨识比喻、映衬等修辞手法”,如网页1中强调通过“地点变换的句子”梳理结构,网页30要求“找出描写日出颜色、光亮变化的词语”。能力维度着力培养“提取景物特征”“仿写优美语句”的语文实践能力,网页13的“合理运用比喻句式”与网页60的“游记写作训练”形成读写联动。

在核心素养培育方面,该课设计凸显文化自信与审美创造的有机融合。通过“蓝天衬雪峰”“溪流如银链”等意象群的分析(网页30),引导学生感受边疆山河的壮美;结合“人浮花海”的独特表达(网页63),激发对多元文学表现手法的探究兴趣。这种设计呼应了网页47提出的“任务群视野下育人目标需兼顾单篇价值与素养规约”理念,使语言训练与文化浸润同步发生。

教学内容的结构化设计

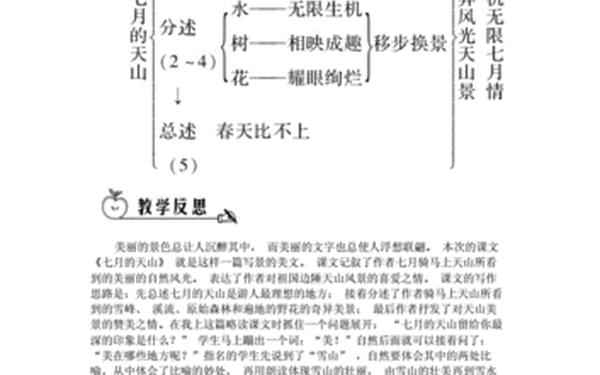

文本解读遵循“整体感知-局部精读-迁移运用”的认知逻辑。初读阶段通过绘制“游览路线图”(网页1)建立空间秩序,利用“进入天山—再往里走—深处”的标记(网页30)形成结构化认知。精读环节采用“意象解码法”,如网页70对“白缎暗花”“密林巨伞”等喻体的多重解读,引导学生从色彩、形态、动态三个维度解构文本美学特征。

教学内容组织体现梯度进阶原则。第一课时侧重“雪峰溪流”段落的精读示范,第二课时转向“森林野花”的自主批注(网页60),最终在单元统整中完成“天山景物记”到“校园游记”的写作迁移(网页50)。这种设计契合网页47提出的“学用互生结构”,使单篇教学既独立完整,又成为任务群链条的关键环节。

情境化教学策略创新

创设“天山云导游”沉浸式学习情境,通过三个策略激活认知:其一,运用多媒体呈现天山的4K全景影像(网页30),配合《丝绸之路》背景音乐营造视听场域;其二,设计“为旅游手册配文”项目任务,要求摘录文中佳句并撰写推荐语(网页1);其三,采用“批注漂流本”开展协作学习,学生就“浮字的精妙”(网页63)等议题展开研讨,形成动态生成的教学资源。

在言语实践层面,网页13的“五彩缤纷仿写”与网页30的“景物导图绘制”形成互补。教师可引导学生对比“织锦”“彩霞”“长虹”的喻体差异(网页70),进而创作“”的排比句群。这种“解构—重构”的语言训练模式,有效落实了网页50强调的“知识能力结构化”目标。

评价机制与作业设计

建立“三维六项”评价体系:基础维度考察生字掌握与朗读流畅度;发展维度评估景物特征概括与修辞辨识能力;拓展维度关注审美体验表达与仿写创作质量(网页63)。嵌入式评价工具包括“天山美景星级评分表”和“同伴互评批注卡”,契合网页47提出的“评价先导”原则。

作业设计体现差异化与选择性。基础层完成“雪峰溪流”思维导图(网页60),提高层尝试“校园一角”的移步换景描写,拓展层可比较《天山景物记》与《七月的天山》的写作风格(网页70)。这种设计呼应网页50的“大单元教学”理念,使单篇学习向整本书阅读延伸。

总结与教学启示

《七月的天山》的教学实践表明,核心素养导向的语文教学需实现三个突破:在内容组织上,将单篇价值置于任务群视域中重构;在方法创新上,用真实情境促进深度学习发生;在评价改革上,让形成性评价贯穿学习全过程。未来研究可进一步探索“天山意象群”在中华文化认同教育中的价值,或尝试将VR技术融入景物描写教学,使经典文本焕发时代生机。这种教学探索不仅是对统编教材使用范式的创新,更是对语文课程育人路径的深度开掘。