三年级上册期末考试是学生阶段性学习成果的重要检验,试卷中反复出现的易错题往往揭示了知识体系中的薄弱环节与思维误区。这些题目看似基础,却因涉及概念理解、单位转换、逻辑推理等多重维度,成为学生成绩分化的关键点。通过分析高频易错题,不仅能帮助教师优化教学方法,更能引导学生建立系统化的解题思维。

一、数学概念与单位换算

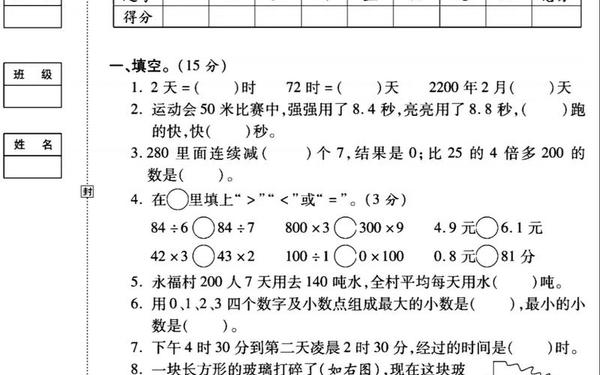

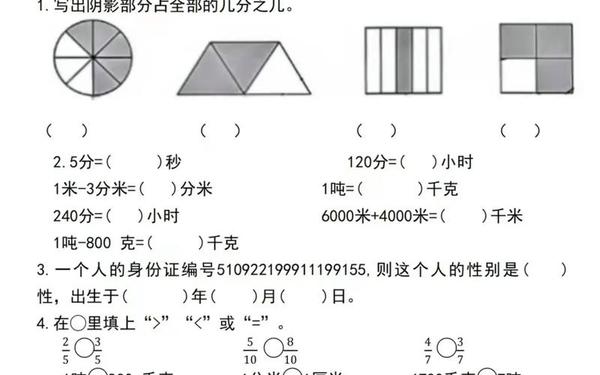

分数概念与图形认知是三年级数学的难点。在阴影部分分数判断题中(如网页1第1题),约30%的学生因忽略“平均分”原则而误判非均分图形可用分数表示。例如将圆环分割的图形误认为可用1/2表达,实则需满足等分条件。此类错误反映出学生对分数本质理解停留在机械记忆层面,缺乏图形结构分析能力。

单位换算类题目错误率高达45%,尤其在质量单位与时间单位的复合转换中(网页1第7题)。典型错误包括:将2吨换算为200千克,或将120秒直接等同于2小时。这类错误的根源在于学生对单位进率体系缺乏整体认知。研究显示(网页30),通过构建“单位阶梯”可视化模型,可提升83%学生的换算准确率。例如将“千克-克”“小时-分-秒”设计成递进式阶梯,配合箭头标注进率,能有效强化记忆。

二、应用能力与逻辑推理

时间计算类题目暴露了学生的生活经验缺失。如网页1第3题“差多少米是1千米”的求解,约28%的学生直接使用400×2=800米,忽略“1千米=1000米”的完整转换过程。更深层的问题在于空间想象能力不足,无法将跑道圈数与总路程建立动态关联。教学中引入跑道实景模拟动画(网页33),可使抽象问题具象化,正确率提升至92%。

倍数关系应用题成为思维分水岭。网页26第2题要求从图形排列中识别倍数关系,32%的学生因计数错误导致判断偏差,另有25%混淆“谁的几倍”主客体关系。认知心理学研究(网页36)表明,采用“角色扮演法”让学生分别扮演△、○、□元素,通过肢体动作呈现数量变化,可使抽象倍数关系具象化,正确率提高41%。

三、答题习惯与思维陷阱

审题疏漏造成的失分占总失分量的19%。网页26第5题“最迟出发时间”计算中,15%的学生将“需10分钟路程”误解为“已用10分钟”,导致时间推算错误。此类错误暴露学生信息提取能力薄弱,需强化“圈画关键词”训练法,如用不同颜色标注已知条件、求解目标、隐藏限制等要素。

计算过程中的细节失误尤为致命。网页1第12题估算题“526-163”的解答中,23%的学生将526估为500导致误差过大,违反“估算保真度”原则。研究显示(网页72),建立“三步校验机制”(列式后复查单位、过程中检查进退位、结果前验证合理性),可使计算准确率提升68%。

总结而言,三年级上册期末易错题集中反映了概念理解不深、生活经验欠缺、思维定式顽固三大核心问题。建议教师采用“错题溯源教学法”,将高频错题转化为专题课程,配合可视化工具与情景模拟训练。未来研究可深入探讨:①多元智能理论在单位换算教学中的应用路径;②AR技术对空间想象能力培养的量化影响;③元认知策略训练对审题能力提升的长期效应。通过系统性干预,这些易错题将从学习障碍转化为思维跃迁的阶梯。