1995年,中国向联合国赠予象征和平与昌盛的青铜礼器“世纪宝鼎”;2017年,故宫博物院举办《千里江山图》特展引发全球瞩目。这两件相隔千年的文化瑰宝,以不同的形态承载着中华民族对文明传承的深刻思考。前者以鼎的厚重诠释当代中国的国际担当,后者以青绿山水的恢宏重构古典美学的精神内核。二者共同构成跨越时空的文化符号,折射出中华文明“形而上者谓之道,形而下者谓之器”的哲学智慧。

二、器物美学的双重维度

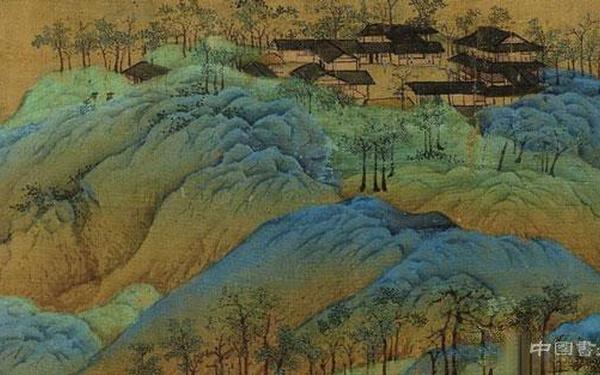

造型艺术的匠心独运

世纪宝鼎通高2.1米,鼎身纹饰融合商周云雷纹与现代美学语言,56条盘龙浮雕既隐喻民族共同体意识,又暗合联合国多元共治理念。鼎内铭文“铸赠世纪宝鼎,庆贺联合国五十华诞”采用篆书与英文双语镌刻,这种古今文字的交融恰如青铜铸造中“失蜡法”与3D建模技术的结合,体现传统工艺的守正创新。而《千里江山图》长达11.9米的绢本设色,采用“散点透视”与“积色勾皴”技法,将五代至北宋的山水画传统熔铸为“咫尺有千里之趣”的视觉奇观。画中矾头皴与青绿设色的配合,使山体在矿物颜料的覆盖下仍保持笔墨的骨力,这种“色不碍墨”的平衡彰显宋代院体画的审美追求。

象征意涵的多重解码

鼎在中国礼制中向来是政权合法性的物化象征,世纪宝鼎通过“鼎座高0.5米象征联合国五十年”的数字隐喻,将传统“一言九鼎”的政治话语转化为现代国际治理的和平承诺。对比来看,《千里江山图》的山川布局暗藏帝国秩序:主峰居于中轴线,次峰环列如臣属,水系脉络象征“百川归海”的大一统观念。故宫学者余辉指出,画中鄱阳湖元素与庐山实景的变形重组,实为北宋“文化江山”的理想化呈现。二者皆通过器物形态完成意识形态的视觉编码,形成“器以载道”的文化叙事。

三、历史脉络的当代激活

传统技艺的现代转化

世纪宝鼎铸造过程中,南京云锦研究所运用数字化技术复原商周纹样,使饕餮纹在保持狞厉美的同时更具几何装饰性。这种“古法新作”的模式,与《千里江山图》修复团队采用的光谱分析技术异曲同工——通过检测孔雀石、蓝铜矿等颜料的分子结构,科学还原宋代青绿的色谱体系。中央美术学院教授牛克诚认为,这种“考古式创作”不仅延续技艺生命,更构建起古今对话的知识谱系。

文化记忆的全球传播

2017年青绿山水国际研讨会上,美国学者包华石提出:《千里江山图》的时空折叠手法与欧洲文艺复兴透视法形成对话,其“游观”美学对当代沉浸式艺术具有启示价值。而世纪宝鼎作为联合国公共艺术,通过巡展解说、数字全息投影等方式,将青铜器的礼制内涵转化为跨文化理解的媒介。这两种传播策略印证了法国汉学家幽兰(Yolaine Escande)的观点:中国传统艺术的当代价值,在于提供不同于西方中心主义的认知框架。

四、未来发展的可能路径

数字化重构的可能性

故宫博物院已启动《千里江山图》高精度数字扫描工程,通过4K显微摄影揭示笔触层次与颜料叠加规律。这种技术若能应用于世纪宝鼎的三维建模,或将破解青铜器铸造中的“范线对接”难题。慕尼黑工业大学艺术史系建议建立“东方器物美学数据库”,将青铜纹样与山水皴法进行算法关联,探索传统语汇的生成式表达。

教育场域的创新实践

北京中小学开展的“重走千里江山”研学项目,通过GIS地图标注画中地标,引导学生理解艺术地理学视角。此类模式可延伸至世纪宝鼎的教学——如结合3D打印让学生体验纹饰设计,通过角色扮演模拟联合国赠鼎仪式,使文化传承从单向灌输转向体验建构。

结论与展望

世纪宝鼎与《千里江山图》的并置研究,揭示了器物美学在文明传承中的双重使命:既要守护技艺基因,又需构建当代话语。前者在青铜铸造中注入数字基因,后者借科技手段激活青绿传统,二者共同指向传统文化现代转化的方法论——在“技”的层面追求古今对话,在“道”的维度实现价值重构。未来研究可深入探讨两大方向:其一,建立跨学科研究平台,整合艺术史、材料科学、数字技术等领域,破解传统技艺的“黑箱”;其二,开发文化符号的叙事新范式,通过元宇宙等媒介构建沉浸式传播体系,使古老文明在虚拟时空中获得新生。正如大英博物馆东方部主任杰西卡·罗森(Jessica Rawson)所言:“21世纪的中国正在书写新的‘器物精神’,这种精神既扎根土壤,又拥抱星辰。”