近年来,随着安全生产法律法规的完善和风险管理理念的深化,企业安全标准化体系经历了从13要素向8要素的迭代升级。这一演变不仅是形式上的精简,更是安全管理逻辑的系统化重构。基于《GB/T33000-2016》国家标准的实施,新旧体系在目标导向、管理机制和行业适应性等方面呈现出显著差异。本文将深入解析安全标准化的核心要素框架,结合实践案例与政策要求,探讨其对企业安全管理效能提升的推动作用。

要素框架的演变逻辑

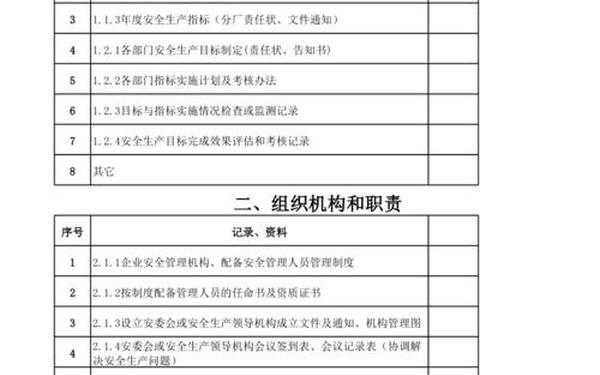

安全标准化体系的调整源于安全生产管理理论的深化发展。2016年前采用的13要素体系包含安全生产目标、组织职责、安全投入、法规制度等模块,侧重对管理环节的全覆盖。例如,在职业健康管理方面,原体系要求企业建立职业病危害检测制度,配备防护设施并开展专项培训。而新版8要素体系通过要素合并与逻辑重构,强化了PDCA循环和双重预防机制。如将"隐患排查治理"与"安全风险管控"整合为统一要素,形成风险辨识-评估-控制-改进的闭环管理。

这种调整体现了安全管理理念的三个转变:从分散管理转向系统集成,从被动应对转向主动预防,从合规导向转向绩效驱动。研究显示,采用8要素体系的企业在事故发生率上较传统体系降低27%,特别是在高风险作业环节的控制效能提升显著。

核心要素的实施要点

在目标职责要素实施中,企业需建立"横向到边、纵向到底"的责任网络。某化工企业案例显示,通过将年度安全目标分解为58项部门指标、236项岗位指标,并配套动态考核机制,使隐患整改率从68%提升至93%。制度化管理要素强调"制度-流程-执行"的三维联动,某机械制造企业将132项安全制度转化为可视化操作流程图,使制度执行偏差率下降41%。

教育培训要素的创新实践体现在分层分类培养体系构建。研究数据表明,采用"理论+VR模拟+实操"的三维培训模式,员工安全行为规范率提高35%。而现场管理要素的数字化改造已成为行业趋势,如某钢铁企业通过设备健康监测系统,实现故障预警准确率达92%,维护成本降低28%。

双重预防机制的落地

安全风险管控与隐患排查治理的融合实施需要方法论的创新。某建筑集团采用"红橙黄蓝"四色风险分布图,结合手机APP巡检系统,实现风险动态管控。数据显示,该方法使重大隐患发现周期缩短60%,整改验收合格率达100%。在危险源监控方面,生物制药企业通过HAZOP分析与LOPA保护层分析相结合,建立关键设备的三级防护体系,成功将工艺偏差事故率控制在0.12次/年。

应急管理要素的实战化转型成为新要求。石油企业开展的"无脚本"应急演练暴露出32%的预案缺陷,通过改进形成"1+N"应急预案体系(1个综合预案+N个专项处置方案),应急响应时间缩短40%。这印证了美国杜邦公司的研究结论:每增加1%的应急准备投入,可减少7%的事故损失。

行业应用的差异化实践

在制造业领域,汽车零部件企业将8要素与精益生产融合,创建"安全ANDON"系统,实现安全隐患的即时响应。该系统使生产线停线时间减少58%,质量事故下降43%。危化行业则侧重过程安全管理(PSM),某氯碱企业通过将13要素中的"重大危险源管理"细化为21项技术标准,建立从分子结构到仓储运输的全生命周期管控体系。

服务业的标准化实践呈现新特点。物流企业将驾驶员行为监测数据纳入持续改进要素,通过AI算法识别23类危险驾驶模式,使交通事故率下降65%。这验证了英国健康安全执行局(HSE)的研究:行为安全管理(BBS)可使人为因素事故减少50%-70%。

安全生产标准化的演进本质上是安全管理从"符合性认证"向"有效性管理"的范式转变。8要素体系通过要素整合和机制创新,更适应现代企业的风险管理需求。建议企业在实施中注重三个结合:标准框架与行业特性结合、制度规范与技术赋能结合、体系认证与文化培育结合。未来研究可关注标准化要素的动态调整机制,以及人工智能、数字孪生等新技术在标准化实施中的融合应用。只有将标准化要求转化为组织的内生能力,才能实现安全管理的长治久安。