在我国社会保障体系中,农村低保制度如同一张安全网,托举着困难群体的基本生活保障。据民政部数据显示,截至2024年底,全国共有农村低保对象2862万人,这项政策已成为乡村振兴战略的重要支撑。对于急需救助的农村家庭而言,一份规范的低保申请书既是获得政策帮扶的"敲门砖",更是家庭困境的真实写照。

申请材料准备

申请材料的完整性直接影响审核效率。根据《社会救助暂行办法》实施细则,申请人需提供身份证、户口簿原件及复印件,其中户口簿需完整反映家庭成员关系。医疗诊断证明需包含县级及以上医院盖章,如网页1中申请人提供的残疾证书和病历诊断书,这类材料能有效佐证劳动能力缺失情况。

财产申报需涵盖土地承包合同、银行存款流水等12类证明材料。特别值得注意的是,网页32强调外出务工人员需提供用工单位盖章的收入证明,这对核实家庭实际收入具有关键作用。如网页70中的案例,申请人通过土地承包合同和医疗票据,清晰展示了家庭收入与支出的严重失衡。

文书结构规范

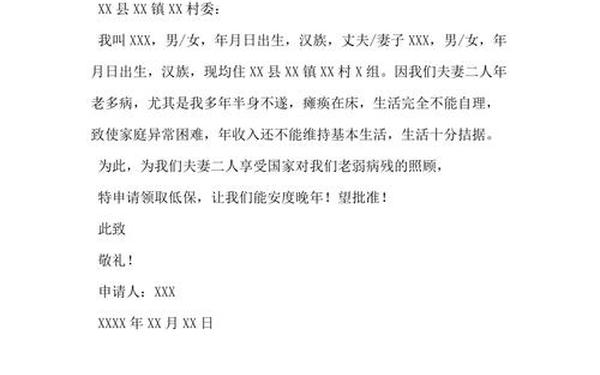

规范化的文书结构能提升申请的专业性。标题应简明标注"农村低保申请书",正文需采用三段式结构:家庭基本情况陈述、困难原因说明、政策诉求表达。如网页15的范文采用"家庭成员-经济状况-特殊困难"的递进式结构,使审核人员能快速把握核心信息。

称谓使用"尊敬的xx镇民政办领导"等规范格式,结尾需手写签名并加盖村委会证明章。网页37特别指出,申请书必须附具《家庭经济状况查询授权书》,这是近年政策新增的法定要件。过渡段可采用"以上情况,完全属实"等表述,如网页1中申请人通过数据化描述(外债47000元)增强说服力。

内容撰写要点

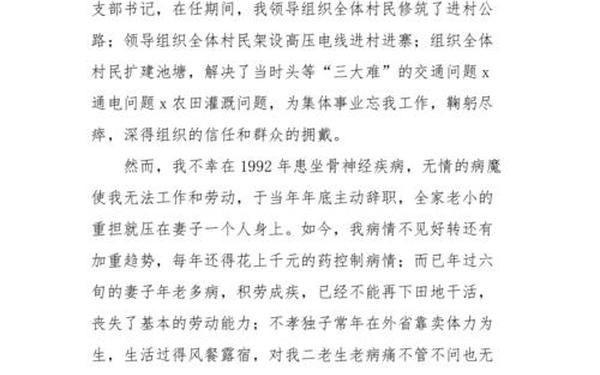

家庭情况描述需包含人口结构、年龄分布、健康状况三维度。网页70的案例详细列举了夫妻双方残疾等级、子女抚养状况,这种具象化描述比笼统陈述更具说服力。经济状况申报要区分农业收入、务工收入、转移性收入等类别,如网页15申请人精确计算9亩地的年产出与医疗支出比例。

特殊困难证明需突出政策契合点。以网页1中的双残疾家庭为例,申请人不仅提供残疾证书,还强调"连续四年医疗支出超家庭收入三倍",这种量化表达完美契合低保政策的收入-支出双重评估标准。对于因灾致贫家庭,需附具村委会出具的灾害损失证明。

撰写技巧解析

数据化表达能增强文本说服力。将"生活困难"转化为"人均月收入287元,低于本地低保标准721元"(网页37),这种对比式陈述更易通过审核。情感表达需保持适度,如网页70案例用"杯水车薪、无济于事"形容收入与支出的关系,既体现困境又不失客观。

规避常见误区至关重要。部分申请人误将子女教育支出列为必要开支,但根据网页60规定,非义务教育阶段费用不计入刚性支出。另需注意,网页32明确指出"具有法定赡养义务人员的经济状况"需同步申报,避免因信息不全导致审核延误。

审核流程透视

申请提交后的审核包含"三级公示、两级审核"机制。村委会需在受理后7日内完成入户调查(网页37),采用"一看二问三查"方式:查看住房条件、询问收入来源、核查医疗票据。镇级民政部门通过家庭经济状况核对系统,可查询申请人及其子女的房产、车辆等18类信息。

争议处理机制包含申诉复核程序。如网页32所述,对公示结果有异议者可申请二次审核,需在5个工作日内提交补充证明材料。值得关注的是,2024年起部分地区试点"容缺受理"机制,允许申请人在主要材料齐全情况下先行进入审核流程。

通过系统梳理可见,低保申请书的撰写既是技术性工作,更是政策理解能力的体现。建议申请人在准备阶段主动咨询村级民生协理员,充分利用"浙里救"等数字化政务平台进行预评估。未来研究可深入探讨方言地区申请文书的表述规范化问题,以及人工智能辅助填写系统的开发应用,让这项惠民政策更精准地温暖每个需要的家庭。