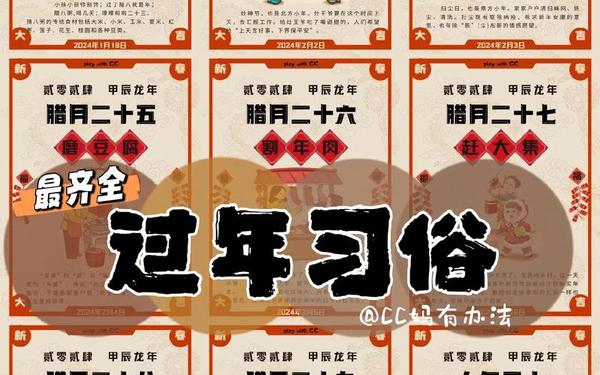

1. 新春扫尘

春节前大扫除,寓意“除陈布新”,扫除晦气迎接好运。源自上古尧舜时代,民间认为“尘”与“陈”谐音,象征辞旧迎新。

2. 贴春联、福字、门神

春联起源于周代桃符,宋代发展为书写吉祥文字;贴“福”字(或倒贴)寓意福气到,门神画(如神荼、郁垒或秦琼、尉迟恭)用于驱邪纳吉。

3. 祭祖与祭神

春节期间祭拜祖先和神灵,祈求平安丰收。北方多在家中设供,南方常到祠堂;祭神则包括灶神、财神等,祈求来年顺遂。

4. 吃饺子、汤圆、年糕

北方初一吃饺子,包象征福气;南方食汤圆寓意团圆,年糕谐音“年高”,象征步步高升。

5. 除夕守岁

全家通宵不眠,等待新年到来,既有珍惜时光之意,也有为长辈祈福延寿的传统。

6. 压岁钱

长辈除夕夜赠晚辈红包,古时用红绳穿铜钱,现代以代替,寓意辟邪保平安。

7. 燃放爆竹

古时烧竹驱邪,后演变为鞭炮,象征辞旧迎新。现代因安全和环保,部分城市已禁放。

8. 拜年

正月初一穿新衣,亲友互访祝福,从家庭内部扩展到邻里,常见吉祥话如“恭喜发财”。

9. 舞龙舞狮

龙象征吉祥,舞龙祈雨祈福;狮为瑞兽,舞狮驱邪,常见于庙会和庆典。

10. 逛庙会与踩高跷

庙会融合祭祀、商贸和娱乐,高跷表演源自汉代,以滑稽动作增添节日喜庆。

中国主要民俗节日

1. 春节

农历正月初一,四大传统节日之首,习俗包括扫尘、贴春联、年夜饭等,象征新年开端。

2. 清明节

公历4月5日前后,扫墓祭祖、踏青郊游,融合寒食节禁火习俗,兼具自然节气与人文纪念。

3. 端午节

农历五月初五,纪念屈原,赛龙舟、吃粽子、挂艾草,2009年入选世界非遗。

4. 中秋节

农历八月十五,赏月、吃月饼、团圆祭月,象征家庭和谐,与春节并称重要团圆日。

5. 元宵节

正月十五,赏花灯、猜灯谜、吃汤圆,标志春节尾声,古代称“上元节”。

6. 七夕节

农历七月初七,源于牛郎织女传说,女性乞巧、祈愿姻缘,现被赋予“中国情人节”内涵。

7. 重阳节

农历九月初九,登高、赏菊、敬老,1989年定为“敬老节”,强调孝道。

8. 中元节

农历七月十五,祭祖、放河灯,道教称“中元”,佛教为“盂兰盆节”,慎终追远。

9. 腊八节

农历腊月初八,喝腊八粥,源于佛教,后演变为民间祈福纳祥的节日。

10. 龙抬头

农历二月初二,理发、祭龙神,象征春耕开始,祈求丰收。

其他节日:寒食节(禁火冷食)、上巳节(祓禊沐浴)、冬至(祭祖、吃饺子)等。

以上节日承载中华文化精髓,部分已被列为国家级非物质文化遗产。