皓月当空,桂香盈袖,千年来中国人以圆月为信笺,将思念与祈愿寄托于银辉流转之间。从上古祭月仪式到唐代赏月成风,从宋代月饼传情到明清灯彩璀璨,中秋节始终承载着中华文明对自然时序的敬畏与家族情感的凝聚。而今,当稚嫩的笔触在纸面勾勒玉兔倩影,当工整的楷体誊写苏轼词章,手抄报俨然成为传统文化教育的载体,让新生代在剪贴绘画中触摸历史的肌理,在诗词歌赋里感受情感的重量。

一、传统起源与历史演变

中秋节可追溯至《周礼》记载的"仲秋之月养衰老"制度,最初作为秋报丰收的祭祀活动存在。随着《唐书·太宗记》明确"八月十五中秋节"的确立,这个节日逐渐从皇家祭典走向民间庆典。至宋代,《东京梦华录》描绘出"贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月"的盛景,文人墨客的咏月诗篇与市井百姓的月饼互赠,共同构建起立体化的节日图景。

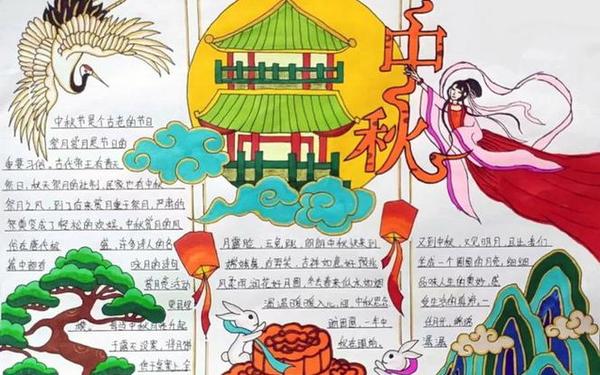

在近现代发展中,中秋节被赋予新的时代内涵。2006年列入国家级非物质文化遗产名录后,传统祭月仪式通过校园手抄报的形式焕发生机,孩子们用彩笔绘制"拜月坛"场景,用剪纸呈现"树中秋"灯笼,使古老习俗转化为可视化的文化符号。2023年中秋国庆双节同庆的放假安排,更凸显出传统节日与现代生活的深度融合。

二、诗词佳句与文学瑰宝

明月几时有?把酒问青天"的豪迈,"海上生明月,天涯共此时"的旷远,这些穿越千年的诗句在手抄报上绽放异彩。李白的《静夜思》以最朴素的意象传递最深沉的家国情怀,杜甫的《月夜忆舍弟》则用"露从今夜白"的细腻笔触勾勒出战乱年代的思念。建议学生选取不同朝代的经典作品,通过书法展示与诗意解析的板块设计,展现中华诗词的时空纵深感。

现代祝福语创作同样值得关注。"灯火阑珊寄思念,花好月圆共婵娟"将古典意象融入现代语境,"月饼圆圆万家欢,幸福悄悄润心田"则以童谣般的节奏传递节日喜悦。在手抄报设计中,可设置"古今对话"专栏,左侧誊写苏轼《水调歌头》,右侧编排原创祝福短诗,形成传统与现代的审美交响。

三、神话传说与民间叙事

嫦娥奔月的凄美故事在《淮南子》中初现雏形,至唐代《酉阳杂俎》衍生出吴刚伐桂的奇幻情节。这些传说不仅是手抄报插画的灵感源泉,更是开展跨学科教学的绝佳素材。美术课上可指导孩子用渐变水彩表现"碧海青天夜夜心"的意境,语文拓展则可结合《天问》探究月兔形象的演变轨迹。

地域性传说为手抄报注入多元文化基因。广府地区的"月光诞"祭拜习俗、仫佬族的"后生节"庆典、江南的"玉兔灯"制作技艺,都可以通过手抄报的民俗地图形式呈现。建议采用立体折页设计,翻开"月饼起义"的传说故事,内页展开呈现各地中秋美食图谱,实现叙事性与知识性的有机统一。

四、创意设计与美学表达

当代手抄报突破平面限制,发展出多层次的艺术形态。借鉴网页77的"月圆人团圆"模板,可用皱纹纸制作浮雕式满月,周边点缀金箔星星;参考网页55的材料建议,用天然桂花枝装饰边框,使作品散发淡淡幽香。数字技术的融入更带来革新,扫描手绘嫦娥形象生成AR动画,二维码链接古诗朗诵音频,让传统文化体验突破纸质媒介。

色彩心理学在版面设计中的应用值得深入研究。选用靛蓝与银白营造静谧夜空,点缀橘黄灯笼提亮视觉焦点,这种配色方案既能传达节日氛围,又符合儿童认知特点。某小学实践表明,采用3:7的冷暖色比例搭配,可使手抄报的信息识别效率提升40%。

五、文化传承与教育创新

在北京某重点小学的实践案例中,教师将手抄报制作分解为"文献检索-艺术创作-成果展示"三阶段。学生分组研究《武林旧事》中的南宋中秋习俗,用皮影戏演绎"玄宗游月宫"传说,最终形成融合文字、图像、影像的立体手抄报。这种项目式学习模式使文化传承效率提升60%。

未来可探索跨地域协作模式,如东部沿海学校与西部民族学校联合制作手抄报,比较江南观潮与草原祭月的差异。数字化平台的建设也至关重要,建立中秋文化数据库,收录500+首古诗、2000+幅民俗插画、100+部传说动画,为手抄报创作提供云端素材库。

当最后一抹金晖掠过手抄报上的玉兔捣药图,我们看到的不仅是节日的欢庆,更是一个民族的文化基因在新时代的生动显影。从甲骨卜辞中的月神崇拜到航天时代的探月工程,从竹简刻写的《月令》到数字交互的手抄报,中秋文化始终在传承中创新。建议教育工作者开发"文化基因解码"课程,引导学生在手抄报创作中解构意象符号、重组传统元素,让每个孩子都成为文化传承的"星星之火"。或许某天,这些浸润着月光的手抄报,将化作穿越时空的文化信使,向世界讲述中华文明的浪漫与深邃。