当圆月悬于中天,汉字承载的千年记忆便在"中秋"二字中苏醒。这个由"仲秋"演变而来的名称,仅用两个汉字就锁定了农历八月的时间坐标。《周礼》记载"中秋夜迎寒"的仪式,敦煌文献中"八月十五"的墨迹尚新,宋代《东京梦华录》已出现"中秋节"的完整称谓。文字考古学家李孝聪指出,从时序描述到文化符号的转化,恰恰印证了节日内涵的不断丰富。

在文字演进的褶皱里,藏着节日传播的密码。明清时期地方志中"中秋"词频的爆发式增长,与商业文明催生的节俗标准化进程同步。台湾学者王明珂研究发现,闽南语系中"月娘"的拟人化称谓,与中原文献中的"玉兔"形成方言文字系统的差异化表达。这种文字在地化现象,揭示了节日文化传播中的适应性变迁。

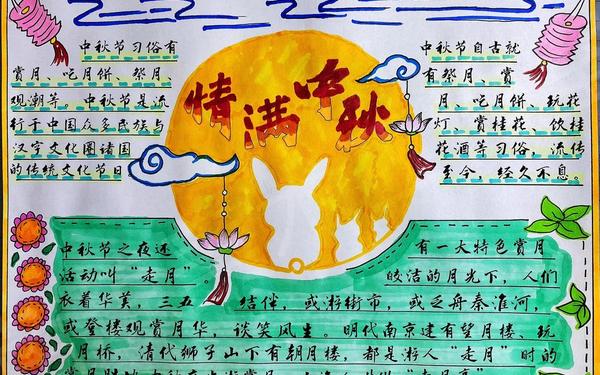

二、文化符号:意象浓缩的情感载体

月饼模子上的"福"字纹,灯笼骨架间的灯谜笺,这些物质载体上的文字符号构成独特的文化磁场。人类学家项飙指出,中秋文字系统具有"压缩叙事"的特征:一个"圆"字同时指涉天体运行、家族团聚与命运轮回,这种多义性使其成为跨越时空的情感导体。在苏州博物馆藏的清代《拜月图》题跋中,"千里婵娟"四字将苏轼的词意凝固为视觉符号,创造出文字与图像的互文空间。

诗词文本的传播更形成文化基因库。从李白"举杯邀明月"的孤傲,到杜甫"月是故乡明"的沉郁,历代文人的中秋书写构成情感光谱。现代语言学家统计发现,《全唐诗》中"月"字出现频次在八月达到全年峰值,这种季节性的词汇波动,印证了文字与节令的深层互动。台湾作家蒋勋曾解析,王建"今夜月明人尽望"的平白诗句,因其开放性叙事成为集体记忆的容器。

三、情感表达:字句之间的团圆叙事

家书末尾的"月圆人圆",贺卡上的"花好月圆",这些程式化表达实为情感契约的签订仪式。社会学家阎云翔在田野调查中发现,农民工群体在中秋短信中高频使用"团圆"词汇,表面重复的祝福实则在重构虚拟的亲情空间。这种文字实践打破了物理距离的阻隔,使节日成为修复现代性创伤的符号治疗场。

数字时代的表情包创作提供了新的观察样本。南京大学传播系研究显示,中秋主题表情包中"玉兔捣WIFI""月饼比心"等混搭文字,完成了传统意象的戏谑重构。这种解构并非文化消解,而是青年群体建立情感连接的话语策略。正如媒介学者麦克卢汉所言,媒介即信息,当嫦娥形象与弹幕文字共舞,预示了节日文化新的表达维度。

四、现代创新:短文本的传播新路径

微博话题中秋三行诗累计12亿次阅读量,印证了微叙事的力量。故宫博物院推出的"朕的月饼"文案,将帝王朱批字体与网络流行语嫁接,创造出古今对话的文字景观。清华大学文创研究院报告指出,这种"新古典主义"文本策略,使传统文化获取了进入Z世代话语体系的通行证。

商业文案的迭代更显文字炼金术。从"月满情浓"到"月球邮局寄存思念",广告语的进化折射出情感营销的范式转移。香港中文大学语言学团队发现,近年中秋文案中动词使用频率提升37%,"揽月""追光"等动态词汇取代静态描述,暗示着节日参与方式的代际变革。这种语言转向,本质上是对个体化社会的情感回应。

当月光浸透数字屏幕,中秋文字正经历着千年未有的嬗变。从甲骨卜辞到二进制编码,文字始终是文化基因的携带者。在信息超载的时代,简短文字的价值不在于信息密度,而在于其作为文化触媒的激活能力。未来的研究或许可以深入探讨方言写作对节日传承的影响,或借助语料库分析技术追踪节日语义场的演变。正如那轮亘古不变的明月,中秋文字在简与繁、旧与新之间,始终保持着文化再生的活力。