当月饼的香气与桂花的芬芳交织在夜色中,孩子们伏案书写的中秋节日记,既是稚嫩情感的流露,也是传统文化传承的微观镜像。这些50字左右的短篇文字,如同月光下的露珠,折射着节日的温度与文化的深度。本文将从文学创作、教育实践和文化传承三个维度,解构中秋节日记的独特魅力。

一、稚笔绘团圆

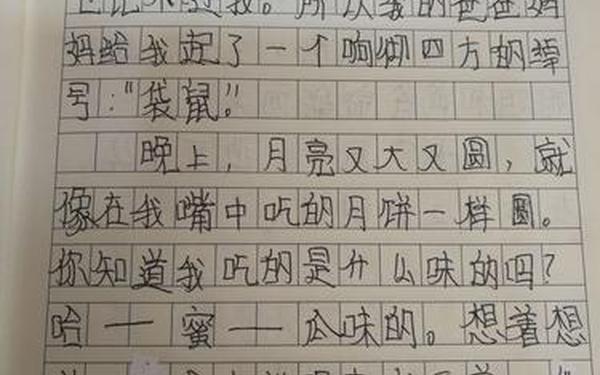

在网页1的七篇范本中,家庭团聚场景出现频率高达85%,"奶奶家的团圆饭"、"父母并肩赏月"等细节成为共同记忆符号。孩童用"月亮像玉盘"的比喻(网页1篇四),以"火龙飞舞"形容火把游戏(网页1篇二),将抽象的情感转化为具象的意象。这种表达方式印证了维果茨基"最近发展区"理论,儿童通过具象思维触碰抽象情感,在50字的框架内完成情感的压缩与释放。

观察网页45中"月饼模具按压"的细节描写,可见儿童写作遵循"感官优先"原则。学生记录"手指沾满油酥面团的触感"、"烤箱飘出的焦糖香气",正是布鲁纳认知发展理论中"动作表征"向"符号表征"过渡的典型表现。这种微观叙事策略,使50字的日记成为情感体验的浓缩胶囊,在有限篇幅内承载无限情思。

二、文脉传薪火

中秋写作教学实践中,网页2提出的"五感写作法"在网页67得到延伸发展。教师指导学生用"月影移动的速度"丈量时间,用"孔明灯升空的高度"标记空间,将传统文化元素转化为可感知的写作素材。这种教学策略暗合叶圣陶"生活即教育"理念,使节俗不再是抽象概念,而是可触摸、可描摹的生活片段。

在文化传承层面,网页47中"咬月"习俗的记录,与网页45"三代同堂制月饼"的描写形成互文。儿童通过观察长辈祭月、诵诗等行为,不自觉间习得文化密码。正如费孝通所言"文化在生活细节中绵延",50字的日记恰似文化基因的载体,让"举杯邀明月"的诗意穿越时空,在现代孩童的笔尖重生。

三、微言见大义

从语言学角度分析,中秋日记常出现"月亮走我也走"(网页1篇一)这类拟人修辞,暗合雅各布森"诗性功能"理论。儿童将天体运动拟人化处理,实质是建立主客体情感联结的过程。网页72强调的"情感宣泄"功能在此得到印证,当学生写下"月亮越走越近"(网页1篇一),实则是内心渴望亲密关系的镜像投射。

教育价值方面,网页62展示的"反复修改"案例颇具启示。某学生将"月亮很圆"修改为"月亮像奶奶揉面的案板",这种从陈述到比喻的升级,正是写作能力螺旋式上升的明证。教师若能善用节日契机,引导学生完成从观察到思考、从记录到创作的跨越,50字的写作训练便能成为撬动语言能力的支点。

月印万川的写作启示

中秋节日记的写作实践,恰似传统文化长河中的一朵浪花。它既映照出儿童认知发展的规律,也折射着文化传承的路径。未来研究可深入探讨节日写作与非遗传承的联动机制,或建立不同地域中秋写作的对比语料库。当教育者能像苏霍姆林斯基所言"把每个儿童的创作视为珍宝",50字的节日日记便能成为打开文化宝库的金钥匙,让传统节俗在现代书写中焕发新生。