截至2025年3月29日,距离2025年中秋节(10月6日)还有190天。作为中国四大传统节日之一,中秋节承载着团圆、丰收与感恩的文化内核。从古至今,人们通过祭月、赏月、食月饼等习俗,将自然崇拜与人文情感交织成独特的文化符号。这些传统不仅延续着中华文明的基因,更在时代变迁中衍生出新的表达形式。本文将从家庭团圆、自然崇拜、饮食文化和地域特色四个方面,解析中秋节习俗的深层意义与当代价值。

一、家庭团圆:情感纽带与文化认同

中秋节的核心精神是“团圆”,这一理念贯穿于节日的各类习俗中。早在唐代,赏月活动已与家庭团聚紧密结合,《东京梦华录》记载宋代中秋夜“贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月”,形成“家人围坐,共赏明月”的集体记忆。现代社会中,尽管生活节奏加快,但中秋返乡潮仍成为全球最大规模的人口迁徙现象之一,2025年国庆与中秋双节叠加的8天假期,更将强化这种团聚动力。

团圆的实现形式随时代演变而多样化。传统“走月亮”习俗中,人们结伴夜游、登高望月,如今演变为家庭聚餐、视频连线等数字时代的团圆模式。民俗学者指出,这种变化体现了“仪式空间”从物理场域向情感连接的转移,例如2024年某调研显示,87%的年轻人通过寄送定制月饼表达思念,将实体礼物转化为情感符号。

二、自然崇拜:从祭月仪式到生态反思

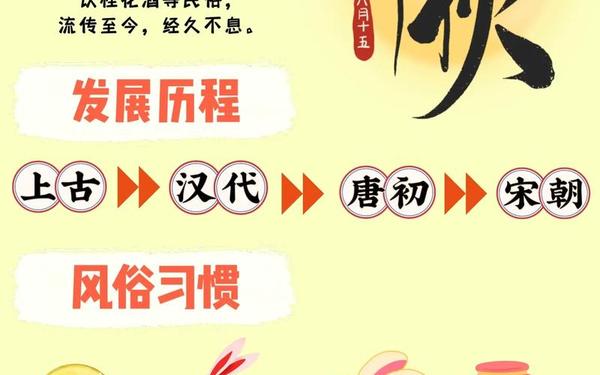

中秋节的起源可追溯至周代“秋夕祭月”的祭祀传统,《周礼》记载皇家设坛祭月的庄严仪轨,而民间则通过瓜果供奉表达对自然的敬畏。宋代文人将祭月活动诗化,苏轼“明月几时有”的叩问,将自然现象升华为哲学思考,形成“天人合一”的宇宙观。这种对月亮的崇拜在当代转化为生态意识,如2025年北京推出的“无塑中秋”倡议,鼓励用秸秆制作祭月灯笼,将传统习俗与环保理念结合。

月相观测活动成为传统文化与现代科学融合的典型案例。天文机构统计显示,2024年中秋期间全国举办超300场“月球科学讲座”,通过望远镜观察环形山、讲解潮汐原理,使千年祭月传统焕发科普教育的新生机。这种转变印证了民俗学者马丙安的观点:“传统节俗的存续,关键在于找到与现代价值的共鸣点”。

三、饮食文化:从祭祀供品到创意表达

月饼作为中秋标志性食物,其演化史堪称一部文化交融的史诗。南宋《梦梁录》首次记载“月饼”名称时,它仅是形如菱花的普通面点;元代起义军借月饼传递密信,赋予其“团圆暗号”的政治隐喻;至明清时期,翻毛月饼、冰皮月饼等工艺创新,使饮食升华为艺术。2025年市场数据显示,低糖云腿月饼、3D打印月球造型月饼销量同比增长120%,传统工艺与健康理念、科技元素的结合成为新趋势。

地域性中秋美食构成文化多样性的生动注脚。广东人中秋必食芋头,取其“余头”谐音祈愿富足;江南地区讲究“桂花蜜酒佐蟹宴”,将时令物产与节令仪式结合;川渝地区则保留着“麻饼裹椒盐”的古法,这些差异化的饮食传统,恰如人类学家列维·斯特劳斯所言,是“地方性知识”的具体呈现。

四、地域特色:民俗活态传承的实践样本

地方特色习俗构成中秋节的文化基因库。香港铜锣湾的舞火龙习俗,用珍珠草扎制70米龙身,插满2万支香柱巡游,既保留清代驱疫祈福的本真性,又通过灯光改造成为文旅IP。福建晋江的烧塔习俗,孩童用瓦片垒砌空心塔,燃烧时泼松香引焰,火光映照中重现元末抗元起义的历史记忆,该习俗于2023年入选国家级非遗。

数字化技术为传统习俗注入新活力。2024年中秋,杭州推出“数字走月”AR体验,游客扫描西湖景点即可触发古代文人吟诗的全息影像;故宫博物院开发的“月宫漫游”VR项目,让参与者体验唐明皇游月宫的传说场景。这种创新并未消解传统,反而通过技术赋能使文化记忆获得沉浸式传播。

作为穿越千年的文化容器,中秋节的风俗传统既是凝固的时间标本,更是流动的精神长河。从家庭团聚的情感需求到自然崇拜的生态启示,从饮食创新的文化表达再到地域习俗的活态传承,这些传统在当代社会中不断被重新诠释。建议未来研究可关注两个方向:一是数字化时代如何构建“元宇宙中秋”的新型仪式空间;二是全球化背景下中秋文化符号的跨文化传播机制。当我们品尝月饼、仰望明月时,实际是在参与一场跨越时空的文明对话,这正是中秋节永恒魅力的根源所在。