月圆人聚:中秋节的起源流变与节日文化的时空对话

秋意渐浓,丹桂飘香,当一轮满月高悬天际时,中华民族迎来了一年一度的中秋佳节。作为中国四大传统节日之一,中秋节承载着千年农耕文明对自然的敬畏、对团圆的期盼,更以“月圆人圆”的意象成为文化传承的纽带。从上古祭月仪式到现代多元庆祝,中秋节的演变不仅是民俗的沉淀,更是中华文明生生不息的缩影。而在中秋之后,农历九月初九的重阳节则接续了这一文化时序,以登高敬老的主题延续着对生命与和谐的思考。本文将从历史溯源、文化内涵、节日关联及现代传承四个维度,探讨中秋节的文化肌理及其与重阳节的时空呼应。

一、历史溯源:从祭月到团圆

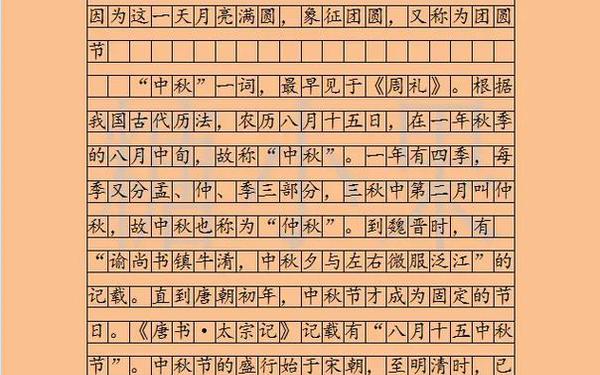

中秋节的起源可追溯至上古时期的天象崇拜。据《周礼》记载,周代已有“春分朝日,秋分夕月”的礼制。最初,秋分日的祭月仪式是帝王垄断的“专利”,旨在祈求五谷丰登。随着历法演变,夏历八月十五因月相圆满且恰逢秋收,逐渐替代秋分成为固定祭月日。这一转变在汉代《淮南子》等文献中得到印证,当时南北文化交流促使祭月习俗民间化,贵族与平民皆开始参与。

至唐代,中秋节正式升格为全国性节日。《唐书·太宗记》明确记载“八月十五中秋节”,文人墨客的咏月诗篇更将嫦娥奔月、吴刚伐桂等神话融入节俗。宋代孟元老《东京梦华录》描绘汴京中秋夜“贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月”,夜市通宵达旦,月饼作为节令食品首次被文献记录。明清时期,中秋与春节并称“岁时双璧”,《帝京景物略》详述了“月光位”祭拜仪式,强调“团圆节”的家庭价值。

二、文化内核:月神信仰与人文精神

中秋节的深层文化逻辑,体现在自然崇拜与人文关怀的交织中。古人将月亮的阴晴圆缺与农业生产周期相联系,形成了“春祈秋报”的信仰体系。秋分祭月本质上是农耕社会对自然馈赠的感恩仪式,如《礼记》所言“秋报”即丰收后对土地神的答谢。这种实用主义诉求在唐宋时期逐渐转向精神寄托,苏轼“但愿人长久,千里共婵娟”的诗句,将月亮升华为跨越时空的情感载体。

在民俗实践中,月饼的圆形制式与分食仪式极具象征意义。明代《宛署杂记》记载月饼“巧名异状,一饼值数百钱”,其作为“团圆饼”的功能超越了食物本身,成为家族血缘的物化符号。而“走月亮”“竖中秋”等习俗,则通过社群互动强化了集体记忆。如广东地区的中秋灯会,以千盏花灯构建出“火树银花不夜天”的公共文化空间。

三、时序接续:中秋与重阳的文化对话

中秋节后,农历九月初九的重阳节接踵而至,二者在时序与内涵上形成微妙呼应。重阳节源于《易经》“阳爻为九”的数理崇拜,汉代《西京杂记》已有佩茱萸、饮菊酒的记载。与中秋的“月圆”相对,重阳的“九”数双叠(九九)寓意生命长久,登高习俗暗含对自然规律的哲学思考。这种从团圆到敬老的主题转换,折射出中国文化对生命周期的完整观照。

值得注意的是,两节皆体现了“数字崇拜”的文化基因。中秋以“十五”月圆象征完满,重阳以“九九”极阳喻示永恒。明代《北京岁华记》记载,中秋夜焚“月宫符象”,重阳日插茱萸辟邪,二者共同构建了趋吉避凶的民俗心理。而在现代,中秋的家庭团聚与重阳的敬老爱老更被赋予新的时代意义,形成“孝亲”的连续性表达。

四、现代嬗变:传统的解构与重构

全球化浪潮下,中秋节的庆祝方式呈现多元化趋势。商业层面,“月饼经济”年产值逾千亿元,流心奶黄、冰皮等新品类打破地域界限。数字化则催生了“云赏月”“电子月饼卡”,2024年某电商平台数据显示,中秋期间视频通话量同比增长230%。这些变化虽引发“传统异化”的争议,却也印证了节日文化的动态适应性。

在文化传承层面,年轻群体通过汉服巡游、文创盲盒等创新形式重构节日体验。苏州博物馆推出的“月宫蟾兔”系列香囊,将非遗技艺与潮流设计结合,首日销量突破十万件。而“碳中和月饼”等环保实践,则体现了传统节日与现代价值的融合。这种“创造性转化”不仅未削弱文化内核,反而以更鲜活的方式延续了民族记忆。

月印万川的文化启示

从祭月仪式到数字联欢,中秋节的历史嬗变揭示了一个深刻命题:传统节日的生命力在于对时代需求的适应性回应。其核心价值——如中秋的团圆意识、重阳的生命礼赞——始终是民族文化的精神锚点。未来研究可进一步关注两方面:一是节日习俗的跨文化比较,如中日韩中秋文化的异同;二是数字化时代如何通过虚拟现实等技术增强文化沉浸感。正如费孝通所言“各美其美,美美与共”,在守护文化根脉的同时拥抱创新,或许正是传统节日永葆生机的密钥。