月圆人长忆,古今共此情

中秋节,承载着中华民族数千年的情感与智慧,从上古的祭月仪式到现代的团圆庆典,其文化内涵始终以“月圆人圆”为核心。如今,这一传统节日在传承中不断焕发新意,创意主题名称的涌现,既是对历史的致敬,也是对未来的期许。本文将从中秋节的起源与演变、文化符号的现代转化、主题创意设计的维度等角度,探讨传统与现代如何在中秋之夜交融共生。

一、溯源:月神崇拜与农耕文明

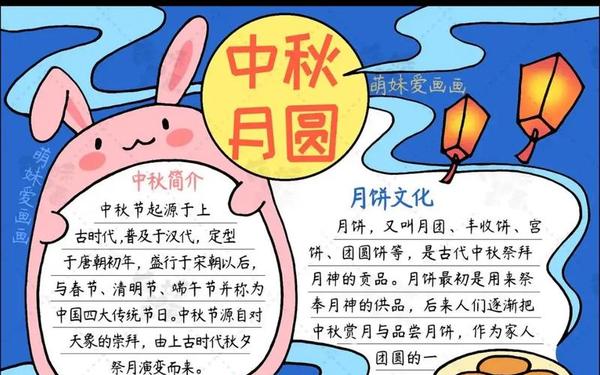

中秋节的起源可追溯至上古时代的秋夕祭月仪式。古人基于对天象的崇拜,将农历八月十五的满月视为丰收与团圆的象征。《周礼》中记载的“中秋夜迎寒”与“秋分夕月”,揭示了周代帝王祭月的礼制传统。彼时,农业社会通过祭月祈求风调雨顺,答谢神祇护佑,形成了“春祈秋报”的习俗——春耕时祈愿,秋收时答谢,而中秋恰逢秋粮丰收,自然成为庆典的核心节点。

至唐代,中秋节从官方祭祀演变为民间节日。唐代诗人欧阳詹在《玩月》序中写道:“秋之于时,后夏先冬;八月于秋,季始孟终。十五于夜,又月之中。”这一描述不仅解释了“中秋”之名的由来,更反映了唐代社会对自然节律的哲学思考。宋代以后,中秋与神话传说深度融合,嫦娥奔月、吴刚伐桂等故事赋予节日浪漫色彩,而月饼作为祭品与食品的双重身份,逐渐成为团圆的象征。

二、嬗变:符号解构与文化创新

传统中秋符号在现代语境中被重新诠释。以“月亮”为例,其意象从神性崇拜转向情感联结。古时“祭月”强调天人沟通,而今日“赏月”更注重家庭团聚。如主题名称“月映千年”以时空交叠的视角,将月亮视为跨越古今的文化见证者;“月光变奏曲”则用音乐隐喻月色的流动之美,赋予静态符号动态生命力。

月饼的演变同样体现文化创新。传统广式、苏式月饼以“酥皮五仁”承载历史记忆,而现代冰皮月饼、低糖月饼则回应健康需求。主题“妙味伴月来”巧妙结合美食与意境,既保留“祭月”仪式感,又融入当代生活美学。文创产品如“玉兔望月”礼盒,将神话角色设计为卡通形象,通过反差萌态吸引年轻群体,使传统文化焕发新趣。

三、创意:主题设计的多元维度

1. 时空叙事:传统与科技的对话

“我在唐朝过中秋”通过沉浸式场景还原,让参与者身着汉服体验投壶、猜灯谜等古俗;而“AR月宫探险”利用增强现实技术,使嫦娥、玉兔以虚拟形象与观众互动。此类主题通过时空折叠,既满足怀旧情结,又创造科技奇观,形成“古今交响”的文化体验。

2. 地域特色:民俗的在地化表达

福建“中秋博饼”活动以骰子游戏为核心,衍生出“状元及第”等主题名称,将科举文化与节庆娱乐结合;广西“打秋千”习俗则演变为“田园明月夜”亲子活动,以农耕体验传递丰收喜悦。地域性主题设计既彰显文化多样性,又为传统注入鲜活生命力。

3. 情感共鸣:从家国到个体的叙事转向

“月是故乡明”直击游子乡愁,而“异乡明月计划”通过线上社群组织异地同步赏月,用数字技术消弭地理隔阂。现代主题更关注个体情感,如“相思渐浓处,又是中秋时”以私语化表达,将宏大叙事转化为细腻的情感共鸣。

四、展望:文化传承的路径探索

未来中秋文化的创新需兼顾传统内核与现代表达。学者史传统指出:“传承不是复刻,而是在理解基础上的创造性转化。” 例如,“元宇宙赏月”可构建虚拟文化空间,让全球华人共享同一轮明月;非遗技艺与潮流艺术结合,如将剪纸月兔图案应用于潮牌设计,能扩大文化辐射力。

建议从三方面深化研究:一是挖掘地方性知识,如少数民族中秋习俗的当代价值;二是探索跨媒介叙事,开发互动影视、游戏等新型文化产品;三是构建评估体系,衡量创意主题的文化认同度与社会影响力,避免符号滥用导致的文化空心化。

中秋节如同一面文化棱镜,折射出中华民族对团圆、自然与历史的永恒追求。从“秋夕祭月”到“数字团圆”,从“玉兔捣药”到“元宇宙赏月”,变的是形式,不变的是对和谐美满的向往。当“月满人情厚,举杯月更浓”的主题照亮万家灯火,我们看到的不仅是一个节日的演变,更是一部文明如何在坚守中创新、在对话中永续的启示录。