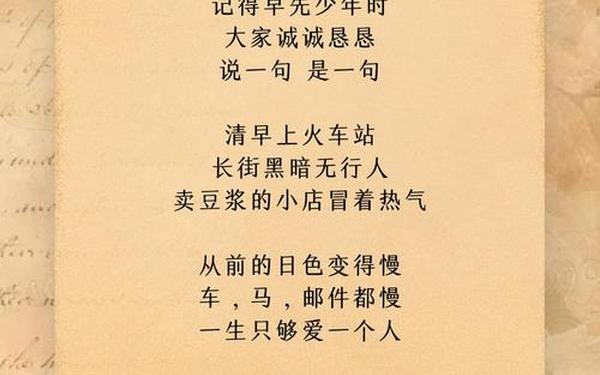

在当代诗歌的星河中,木心的《从前慢》如同一枚温润的琥珀,凝结着集体记忆的体温与时代裂变的震颤。从2015年刘欢的春晚吟唱到社交媒体中的反复转译,这首仅有四节的小诗跨越了文学的边界,成为都市人对抗异化的精神图腾。它既是对工业文明加速度的温柔抵抗,也是对人类情感本真的深情凝望,更是一场关于存在本质的哲学思辨。当我们在算法推送的碎片中重新凝视这首诗,会发现其文本褶皱中暗藏的不仅是怀旧情愫,更是一个知识分子在文化断裂带上的精神突围。

漂泊者的精神原乡

木心的创作轨迹本身就是一首流动的史诗。从乌镇青石巷到纽约地铁站,这位82岁才被大陆读者熟知的诗人,用半个世纪的离散经验编织着永恒的乡愁。《从前慢》诞生于1982年的纽约,此时的木心历经文革囚禁、故土流离,却在异国用汉语重构记忆中的江南图景。诗中“清早上火车站”的黑暗长街,既是嘉兴老站的时空切片,也是存在主义式的精神站台——那些冒着热气的豆浆铺子,恰似卡夫卡笔下的城堡,成为游子寻找归属的隐喻符号。

这种双重地理学视角下的创作,使得诗歌呈现出独特的张力结构。据木心纪念馆资料显示,他在狱中曾用写坦白书的纸页创作65万字手稿,这种在禁锢中书写自由的悖论,在《从前慢》中转化为“钥匙精美有样子”的意象救赎。评论家夏烈指出,木心的文字始终保持着“五四文人的腔调”,却在纽约的多元文化碰撞中淬炼出普世性的情感共鸣。这种跨文化的文本生成机制,让江南水乡的日常场景升华为人类共同的精神栖居地。

时空折叠的意象诗学

全诗86字构建的微观宇宙里,木心施展着意象蒙太奇的魔法。“长街黑暗无行人”与“卖豆浆的小店冒着热气”形成明暗对冲的视觉张力,如同中国水墨画的留白艺术,在静止中孕育动态的生命力。这种“冷记忆”与“热存在”的辩证,在第三段达到美学巅峰:“车、马、邮件”的物象罗列,通过“慢”的重复咏叹,将物理时间转化为心理时长,使得“一生只够爱一个人”不再是线性叙事,而是螺旋上升的情感拓扑结构。

诗人特意选用“锁”作为终极意象,其精妙处在于物质载体与精神契约的互文。当代锁具强调防盗功能,而诗中“钥匙精美有样子”的锁,实则是前现代社会的人际密码。学者王瑛认为,这种“锁了人家就懂”的默契,构建了无须言语的信任共同体,与数字时代的算法监控形成尖锐对照。这种意象的嬗变轨迹,恰似本雅明笔下的灵光消逝,记录着从手工文明到机械复制的文化断裂。

白描语言中的现代性批判

木心擅用减法美学,将繁复的哲思藏于素朴的白描之下。“说一句是一句”的诚恳,不仅是道德判断,更是语言本体论的宣言——在符号泛滥的后真相时代,这种言语与存在的高度统一,构成了对语言异化的温柔抵抗。诗中反复出现的“慢”字,在当代传播学视阈下具有双重解构意义:既是媒介技术批判(邮件VS微信),也是情感深度的价值重估(快餐爱情VS终身守候)。

这种简练中的丰盈,在末节达到形而上高度。“日色变得慢”的时间感知,暗合柏格森的绵延理论,将物理时间体验转化为生命意识的流动。存在主义研究者发现,诗中“黑暗长街”与“精美钥匙”构成存在困境与超越路径的隐喻系统,与加缪《西西弗斯神话》中的荒诞救赎形成跨时空对话。木心用最中国的意象,回应着最普世的现代性焦虑。

文化乡愁的当代转译

在消费主义解构一切深度的今天,《从前慢》的传播奇迹恰似本雅明所说的“灵光再现”。社交媒体将其简化为“慢生活”口号时,木心故居的参观者却在手稿前驻足沉思——这种大众接受与精英解读的张力,揭示着传统文化现代转型的复杂路径。当“一生只够爱一个人”成为婚礼誓词,我们更应警惕浪漫化怀旧对历史暴力的遮蔽,毕竟诗人的“慢”源自政治运动的创伤记忆。

未来的研究或许可以沿着三个维度展开:在文本细读层面,需关注木心其他作品中“慢美学”的变奏轨迹;在文化传播领域,可量化分析诗歌在不同代际、地域的接受差异;比较文学视阈下,将其置于陶渊明、梭罗的自然哲学谱系中,考察东方智慧对全球现代性危机的回应可能。这些探索将有助于激活古典诗学的当代能量,为人类精神困境提供新的解码路径。

在时光的褶皱里,《从前慢》始终保持着未完成的对话姿态。它不仅是怀旧的情绪容器,更是重构现代性经验的诗学实验室。当数字洪流席卷一切确定性的今天,木心用文字的锁钥为我们打开了一扇救赎之门——那里存放着语言的诚恳、时间的尊严,以及超越物质主义的精神原乡。这或许就是诗歌最本质的力量:在解构中重建,在回望中前行,让每个匆忙的现代人都能在词语的镜像中照见失落的本真。