当一轮明月高悬天际,银辉遍洒人间,街头巷尾便飘荡起桂花的芬芳与月饼的香甜。这个以月圆为标志的节日,承载着中华民族数千年的农耕智慧与情感寄托,从上古祭月仪式演变为团圆盛宴,从宫廷礼制沉淀为市井烟火。它不仅记录着先民对自然的敬畏,更在月饼的酥皮与莲蓉之间,编织出跨越时空的文化密码。

月神崇拜与农耕文明

中秋节的起源可追溯至周代帝王“春祈秋报”的祭祀体系,《周礼》中“中秋夜迎寒”的记载印证着其与农业周期的深度绑定。古人观察到秋分时节昼夜均分、阴阳平衡,将八月十五定为祭月吉日,通过供奉新收作物祈求来年丰收。这种“春播夏长,秋收冬藏”的时序观念,在东汉张衡《灵宪》对月相的科学解释中更显精妙——月光的盈亏源自太阳照射角度的变化,而中秋满月恰是地球正对阳光反射面的完美时刻。

随着唐宋时期天文历法的进步,祭月活动逐渐褪去神秘色彩,演变为文人墨客把酒问月的雅集。李白“举杯邀明月”的洒脱,苏轼“千里共婵娟”的哲思,将自然现象升华为精神意象。值得注意的是,科举制度与中秋的时空重叠赋予节日新的内涵,秋闱放榜时正值桂子飘香,士子们望月抒怀中既有个体命运的期许,也暗含“蟾宫折桂”的集体隐喻。

南北风俗的地理叙事

在福建浦城,中秋夜女子踏桥求寿的习俗延续着月神信仰的原始形态,建宁居民悬挂彩灯祈子的仪式则揭示着生殖崇拜的遗存。而广东潮汕“男不圆月,女不祭灶”的禁忌,将性别分工嵌入节日仪轨,妇女们摆出的芋头祭品既是对“胡人统治”的历史记忆,也承载着辟邪纳吉的民间智慧。

江南地区的中秋更具诗意品格,南京人“走月”时衣裙沾露,苏州园林中莼菜鲈鱼的清香与评弹丝竹相和。与之形成对比的是北方的质朴豪迈,山西农家以二尺见方的“团圆饼”彰显宗族凝聚力,山东即墨“麦箭”面食的粗犷造型透露着黄河文明的浑厚底蕴。这些差异化的风俗拼图,共同构建起中华文化的多元景观。

舌尖上的文化符号

月饼作为中秋核心意象,其演变堪称微观文明史。南宋《梦粱录》记载的“菱花饼”仅是面点雏形,至明清时期,模印工艺使月饼成为移动的版画艺术——广式莲蓉的绵密诉说着岭南物产丰饶,苏式鲜肉的咸鲜折射出运河商贸繁荣,而云南云腿月饼则将马帮文化凝练于油酥之间。现代食品工业更催生抹茶流心、冰激凌月饼等新物种,在传统与创新的张力中延续文化生命力。

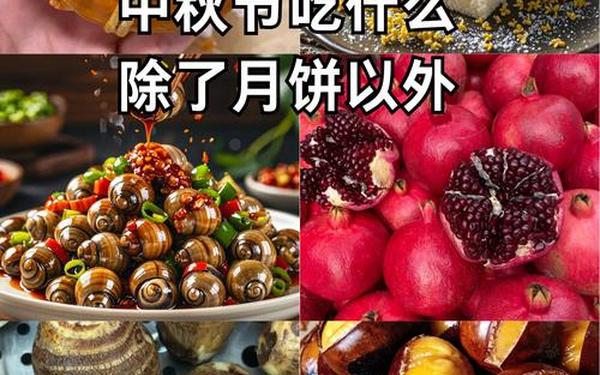

地域食材的选择往往暗藏玄机:江南选用“八月桂花鸭”,因禽肉肥美契合秋补需求;潮汕啖食田螺,既取“明目”食疗功效,又以螺壳旋纹象征生生不息;陕西必食西瓜,剖开时的鲜红瓤肉恰似圆月,籽粒繁多寓意人丁兴旺。这些饮食密码中,包含着中国人对自然规律的深刻理解与顺势而为的生活哲学。

仪式重构与当代价值

在城市化进程中,中秋习俗经历着创造性转化。年轻群体将电子灯笼与汉服游园结合,短视频平台上的“云赏月”打破地理隔阂,非遗工坊的月饼模具雕刻体验让传统文化触手可及。研究发现,这些创新并未消解节日内核,反而通过增强参与感强化了文化认同。跨国公司在中秋礼盒设计中融入本土元素,这种文化混搭既带来商业机遇,也引发传统符号语义流变的思考。

面对全球化冲击,中秋文化的传播显现出独特韧性。海外唐人街的拜月仪式成为文化地标,日本、韩国等国的“十五夜”习俗形成参照对话。人类学家指出,月饼作为“可食用的乡愁”,在跨国移民群体中承担着情感黏合剂的功能,其圆形制式与分享特性,恰好契合现代社会对共同体意识的追寻。

当都市人在阳台上布置微型祭台,当宇航员从空间站拍摄中秋地球,这个古老节日正在完成从农耕时序到情感共同体的意义升华。它提醒着我们,在科技狂飙的时代仍需保持对自然的敬畏,在个体化浪潮中更要珍视联结的价值。未来的中秋节或许会出现太空月饼、虚拟现实祭月等新形态,但只要人们对团圆的渴望不变,对美好的追求不息,这份穿越千年的文化基因必将焕发新的生机。