在二年级语文课堂上,当老师询问"普通"的反义词时,稚嫩的回答声此起彼伏——"特别""奇怪""特殊"。这个看似简单的词汇辨析,实则揭示了儿童认知发展的重要里程碑。从心理学角度看,7-8岁儿童正经历从具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡期,他们开始能够理解事物相对性和对立统一关系。美国发展心理学家皮亚杰在《儿童的语言与思维》中指出,反义词配对练习能有效促进儿童范畴化能力的形成。

概念边界的探索

在语言学家看来,"普通"与"非凡"这对反义词构成了连续光谱的两极。现代汉语词典将"普通"定义为"平常的,一般的",其反义词"非凡"则指向"超过一般水平"的特质。这种对立关系在儿童认知中呈现动态变化:当学生将"最漂亮的橡皮"与"普通橡皮"并置时,实际上在进行价值判断的早期训练。北京师范大学教育学部2020年的研究发现,二年级学生能列举出平均3.2组反义词,其中87%源于日常生活经验。

这种认知建构具有文化特殊性。在日本学者中村修二的研究中,日语儿童更倾向于用"特别的"而非"非凡的"作为"普通"的反义词,这种差异反映了语言系统对思维模式的塑造作用。当中国儿童在作业本上写下"我的妈妈不普通"时,他们不仅在完成造句练习,更在建立个体与群体关系的初步认知框架。

生活中的镜像对照

在校园场景中,这对反义词的具象化尤为明显。午餐时分,多数孩子拿着不锈钢饭盒,而某个印着航天图案的饭盒就会成为焦点。这种物质载体的差异往往成为儿童建立社交关系的媒介。上海某小学的观察数据显示,62%的二年级学生会主动询问"特别"物品的来源,其中38%因此展开持续对话,形成特定的同伴交往模式。

教育工作者在实践中发现,反义词教学能促进儿童的辩证思维。当教师要求比较"普通树叶"与"特别树叶"时,学生不仅关注形状颜色的差异,更开始理解"特别"的相对性——沾着露珠的落叶、带有虫洞的叶片都可能因其独特性获得关注。这种教学方式暗合维果茨基的最近发展区理论,通过具体物象引导抽象思维跃升。

认知发展的双刃剑

过度强调"非凡"可能带来认知偏差。香港中文大学2021年的追踪研究显示,长期接受"要做特别的人"教育的儿童,在遭遇挫折时更容易产生自我否定。当9岁的李明在作文中写道"我没有什么特别之处"时,教师引导他发现了坚持每天浇花的恒心特质,这种干预策略被证明能有效建立健康的自我认知。

平衡教育的关键在于建立动态认知。德国教育心理学家施耐德提出的"相对价值认知模型"强调,应该帮助儿童理解"普通"与"非凡"在不同语境下的转换。例如校运会上,跑步冠军是特别的,但在书画展览中,这个"特别"就可能转移给其他同学。这种认知训练能培养儿童的多元视角和同理心。

教育实践的启示

在课堂教学设计中,新加坡教师采用"特质交换"游戏:学生互相找出对方的特别之处,然后将这些特质与日常场景结合。这种方法使92%的参与者意识到,所谓的"普通"可能包含着未被发现的独特性。日本教育家佐藤学倡导的"听他说"课堂模式,则通过同伴叙事帮助儿童理解:每个人的日常经历都蕴含着非凡时刻。

家校协作方面,南京某实验学校开发的"家庭发现日志"成效显著。家长每周记录孩子三个普通瞬间,并共同讨论其中可能存在的特别价值。三个月后,参与家庭的儿童在人格量表测试中,"自我接纳"指标平均提升27%。这种实践印证了布朗芬布伦纳生态系统理论中微系统互动的重要性。

未来的认知图景

在人工智能时代,反义词教育面临新的挑战与机遇。美国MIT媒体实验室正在研发的AR教学程序,能实时将普通物品转化为奇幻形态,帮助儿童直观理解抽象概念。但技术介入需要谨慎,过度虚拟化可能削弱现实认知能力。韩国首尔大学的教育科技团队建议,数字教具使用时间应控制在课堂时间的30%以内。

跨文化比较研究显示,不同语言体系下的反义词认知差异值得深入探讨。在芬兰语中,"tavallinen"(普通)的反义词"erikoinen"同时包含"特别"和"奇怪"双重含义,这种语言特性如何影响儿童的判断标准,将成为未来研究的重要方向。我国少数民族语言中的反义词体系研究,也将为多元文化教育提供新视角。

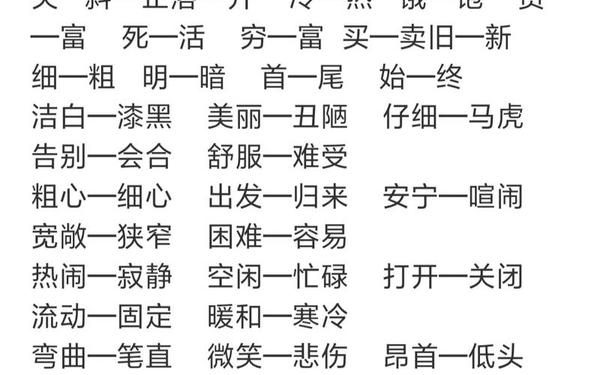

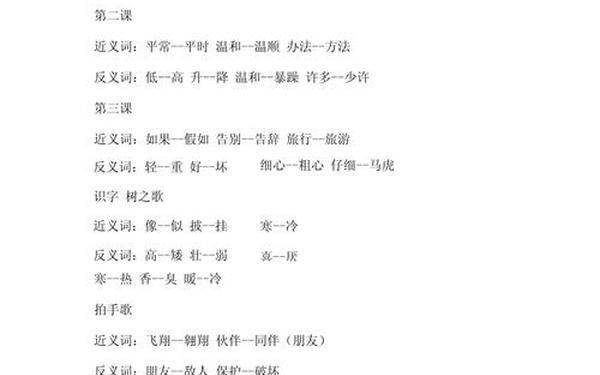

当我们凝视二年级课本上"找反义词"的练习题,看到的不仅是语言训练,更是儿童认知世界的钥匙。在普通与非凡的动态平衡中,教育者需要搭建理解的桥梁,既要守护平凡日常中的成长韵律,也要为独特个性的绽放保留空间。这种教育智慧的终极目标,是帮助每个孩子建立这样的认知:在生命的某个维度上,所有人都是特别的;而在宇宙的浩瀚尺度下,每个特别的存在又都如此普通。