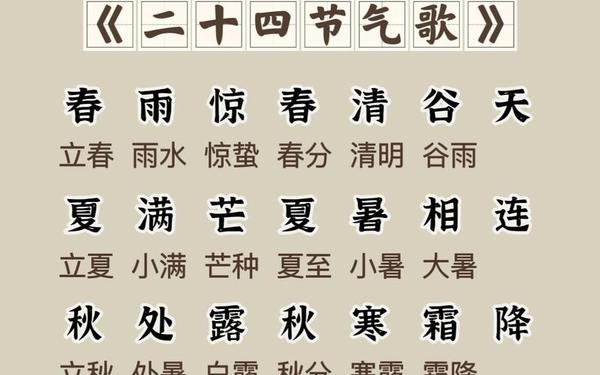

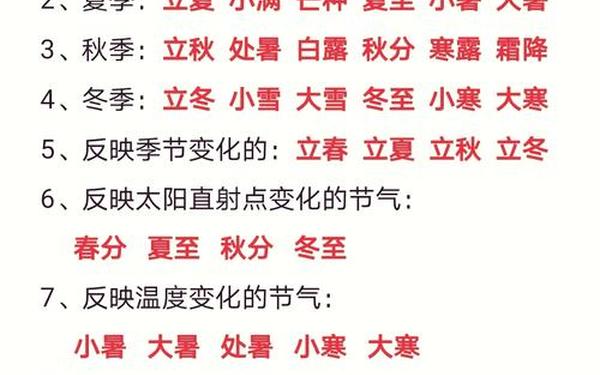

当"春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连"的韵律在华夏大地传唱千年,这不仅是一首节气歌谣,更是中华民族与自然对话的密码。二十四节气作为农耕文明的活态遗产,以精妙的四句七言将365天的物候变化浓缩成朗朗上口的节奏,既蕴含着先民观察日月星辰的智慧,也承载着"道法自然"的哲学思考。从《淮南子》确立节气体系到2016年入选人类非遗名录,这份时间智慧始终在指导农事、调节生活、传承文化中焕发着生命力。

二、天文历法与农事实践的共振

节气体系源于黄河流域先民对太阳周年运动的观测,通过圭表测影确定"二分二至",再细分为二十四等份,每15度对应一个节气。这种将黄道坐标系量化为生产指南的创举,使"清明下种,谷雨插秧"的农谚成为可能。在江西婺源的田野调查显示,当地至今保留着"芒种前三天割麦,后三天插秧"的传统,与节气歌中"芒种开了铲"的记载高度吻合。

而"处暑动刀镰"的指令,在华北平原具象为小麦收割的时间表。中国农业科学院的研究表明,遵循节气安排的播种期可使水稻增产8%-12%,这种将天文数据转化为生产节律的智慧,让二十四节气成为连接宇宙秩序与人世活动的桥梁。

三、文学形态与文化记忆的共生

从《诗经》的"七月流火"到汉代《四民月令》,节气文化始终以诗性语言传承。现存的三十余种节气歌版本中,"春雨惊春清谷天"因其平仄相谐、对仗工整成为传播最广的版本。这种七言四句的结构暗合《周易》"四象生八卦"的哲学思维,每季六个节气又对应着"六爻"之变,形成独特的文化编码系统。

在江南地区,"清明风筝放断线"的童谣演变为踏春习俗,而华北的"冬至饺子夏至面"则形成味觉记忆。北京师范大学非遗研究中心发现,节气歌中的物候意象激活了集体记忆,如"白露燕归"对应着候鸟迁徙的生物钟,"霜降芦花"则成为文人画中的经典母题。

四、现代社会的传承与创新

面对气候变迁与城市化挑战,节气文化正经历创造性转化。四川成都开展的"节气厨房"项目,将"小满苦菜秀"转化为养生食谱;浙江推出的"数字节气地图",通过卫星遥感实现农事精准管理。这些创新实践验证了清华大学彭林教授的观点:"节气不是博物馆里的青铜器,而是可以编程的活态基因"。

教育领域的探索更具启发性,深圳某小学开发的"节气手势舞",通过"立春花开""大雪折竹"等肢体语言,使抽象概念具象化。这种多模态传承方式,让00后学生群体对节气的认知度提升47%,印证了联合国教科文组织强调的"非遗活态传承"理念。

五、全球视野下的时间文明对话

当二十四节气与玛雅太阳历、伊朗诺鲁孜节相遇,人类对时间的认知展现出惊人的相似性。日内瓦大学比较文化研究显示,不同文明都将至日、分日作为历法基点,但唯有中国发展出精细的二十四等分体系。这种差异恰恰彰显中华文明"致广大而尽精微"的特质,为应对气候变化提供了历史参照。

在肯尼亚的农业合作项目中,中国专家将节气体系与当地物候结合,开发出"东非二十四节气"。这种文化适应性改造,使玉米种植成活率提高22%,证实了中国智慧解决现代问题的可能性。

站在智能时代的门槛回望,二十四节气歌不仅是农耕文明的纪念碑,更是未来可持续发展的启示录。它提醒我们,在追逐效率的现代社会中,仍需保持对自然节律的敬畏。未来的研究可深入探索节气体系与生态文明的契合点,比如建立"节气—碳汇"模型,或开发基于物候大数据的智能农事系统。让流传千年的顺口溜,继续谱写人与自然和谐共生的新乐章。