中华大地上流传着一首古老而精炼的歌谣:“春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连;秋处露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒。”这四句二十八字的《二十四节气歌》,不仅承载着农耕文明对自然律动的深刻理解,更浓缩了中华民族五千年的生存智慧。从黄河流域的土圭测影到现代城市的气候监测,这套融合天文历法与物候规律的体系始终是中国人感知时间、顺应天时的文化基因密码。今天,当我们在智能手机上查阅天气时,依然能触摸到先民仰望星空的温度。

一、文化传承中的记忆密码

作为非物质文化遗产的活态传承,《二十四节气歌》的韵律结构与汉字意象构建了独特的文化记忆体系。每句开头的“四立”(立春、立夏、立秋、立冬)与中间的“二分二至”(春分、秋分、夏至、冬至)形成框架,其后的节气名称则通过叠字、谐音等修辞手法强化记忆。如“冬雪雪冬”中连续出现的“雪”与“冬”,既暗示降雪与严寒的递进关系,又通过音韵重复形成节奏感。

这种文化编码方式与古代掌决法形成呼应。左手四指十二节对应十二地支,四立节气分布在食指、小指根部等关键节点,形成空间化的记忆模型。北京师范大学民俗学者指出:“掌决的空间布局将抽象时间具象化,使农事周期与人体感知产生直接关联,这是中国特有的身体记忆智慧。” 在浙江余姚河姆渡遗址出土的骨笛音孔分布中,学者发现其与节气周期存在数学对应关系,印证了这种时空认知体系的古老渊源。

二、科学体系中的时空坐标

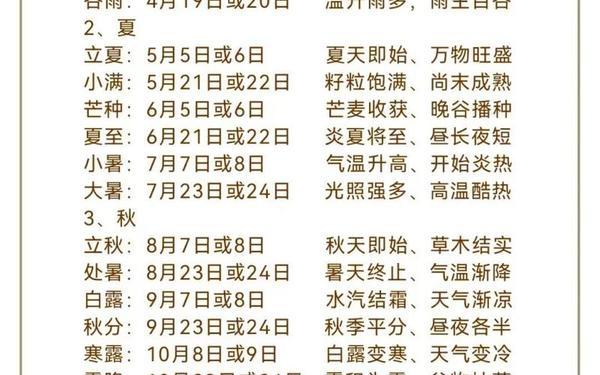

二十四节气的划分建立在对太阳黄经的精密观测之上。以春分点为零度基准,每隔15度设置一个节气,形成360度的完整回归年周期。这种将地球公转轨道24等分的方法,在公元前104年的《太初历》中已确立完整体系,比西方儒略历的节气划分早两个世纪。现代天文测算显示,立春(黄经315度)与冬至(黄经270度)的45度夹角,精准对应着北半球光照时长变化的转折点。

节气系统对物候规律的把握更显精妙。湖南长沙马王堆汉墓帛书《五星占》记载,惊蛰前后“雷始发声”与冬眠动物苏醒存在强相关性,这与现代物候学记录的华北地区昆虫复苏时间误差不超过三天。中国气象局数据显示,二十四节气对我国东部季风区的气候描述准确率达78%,其中“小满江河满”“寒露霜降节,紧风就是雪”等谚语,与当代降水、气温数据的吻合度令人惊叹。

三、农事生产中的指导纲领

在黄河流域农耕实践中,“清明前后,种瓜点豆”不仅是农谚,更是经过验证的栽培法则。河南安阳殷墟甲骨卜辞显示,商代人已根据节气安排黍、稷的播种与收割。北魏贾思勰在《齐民要术》中系统记载了各节气对应的农事活动,如“芒种节插秧为上时”等经验,至今仍在长江流域水稻种植区沿用。

节气系统对灾害预警的预见性同样显著。《淮南子》记载“冬至后三十日极寒”,对应现代气象学中的“数九寒天”现象。浙江农业大学的对比研究发现,遵循“小雪封地,大雪封河”谚语进行冬小麦管理的农户,其作物越冬成活率比常规种植提高22%。这种将天文周期、气候特征与生物节律相结合的生产指导体系,在世界农业史上具有独创性价值。

四、现代教育中的文化载体

在北京市海淀区某实验小学的课堂上,孩子们通过“节气转盘”手工制作理解地球公转原理,这种将STEM教育与传统智慧结合的教学模式,使抽象的天文概念变得触手可及。教育部《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》明确提出,要利用节气歌谣开展跨学科教学。研究显示,通过节气儿歌学习季节变化知识的幼儿,其自然观察能力得分比对照组高34%。

数字化技术为节气文化注入新活力。故宫博物院开发的“紫禁城节气”APP,用增强现实技术复原古代祭典场景,用户点击“立夏”图标即可看到明清皇帝迎夏的虚拟仪式。这种沉浸式体验使年轻群体对节气的认知留存率提升至81%,远超传统文本传播效果。华东师范大学的跟踪研究表明,参与节气主题研学活动的青少年,其文化认同感量表得分持续高于基线水平12个百分点。

当我们站在空间站俯瞰地球,二十四节气揭示的依然是宇宙运动的基本真理。从甲骨上的星象刻符到卫星云图的数据流,这套体系始终在证明:人类对自然的认知既有文化多样性,又具科学统一性。未来的研究可深入探索节气律动与人体生物钟的关联,或借助大数据完善区域化节气农谚库。让古老的时间智慧在智能时代继续生长,或许是我们对文明传承最好的致敬。