一、法律规避的界定与构成要件

法律规避(Evasion of Law)指涉外民事关系的当事人通过人为制造或改变连结点(如国籍、住所、行为地等),避开本应适用的强制性法律规定,使对己有利的法律得以适用的行为。其构成要件包括:

1. 主观故意性:当事人具有规避法律的直接意图(如鲍富莱蒙王妃为离婚加入德国国籍)。

2. 对象特定性:被规避的法律必须是依冲突规范本应适用的强制性或禁止性规范(如法国禁止离婚的实体法)。

3. 手段非法性:通过改变连结点实现规避,如虚构住所、变更国籍等(王妃通过归化德国规避法国法)。

4. 结果有效性:当事人成功适用了对其有利的法律(德国法允许离婚并再婚)。

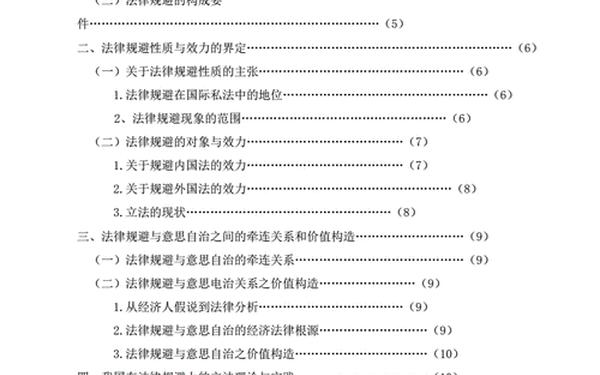

二、法律规避的效力争议与理论分歧

1. 效力认定学说

无效说:以“欺诈使一切归于无效”原则否定规避行为效力(法国法院在鲍富莱蒙案中直接否定离婚判决)。

有效说:主张当事人利用冲突规范属于合法选择权,不应干预(如部分学者认为规避行为是法律选择的自然结果)。

区分说:仅否定规避内国法的行为,对外国法则视具体内容而定(如规避外国法中违背人道的法律可能无效)。

2. 法律规避与公共秩序保留的关系

独立性争议:部分学者认为法律规避是公共秩序保留的特殊形态,二者均以维护内国法权威为目标;反对者则认为法律规避关注“欺诈行为”,而公共秩序保留强调“结果危害”。

实践融合:在鲍富莱蒙案中,法国法院以规避行为损害公共秩序为由否定其效力,体现了两者的交叉性。

三、法律规避的典型案例分析

1. 鲍富莱蒙案(1878年)

案情:法国王妃通过归化德国国籍规避法国禁止离婚的法律,再婚后被法国法院判定离婚与再婚无效。

争议焦点:连结点变更的合法性、规避行为的效力边界。

法理启示:法院以“欺诈规避”为由否定效力,确立了法律规避制度在司法实践中的基础地位。

2. 中国司法实践

司法解释:根据《涉外民事关系法律适用法司法解释(一)》第11条,规避中国强制性规定的行为无效,但对外国法未明确规定。

争议案例:如当事人通过虚构合同签订地规避中国外汇管制法规,法院通常直接适用中国法。

四、中国法律规避制度的立法现状与完善建议

1. 现行规定与不足

立法空白:中国《涉外民事关系法律适用法》未明文规定法律规避制度,仅司法解释有限提及。

效力范围局限:仅针对规避中国法的行为,对外国法规避缺乏指引,易导致法律冲突。

2. 完善路径

明确适用范围:区分规避内国法与外国法的效力,借鉴欧盟《罗马条例》对强制性规范的分类。

引入“直接适用的法”:强化对公共政策及强制性规范的保护,减少规避空间(如《民法典》第10条对习惯法的限制)。

国际合作:推动国际私法统一化,减少法律冲突(如海牙国际私法会议对连结点标准化的努力)。

五、研究趋势与未来展望

1. 全球化背景下的挑战:跨国经济活动增多导致规避行为复杂化,需结合数字经济(如虚拟连结点)调整规则。

2. 实体法与冲突法的平衡:通过统一实体法(如CISG)减少法律选择冲突,削弱规避动机。

3. 司法智能化辅助:利用大数据识别规避行为模式,提升裁判一致性。

参考文献(示例)

1. 鲍富莱蒙案判决分析

2. 孙建,《国际私法中的法律规避问题研究》

3. 《涉外民事关系法律适用法司法解释(一)》第11条

4. 欧盟《罗马条例》对强制性规范的规定

以上内容可结合具体研究方向深化,例如以“数字经济中的虚拟连结点规避”为切入点,或对比大陆法系与英美法系的司法实践差异。