劳动与团圆,是中华文明中永恒的主题。五一劳动节的祝福语多围绕奋斗与收获展开,如“春风喜迎劳动节,舒展眉头度五一”,既传递节日的欢愉,又暗含对劳动价值的肯定;而中秋节的佳句则常以圆月为意象,如“但愿人长久,千里共婵娟”,将思念与自然景象交融,体现天人合一的哲学观。这两个节日的语言表达,既承载着农耕文明的基因,又不断吸收现代社会的精神内核。

在劳动节的语境中,传统诗词与现代祝福形成互补。李白的“赧郎明月夜,歌曲动寒川”描绘了冶炼工人的辛劳,而当代的“劳有所获,心有所向”则以简洁的语言呼应了“一分耕耘,一分收获”的朴素真理。中秋的句子同样兼具古典与现代特色,既有张孝祥“洞庭青草,近中秋,更无一点风色”的山水意境,也有朋友圈文案“月是故乡明”的直白抒情。这种跨越时空的表达,展现了文化符号在传承中的生命力。

二、文化意蕴的多维呈现

劳动节的句子往往凸显集体主义精神。范仲淹“君看一叶舟,出没风波里”通过渔夫的形象,揭示了劳动者与自然抗争的坚韧;现代文案“致敬每一位平凡但可敬的劳动者”则从个体价值的角度,赋予劳动以尊严。这种从群体到个体的视角转变,反映出社会对劳动认知的深化。高尔基曾说“劳动是世界上一切欢乐的源泉”,这与李白笔下“炉火照天地”的冶炼场景形成跨越东西方的精神共鸣。

中秋佳句的文化厚度则体现在家国同构的隐喻中。白居易“西北望乡何处是,东南见月几回圆”将个人漂泊与国土疆域相连,辛弃疾“忆对中秋丹桂丛,花在杯中,月在杯中”则以物象叠加构建情感空间。现代诗人叶延滨在《趁着中秋天高云淡》中写道:“一行诗引入千家门廊”,将古典意象转化为文化共情的媒介。这些句子不仅是语言的艺术,更是民族集体记忆的载体。

三、审美特征的意象分野

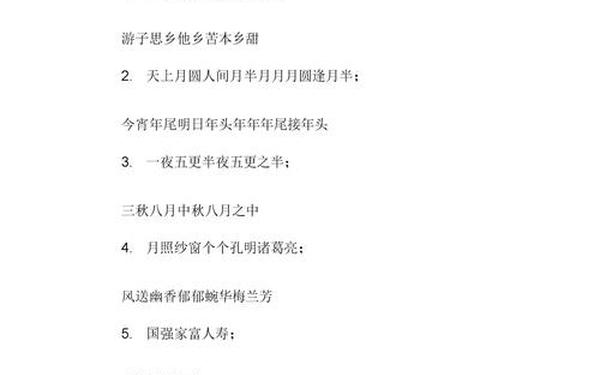

劳动节语言的动态美与中秋的静美形成鲜明对比。李绅“锄禾日当午”以强烈的视觉冲击展现劳动强度,现代祝福语“睡个懒觉,让微笑始终围绕”则用松弛感消解疲惫。反观中秋诗句,杜甫“满月飞明镜,归心折大刀”以兵器意象反衬思乡柔情,徐有贞“中秋月。月到中秋偏皎洁”则通过光线描写营造空灵氛围。一动一静之间,折射出两个节日不同的情感基调。

在修辞手法上,劳动节多用比喻强化力量感,如“劳动是财富之源”将抽象概念具象化;中秋节则善用通感打通感官界限,如“烟火村声远,林菁野气香”让听觉与嗅觉共舞。值得注意的是,现代中秋文案开始出现解构传统的表达,如“月亮慢慢变圆,事事慢慢如愿”,用口语化叙述消解古典凝重感,这种创新为传统节日注入了年轻活力。

总结与启示

通过对两个节日语言表达的分析,可见中华文化既保持着“劳动创造价值”的实践理性,又延续着“千里共婵娟”的诗性智慧。建议未来的节日文化传播可注重三个维度:一是挖掘地域特色语句,如江南渔歌与西北民谣的差异化表达;二是加强跨媒介转化,将诗句转化为视觉艺术或短视频文案;三是关注新生代创作,如网络流行语与传统诗词的融合实验。正如语言学家索绪尔所言,符号的意义在于系统关系,节日佳句的演变恰是观察文化生态的绝佳窗口。