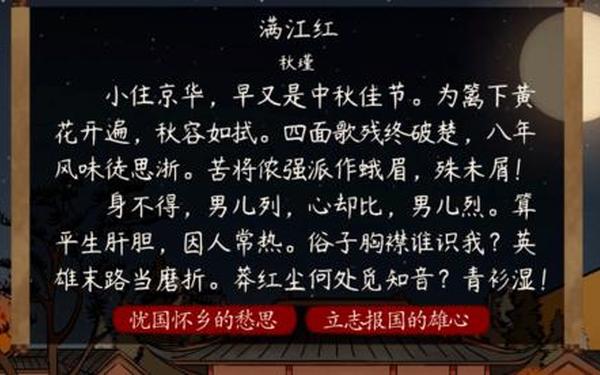

1903年的中秋,北京泰顺客栈的孤灯下,一位裹着小脚却心怀天下的女子提笔写下"身不得,男儿列;心却比,男儿烈"的慷慨词句。秋瑾的《满江红·小住京华》不仅是个人命运的宣言,更成为近代中国女性觉醒的时代强音。这首诞生于新旧文化激荡中的词作,通过"四面歌残终破楚"的典故映射民族危机,以"青衫湿"的白居易意象暗喻知音难觅,将个体生命体验与家国命运紧密交织,形成独特的革命诗学体系。

从语言层面看,词中"秋容如拭"的明净意象与"莽红尘"的苍茫图景形成强烈反差,既继承了李清照"人比黄花瘦"的婉约笔法,又突破闺阁局限,展现出"算平生肝胆,因人常热"的壮士襟怀。这种性别身份与精神气质的矛盾统一,使得翻译过程中必须兼顾文化意象的准确传达与情感张力的跨文化再现。正如许渊冲在翻译岳飞《满江红》时创造的"The River All Red"译法,秋瑾词作的英译同样需要解决文化特异性与诗意美感的平衡难题。

二、文化负载词的翻译困境

词中密集的典故与文化意象构成特殊的翻译挑战。"四面歌残终破楚"化用《史记·项羽本纪》的垓下之围,既暗喻列强环伺的民族危机,又象征词人突破封建家庭桎梏的决心。译者面临双重解码任务:既要揭示"破楚"的历史典故,又要传达"终破"蕴含的革命隐喻。罗郁正采用直译加注的方式处理为"Breaking through the Chu encirclement",虽保留原典形态,却可能造成英语读者理解断层;而许渊冲式的意译法则需在文化传真与诗意流畅间谨慎取舍。

青衫湿"的白居易典故更凸显文化缺省造成的阐释鸿沟。这个凝聚着中国传统文人贬谪情结的意象,在英语语境中可能简化为"tears wet my blue robe"的表层翻译,丢失"江州司马"的仕途失意内涵。译者是否添加注释,如何平衡诗行韵律与背景说明,成为影响译本接受度的关键。朱曼华在翻译李清照词时采用的"文化补偿"策略,或可为秋瑾词英译提供借鉴——通过意象重构实现情感共鸣,而非拘泥字面对应。

三、性别话语的跨文化转换

娥眉殊未屑"的性别宣言,在维多利亚时代晚期的英语世界中具有特殊的对话意义。当秋瑾以"心却比,男儿烈"颠覆传统女性形象时,正值西方第一波女权运动兴起。译者需要敏锐把握这种时代精神的共振,将"蛾眉"承载的性别压抑,转化为跨文化可理解的抗争话语。Julia Landau将"俗子胸襟谁识我"译为"Who in this vulgar world knows me",通过"vulgar world"的表述强化社会规训与个体觉醒的冲突,较之直译更能引发西方读者对性别压迫的共情。

词作中"英雄末路当磨折"的悲怆,与西方浪漫主义英雄叙事形成微妙呼应。拜伦式英雄的孤独气质与秋瑾的革命者形象在此产生跨时空对话,这要求译者在保持原作历史特殊性的寻找普世性的精神联结点。Antony Yu将"莽红尘"译为"this vast, dusty world",既保留东方宇宙观的苍茫感,又暗合济慈"尘世重负"的审美意象,展现出文化转译的创造性可能。

四、诗学传统的重构与新生

《满江红》词牌固有的豪放气质,在秋瑾笔下获得新的性别维度。翻译这种"刚柔并济"的文体特征,需要突破英语诗歌的常规表达。许渊冲翻译岳飞词时创造的"三顿步"节奏(如"Valiantly we’d cut off each head"),通过头韵与跨行连续营造征战气势,这种创译法对处理秋词中"八年风味徒思浙"的时空张力具有启发意义。译者可在保持词牌韵律特征的基础上,采用自由诗体拓展情感表达的维度。

对于"秋容如拭"这类融合视觉与触觉的通感修辞,跨语言再现更需要诗性智慧。Landau将其译为"autumn’s face wiped clean",通过拟人化手法激活自然意象,较之直译"autumn looks like being wiped"更富诗意灵动。这种创造性叛逆并非背离原作,而是通过语言再生实现美学对等,正如埃兹拉·庞德在翻译中国古诗时开创的意象派诗风。

五、翻译与文化记忆的再塑造

秋瑾词作的翻译史,本质上是革命精神与女性主义的跨文化传播史。早期汉学家侧重历史语境还原,如将"八年风味"注为"eight years of married life",突出其反封建婚姻的个人叙事;当代译者则更强调文本的现代性阐释,通过性别视角重构历史记忆。这种诠释重心的演变,反映出翻译活动参与文化记忆建构的动态过程。

在全球化语境下,秋瑾词作的翻译策略需要兼顾文化传真与当代价值阐释。如"何处觅知音"既可直译为"Where to find a friend",也可意译为"Seeking comrades in the mortal world",后者通过"comrade"的政治隐喻强化革命主题。这种选择性强调,实际上参与了国际话语场中的中国女性形象塑造,使翻译成为文化软实力建设的重要环节。

翻译作为文化对话的桥梁

秋瑾《满江红》的翻译实践,揭示出文学外译的多重维度:它既是语言符号的转换工程,更是文化记忆的迁移过程与价值体系的重构实践。在"信达雅"的传统标准之上,当代翻译需要建立更具阐释力的理论框架,既能解析"四面歌残"的历史互文,又能传达"心比男儿烈"的性别政治。未来研究可深入探讨三个方向:一是建立中国革命诗词的多模态翻译语料库;二是开展比较诗学视域下的译本批评;三是探索人工智能时代的人机协同翻译模式。唯有如此,才能让秋瑾的慷慨词章在世界文学版图中持续焕发新的生命力。