在文学创作中,人物是故事的灵魂,而精准的描写则是赋予灵魂以血肉的关键。鲁迅笔下“站着喝酒而穿长衫”的孔乙己,寥寥数语便勾勒出迂人的窘迫;沈从文用“眸子清明如水晶”描绘翠翠,瞬间让湘西少女的纯净跃然纸上。这些经典的人物描写片段,如同微雕艺术般以细节构建起立体的形象,让读者在字里行间窥见人物的命运轨迹与精神世界。本文将从多维视角剖析人物描写艺术的精妙之处。

一、形神兼备的外貌刻画

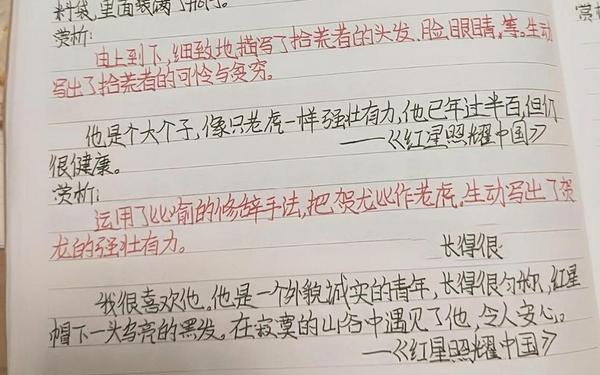

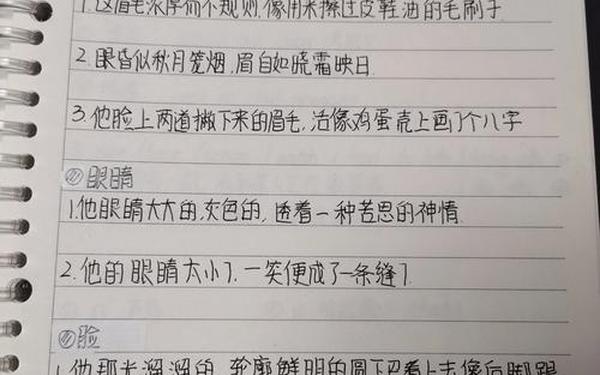

外貌描写是人物塑造的基石,但真正优秀的刻画绝非简单的五官堆砌。冯骥才在《留下长江的人》中写郑云峰“瘦健又轻爽,胳膊上的肌肉轮廓清楚”,通过“瘦健”“轮廓”等白描式词汇,将长江之子精干矫健的形象定格;而“面色黑红,牙齿皓白”的色彩对比,则暗含江风水浪的磨砺印记,使自然元素成为人物特质的外显符号。这种将外貌与生存环境相融合的笔法,在沈从文笔下亦得到印证,《边城》中翠翠“触目为青山绿水,故眸子清明如水晶”,将少女的纯净眼眸与湘西山水形成互文,让地理风貌成为人物气质的注脚。

现代作家迟子建在《哑巴和春天》中创造性地运用比喻:“裸露的青筋常让我联想到是几条蚯蚓横七竖八地匍匐”,不仅将生理特征具象化,更通过“蚯蚓”这个与土地紧密关联的意象,暗示人物与农耕文明的深层联系。这种超越表象的描写手法,使外貌成为解读人物命运的密码。正如文学评论家韦勒克所言:“优秀的外貌描写应当如X光片,既能显现骨骼轮廓,又能透神脉络。”

二、动态传神的言行描摹

人物的生命力往往在动态中迸发。老舍在《骆驼祥子》中写祥子“确乎有点像一棵树”,这个比喻不仅定格了车夫的健硕体格,更暗含其沉默坚韧的性格特质。当这个“树”的意象与“在烈日和暴雨下”拉车的动作结合时,静态比喻便转化为动态寓言,揭示出底层劳动者在命运碾压下的顽强。这种动静结合的描写智慧,在古典文学中早有典范,《红楼梦》写王熙凤“丹唇未启笑先闻”,未睹其人先闻其声的出场方式,使泼辣爽利的个性穿透纸背。

动作的连贯性同样是传神的关键。网页1中哥哥洗头时“东摸摸,西摸摸”的窘态,通过系列动词连缀出近视者的笨拙;而施轩赛跑时“双脚越迈越快,身子向前倾斜”的描写,则如电影慢镜头般分解运动过程,让读者仿佛亲眼见证冲刺的每个细节。这种动态捕捉能力,正如福楼拜教导莫泊桑时强调的:“要找到那唯一恰当的动词,就像用钉子把事物永久钉在墙上。”

三、多维交织的塑造网络

当代文学理论指出,人物塑造应是“立体的光谱折射”。白先勇在《台北人》中塑造尹雪艳时,既写她“一身白衣像观世音”的神秘外貌,又通过“徐壮图流连尹公馆”的行为轨迹,更以“任何沾惹她的人都难免厄运”的环境暗示,编织出命运女神般的象征网络。这种将外貌、行为、环境有机结合的写法,使人物成为时代命运的缩影,正如评论家夏志清所言:“尹雪艳的白衣既是个人标志,更是飘零时代的丧服。”

心理描写与环境烘托的共振同样重要。余华《活着》中福贵目睹亲人相继离世后的心理变化,与其所处的动荡时代形成镜像;《孤恋花》用“悲苦歌声”“凄凉笑容”等细节营造的压抑氛围,与娟娟被侮辱损害的遭遇构成残酷互文。这种多层次塑造法,验证了巴赫金“复调小说”理论中“人物与环境构成对话关系”的论断,使个体命运获得更深广的阐释空间。

四、修辞赋形的艺术升华

比喻与象征是人物升华为艺术典型的重要桥梁。罗曼·罗兰将贝多芬的乱发比作“梅杜斯头上的乱蛇”,这个源自希腊神话的喻体,既具象化音乐家的狂放外形,又暗喻其作品蕴含的狂暴力量。迟子建笔下“青筋如蚯蚓”的比喻,则通过土地生物的意象,将人物与农耕文明紧密勾连,使生理特征获得文化隐喻的深度。

通感手法的运用更能激活多重感官体验。网页47中“她的声音有着魔力,每当她歌唱,整个空气都仿佛被渲染上了色彩”,将听觉转化为视觉奇观;沈从文写翠翠“俨然如小兽物”,则在视觉形象中注入触觉的灵动感。这些修辞创造出的“联觉效应”,印证了纳博科夫“文学是感官的盛宴”的创作观,让人物形象突破文字局限,在读者意识中生长为多维立体的存在。

文学殿堂中的人物画廊,正是由无数精妙的描写片段构筑而成。从鲁迅笔下孔乙己破旧长衫下的窘迫,到白先勇塑造的尹雪艳白衣胜雪的神秘,每个经典形象都在证明:卓越的人物描写既是显微镜下的细胞观察,又是望远镜中的星空凝视。未来的文学创作者或许可以借助神经语言学等跨学科工具,进一步探索描写手法与读者心理认知的对应关系,让文字构建的人物获得更强烈的艺术感染力。正如普鲁斯特在《追忆似水年华》中展现的,当描写超越表象的摹写,便能成为打开记忆宫殿的钥匙,让虚构人物在读者心海中获得永恒的生命。