五年级下册《他___了》作为半命题作文训练,其核心在于引导学生通过具体事件展现人物情感变化。这种叙事结构要求学生在补全题目的必须构建起完整的情感逻辑链条。例如《他害怕了》中,作者通过弟弟打针时的"腿像面条似的抖动""脸色发白"等细节,将生理反应与心理恐惧形成互文,使"害怕"这一抽象情绪获得具象表达。这种写作范式既符合皮亚杰认知发展理论中"具体运算阶段"的思维特征,又暗合朱自清在《背影》中通过细节叠加塑造情感张力的经典手法。

在情感层次递进方面,《他勇敢了》通过三组对比场景实现人物蜕变:从"发抖"到"咬牙忍受",最终到"挺直身板"的动作转变,配合"夏令营暴雨-森林遇蛇"的危机升级,形成螺旋上升的叙事结构。这种设计符合布鲁姆教育目标分类法中"分析-综合-评价"的认知梯度,使人物成长具备可信度。值得注意的是,61号范文中的大鼠转变同样采用"恶作剧-被责骂-主动道歉"的三段式结构,印证了情感转变需要足够铺垫的教学规律。

二、细节描写中的文学建构策略

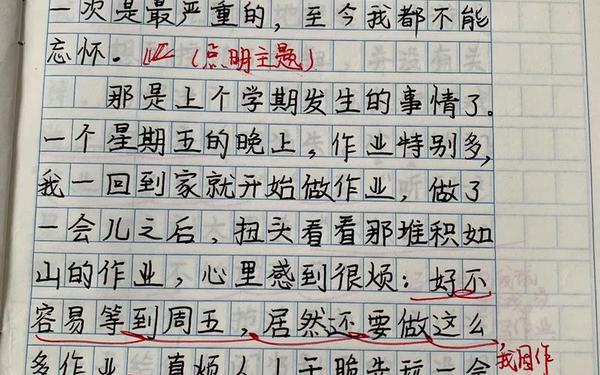

人物神态的拆分描写是该类作文的重要特征。如《她伤心了》中,作者将面部表情拆解为"眼角泪光""脸蛋水痕""水池波纹"三个视觉层次,形成电影镜头般的蒙太奇效果。这种"三步拆解法"与契诃夫"细节三要素理论"(视觉、听觉、触觉)不谋而合,使情感表达更具立体感。教师可引导学生参考《红楼梦》中黛玉葬花的细节铺陈,理解多层次描写的艺术效果。

动作描写的时序性处理同样关键。《他陶醉了》通过"伸长脖子-捏拳-哼曲"三个连贯动作,将看球赛的入迷状态具象化,符合格式塔心理学"完形趋向律"的感知规律。值得注意的是55号范文中的舅舅看球场景,作者特意加入"忘记接妹妹"的冲突事件,这种"沉浸式"细节设计使人物形象更具真实性和感染力。

三、教育维度的写作启示

在观察能力培养方面,73号评价标准强调"选择特别事情"的重要性。如《爸爸生气了》选择"吃光披萨"这种生活化场景,既符合儿童认知范畴,又暗含"自我反思"的教育契机。教师可借鉴维果茨基最近发展区理论,引导学生从"家庭场景""校园事件"等熟悉领域挖掘写作素材,避免刻意追求宏大叙事导致的失真。

情感教育的渗透路径体现在61号范文的"大鼠转变"中。作者通过"藏笔-道歉-助人"的行为转变,自然引出"他人东西不能随便拿"的道德认知,这种"叙事说理"的方式比直接说教更具说服力。参考科尔伯格道德发展阶段理论,这类写作实践能有效促进儿童从前习俗水平向习俗水平过渡,在叙事中完成价值观的内化。

四、文学创作与核心素养的共生关系

在语言建构方面,《她笑了》运用"春日阳光-秋日果实"的隐喻体系,将抽象情感转化为可感知的意象,这种创作手法暗合叶圣陶"语感论"中对语言形象性的要求。教师可结合部编版教材中的《月迹》《鸟的天堂》等课文,解析比喻系统的建构方法。

思维品质的培养体现在叙事逻辑的严密性上。如《他考砸了》采用"成绩公布-办公室谈话-成绩反转"的戏剧性结构,通过三次情绪转折训练学生的逻辑思维能力。这种写作训练与PISA阅读素养测评中的"文本组织能力"要求高度契合,说明叙事写作与批判性思维存在内在关联。

总结来看,《他___了》的写作实践是文学创作与教育目标的完美契合。未来研究可深入探讨不同文化背景学生的叙事差异,或借助眼动仪等技术分析细节描写的认知加工过程。建议教师建立"生活事件素材库",采用"细节拆分工作坊"等创新教法,将写作训练转化为综合素养的培养载体。正如叶圣陶所言:"写作是生命的修剪,也是心灵的舞蹈",这类半命题作文正是帮助学生完成双重修炼的理想路径。