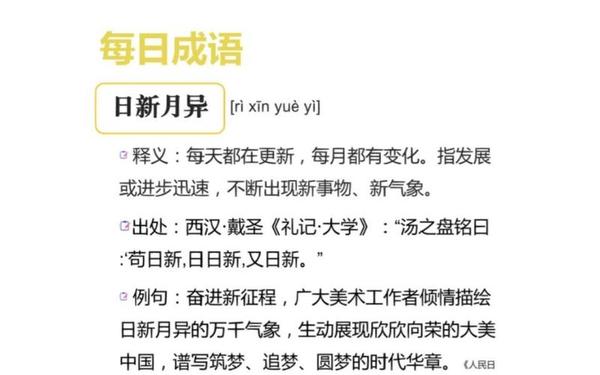

“日新月异”作为汉语成语,其构词本身便蕴含着动态发展的哲学意味。从字义拆解,“日”与“月”以时间维度为轴,“新”与“异”以空间维度为基,二者共同构成对事物持续变革的精准概括。据《礼记·大学》记载,商汤时期的盘铭“苟日新,日日新,又日新”,已初现“日新”思想,后经宋代理学家林景熙在《霁山集》中提出“日新月异”完整表述,逐渐成为形容事物快速迭代的经典表达。

该成语的核心内涵包含双重面向:其一强调时间维度上“更新”的持续性,如《宋史·赵范传》所述“日异月新”,其二突出空间维度上“差异”的突破性,如清代吴趼人笔下“教科之书,日新月异”。这种双重性使其既能描述科技领域的线性进步,也能刻画社会文化的非线性跃迁。例如现代生物科技让不治之症患者重燃希望[[14][51]],数字经济重构传统产业形态,均体现了“日新”与“月异”的辩证统一。

二、现代语境中的多维呈现

在21世纪的全球化语境下,“日新月异”的应用场景呈现多元化特征。科技领域尤具代表性,如5G通信基站以日均新增千座的速度覆盖城乡,人工智能算法版本迭代周期缩短至周级别。这种变革速度甚至重塑了人类对时间的感知维度——当基因编辑技术CRISPR实现疾病治疗的突破时,公众已不再惊叹于“月异”,转而期待“日异”。

社会经济层面,成语的语义边界也在不断拓展。中国改革开放后的城乡巨变,跨境电商平台从货架式陈列到直播带货的转型,均印证着“新”与“异”的共生关系。值得注意的是,这种变革已从器物层面延伸至制度创新,区块链技术推动的信用体系重构,正是传统“日新月异”概念在数字时代的语义延伸。

三、教育实践中的具象表达

作为语文教学的重要内容,“日新月异”的造句训练折射出语言教育的时代特征。传统教学方法强调词义拆解与语境代入,如将“小镇通火车后的变化”作为典型例句[[14][51]]。而现代教育技术则通过数字场景建构深化理解,某在线教育平台开发的VR造句系统,能让学生置身上海浦东三十年变迁的虚拟场景,直观感受“日新月异”的空间叙事。

造句实践的创新方向呈现两种路径:其一是横向的场景拓展,如结合航天工程进展造出“天舟货运飞船的发射频次体现中国航天日新月异”;其二是纵向的语义深化,如对比“日新月异的手机迭代与恒久不变的亲情维系”。这种训练不仅提升语言运用能力,更培养青少年的辩证思维——在认知变革速度的理解某些人文价值的恒常性。

四、文化传播与价值重构

该成语的传播轨迹映射着中国现代化进程的文化逻辑。20世纪80年代,它多用于描述特区建设;90年代转向家电产业升级;21世纪则聚焦数字技术创新。这种语义重心的位移,本质上是对“发展”概念的持续诠释。当李子柒视频将传统农耕技艺与新媒体传播结合,既展示了文化传承的“新”,也体现了生活方式守正的“异”,为成语注入新的文化内涵。

在跨文化传播中,“日新月异”的翻译策略值得探讨。英语直译“daily renewal, monthly change”虽保留字面意义,却难以传达其中“持续超越”的文化基因。有学者建议采用“exponential evolution”(指数级进化)作为替代译法,这种创造性转化既契合科技话语体系,又保留了原成语的动态意象,或将成为跨文化传播的新方向。

“日新月异”作为汉语的精妙结晶,其生命力源于对变革本质的深刻把握。从商汤盘铭到数字经济,从造句训练到文化传播,这个成语始终参与着中华文明的演进叙事。在未来研究中,可重点关注三方面:一是数字技术对成语语义场的重构机制,二是全球化背景下跨文化转译的创新路径,三是教育实践中传统语汇与现代认知科学的结合模式。建议建立动态语料库,追踪该成语在新兴领域(如元宇宙、量子计算)的应用演变,这将为语言学研究提供鲜活样本,也为文化自信建设注入时代注解。