当稚嫩的笔尖触碰画纸,色彩在童真的想象中绽放,二年级的孩子在美术课堂上开启了探索世界的奇妙旅程。那些跃然纸上的斑斓线条不仅是童心的映射,更是语言与思维萌芽的见证。将这份独特的成长体验转化为文字,绘画日记成为低年级学生记录生活、表达情感的最佳载体——它既是儿童观察力的训练场,又是想象力翱翔的天空,更是语文素养与艺术感知交融的桥梁。

观察与表达的启蒙训练

在美术课堂上,孩子们通过绘画日记实现了从视觉观察到文字表达的转化。如网页1中的钱祎玮同学闭眼作画的经历,当粉笔在黑暗中勾勒出扭曲的云朵与岸上的小鱼时,这种具象的视觉偏差反而激发了学生对事物特征的深度观察。教师引导学生在创作后对比想象与现实的差异,这种训练正如网页68强调的"觉察与联想"理念,使儿童学会用多维视角感知世界。

绘画过程本身构成完整的观察训练链:选择绘画对象时的细节辨识、落笔时的形态捕捉、涂色时的色彩感知。网页56中二年级学生描绘《家乡的变化图》,通过对比绿树成荫与黄土裸露的场景,展现出环境观察能力的进阶。这种将具象观察转化为抽象思考的过程,为文字表达提供了丰富的素材库,使"蓝天下飞舞的蝴蝶"这类生动描写自然流淌于日记本上。

图文互动的创意实践

绘画日记突破传统写话的线性表达,创造性地融合视觉符号与语言文字。网页14中成成同学创作怪兽的过程极具代表性:牛角象征年份特征,点状花纹演绎数学概念,四只异形手展现个性想象。这种图文互补的表达方式,完美契合低年级学生"先图示后文字"的认知规律,正如网页31研究指出的,绘画为语言输出搭建了缓冲平台,有效缓解了写作焦虑。

在实践层面,绘画日记呈现出多元形态。网页1中的闭眼绘画实验属于体验型日记,学生通过非常规创作获得独特感悟;网页9的荷花观察日记则是记录型范本,将生物特征与情感体验相结合。教师可借鉴网页72的教学案例,鼓励学生用分格漫画记录校园生活,或用思维导图式插画梳理事件脉络,使图文配合产生"1+1>2"的表达效果。

情感与思维的深度联结

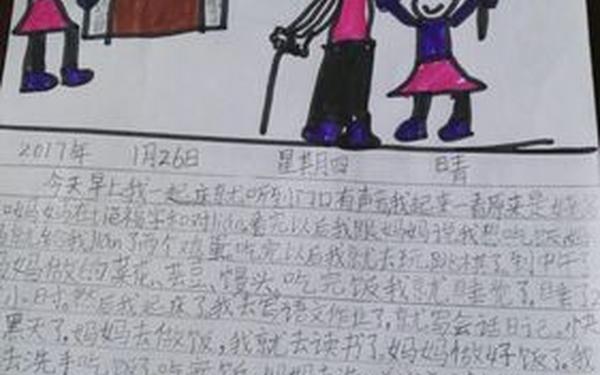

绘画日记作为情感容器,承载着儿童最本真的心灵图景。网页67中那个记录酸溜午餐、美术手工的流水账式日记,恰恰折射出低年级学生特有的认知节奏。当学生用紫色涂抹阴雨心情,用金色勾勒获奖时刻,色彩已成为情感表达的第二语言,这种非言语表达路径为情感教育提供了天然通道。

在思维发展层面,绘画日记促进认知结构的立体建构。网页34强调的"观察-想象-表达"训练闭环,在绘画日记中体现为从具象到抽象的双向思维流动。学生绘制《未来的桥梁》时,既要考虑结构合理性,又要畅想智能功能,这种综合思维锻炼远超单一学科范畴。正如网页56中学生通过环境对比画作引发生态思考,绘画日记实质上搭建了跨学科学习的桥梁。

家校协同的引导策略

教师指导需要把握"支架教学"的精髓。网页14中成成妈妈的"四步引导法"值得借鉴:通过串联词梳理过程、细节追问丰富内容、语音转写突破书写障碍、对比优化提升表达。这种分层指导策略与网页31研究的"绘画日记三维目标"高度契合,即兴趣激发、素材积累、思维进阶。课堂中可采用"绘画接力"游戏,学生轮流补充画面元素并口述情节,培养连贯表达能力。

家庭场景中的日记创作更需营造灵感磁场。家长可参照网页1的教学启示,将超市购物转化为色彩分类实践,把公园游玩变成动态写生课堂。网页68强调的生活素材积累,可通过建立"视觉储蓄罐"实现:用手机拍摄云朵形态、落叶纹理,建立专属图像库供创作时调用。周末的亲子绘画日记会,通过轮流讲述画作故事,既能提升表达能力,又能增进情感交流。

从斑斓色块到工整字句,绘画日记记录的不只是美术课堂的欢声笑语,更是生命成长的年轮印记。这种独特的表达形式,既保护了低年级学生的创作天性,又为语文素养发展提供了肥沃土壤。教育者应当珍视每个稚拙的线条和天真的比喻,因为在这些充满生命力的图文交织中,正孕育着未来创新人才的思维火种。未来的研究可深入探索绘画日记与STEAM教育的融合路径,或开发基于人工智能的绘画日记评价系统,让科技为传统美育注入新的活力。