在中国住房保障体系的推进过程中,面积限制始终是政策设计的关键要素之一。近期,广州市推出首批配售型保障性住房,明确单套建筑面积原则上不超过90平方米,再次引发公众对保障房面积标准的关注。这一限制究竟是基于何种考量?不同类型的保障房是否存在差异?申请条件与面积限制如何相互作用?这些问题不仅关系到千万家庭的住房选择,更折射出城市化进程中住房公平与效率的深层博弈。

一、政策背景与标准差异

中国保障房体系包含配售型保障房、共有产权房、公租房等多种类型,面积限制因城市和房型而异。以广州市为例,《广州市配售型保障性住房管理办法(试行)》明确规定新建项目单套面积不超90平方米,仅高层次人才群体可例外。而北京市公租房则设定更严格的60平方米上限,通过“市场定价、分档补贴”实现精准保障。这种差异反映出地方在土地资源、人口密度、财政能力等方面的权衡。

从政策演变看,上海2024年将商品住房“7090政策”调整为多层、小高层、高层分别对应100-120平方米的新标准,但保障房领域仍坚守中小套型原则。这种“商品房松绑、保障房严控”的差异化策略,体现了通过面积限制确保保障房资源公平分配的意图。住建部专家指出,90平方米既是基于国际通行的宜居标准,也是控制建设成本、提高供给效率的平衡点。

二、保障房类型与面积梯度

配售型保障房作为新型保障形式,其面积限制具有显著特征。广州首批1336套房源中,90平方米以下占比100%,销售价为周边商品房的六折,但实行封闭管理,禁止市场化流转。这种设计既满足工薪阶层基本居住需求,又通过产权限制防止投机。相比之下,共有产权房虽同样以90平方米为主,但允许购房者持有50%以上产权,广州政策明确“同批次项目产权份额相同”,体现面积与产权挂钩的复合调控逻辑。

公租房的面积限制则呈现动态调整趋势。汕头市2025年新政将人均住房面积门槛放宽至15平方米,但对保障房本身仍执行60平方米以下标准。宁波市进一步细化建筑面积认定规则,将农村宅基地、拆迁安置房等纳入计算体系,通过面积审核确保资源精准投放。这种梯度化管理,构建起“保基本、兜底线”的多层次住房保障网。

三、申请条件与面积限制的联动

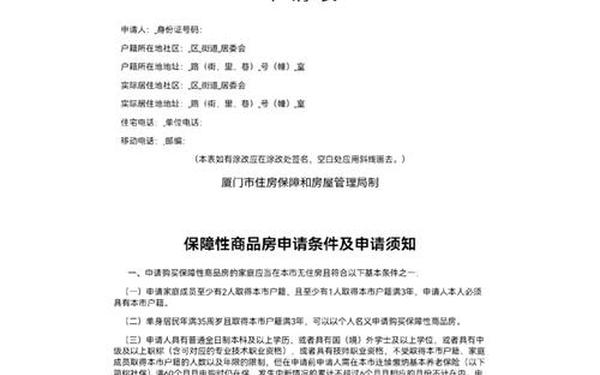

面积限制与申请资格存在双向制约关系。一方面,家庭现有住房面积直接影响保障房申请资格。北京市规定公租房申请人家庭人均使用面积需低于15平方米,广州市共有产权房要求申购家庭在本市无房,这些政策通过面积门槛筛选出真正的住房困难群体。保障房面积标准又反过来塑造居住形态。研究显示,广州配售型保障房主力户型为两居室,恰好满足核心家庭(夫妻+1孩)的居住需求,这种设计既控制成本,又避免资源浪费。

特殊群体的面积优待政策值得关注。广州市对高层次人才放宽面积限制,上海在共有产权房中设置“人才优先”通道。这种差异化处理引发学界讨论:复旦大学住房政策研究中心认为,适度弹性有助于吸引人才;但华南理工大学研究团队警示,特权化可能侵蚀保障房的公平性。如何在效率与公平间取得平衡,成为政策优化的关键命题。

四、面积限制背后的政策逻辑

从城市规划视角看,90平方米限制与“职住平衡”理念深度契合。广州市要求配售型保障房优先布局在轨道交通站点、产业园区周边,小户型设计有利于提高职住通勤效率。土地资源利用角度,深圳通过收购90平方米以下存量房转化为保障房,既盘活闲置资产,又避免大规模新建对土地财政的依赖。这种“存量优化”模式正在被更多城市借鉴。

经济学研究揭示了面积限制的市场调节作用。广州市配售型保障房价格仅为市场价60%,但封闭流转机制使其与商品房市场形成“隔离带”。北京大学住房研究所模拟显示,当保障房面积超过100平方米时,对商品房的替代效应将显著增强,可能引发市场价格波动。严格面积控制既是保障民生之举,也是稳定房地产市场的重要工具。

住房保障体系的未来发展,需在面积标准精细化上寻求突破。建议建立动态调整机制,根据家庭结构变化(如老龄化、多孩政策)优化户型设计;探索“可扩展住宅”模式,通过模块化建造实现空间灵活调整;加强跨城政策协同,避免人口流入地与流出地的保障房空置与短缺并存。唯有将面积限制从刚性约束转化为弹性工具,才能更好实现“住有所居”向“住有优居”的升级。