在民间借贷活动中,借据不仅是资金往来的凭证,更是法律维权的重要依据。据统计,2022年全国法院审理的民间借贷纠纷案件超过200万件,其中近四成因借据条款缺失或表述模糊导致举证困难。一份规范严谨的借条,既能维护借贷双方的合法权益,也能有效防范潜在法律风险。本文将从实务操作与法律规范双重维度,系统解析借据撰写的核心要素。

一、法律要素的完整性

规范借据必须涵盖法定要件。根据《民法典》第六百六十八条,借款合同应包含借款种类、币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等七要素。实务中常被忽视的借款用途记载,在司法实践中可能影响借贷关系合法性认定,例如若借款人将资金用于等非法活动,出借人可能面临债权不受保护的风险。

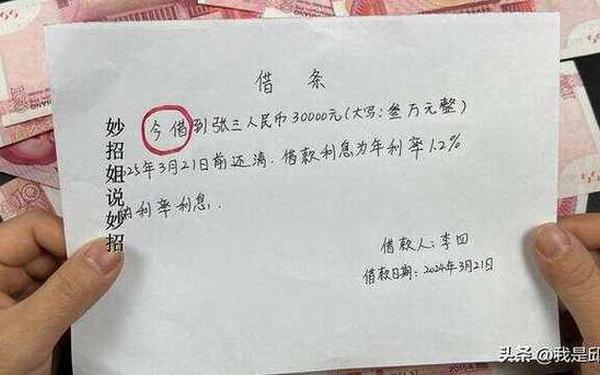

利率条款的规范表述尤为重要。最高人民法院2020年修正的司法解释规定,借贷双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率(LPR)的四倍。建议采用"按年利率__%计息(不超过签订时LPR四倍)"的表述方式,并明确计息起止时间。某地中级人民法院2021年审理的案例显示,未注明利率计算方式的借条,在诉讼中仅能支持银行同期存款利率。

二、内容表述的精确性

关键信息的准确记载需遵循特定规范。借款金额应采用"大写汉字+括号数字"的双重记载方式,例如"人民币壹万元整(¥10,000.00)",防止篡改风险。某民间借贷纠纷调研显示,单纯使用阿拉伯数字的借条篡改争议率高达17%。还款日期建议写明具体年月日,避免使用"半年后"等模糊表述,后者在诉讼时效起算时可能产生争议。

权利义务的明确界定需要特别关注。逾期责任条款应详细约定违约金计算标准、催告程序等要素。北京某区法院2022年判决的典型案例中,因借条未约定逾期利息,出借人仅能主张LPR基础上的资金占用费。担保条款若涉及抵押物,需注明产权证号、评估价值及处置方式,避免出现"以房产作保"等无效约定。

三、见证担保的设置

第三方见证能显著提升借据效力。选择见证人时应优先考虑具有完全民事行为能力的非利害关系人,建议由律师或基层法律工作者担任。深圳某公证处数据显示,经公证的借贷协议履约率比普通借条高出42%。见证人不仅需要签名,还应注明身份证号码及联系方式,某省高院司法解释明确要求见证人需出庭作证方能确认见证效力。

担保条款的设置要符合法定形式。根据《民法典》第三百八十八条,抵押担保需书面订立并办理登记。动产质押应注明交付方式,某典型案例中因未实际转移质押物,法院判定担保无效。连带责任保证需明确约定保证期间,未作约定时依法认定为6个月,这可能短于主债务诉讼时效。

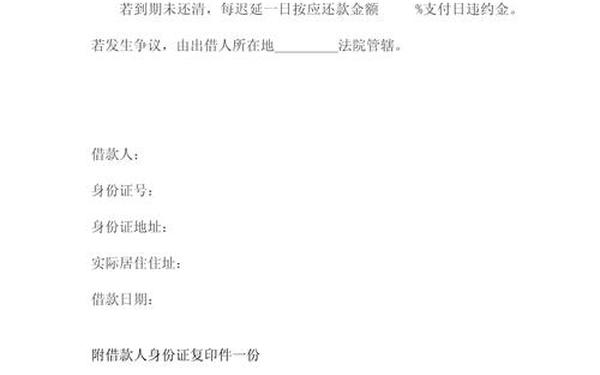

四、载体形式的合规性

纸质借据的制作需符合形式要求。建议使用A4规格纸张完整书写,避免使用便签纸或残缺纸片。司法鉴定专家指出,拼接型借条的真伪鉴定成功率不足60%。书写时应由借款人亲笔全文抄写,某地方法院在2023年判决中否定了打印件签章的借条效力,因其无法证明签署时内容一致性。

电子借据的合法性已获司法确认。根据《电子签名法》第十四条,可靠的电子签名与手写签名具有同等法律效力。使用第三方存证平台时,应选择具有司法鉴定资质的服务机构。杭州互联网法院2021年审理的案例确认,区块链存证的电子借条可作为有效证据,但需完整保存哈希值、时间戳等验证信息。

五、后续管理的严密性

借据保管应建立完整体系。建议正本由出借人保存,复印件交由借款人,双方在复印件注明"本件与原件核对一致"。某律师事务所调研发现,28%的借贷纠纷因原件遗失导致败诉。还款时应同步处理借据,部分还款需重立凭证,某法院判决指出仅标注部分还款的原始借条可能引发二次索偿争议。

在数字经济快速发展的背景下,建议建立电子借据的全周期管理系统。可开发具有智能合约功能的区块链平台,实现自动计息、逾期提醒、证据固化等功能。同时需要立法层面完善电子证据审查规则,建立统一的民间借贷登记公示系统,这将是未来防范借贷风险的重要方向。

规范的借据写作是构筑民间借贷安全网的基础环节。从要素完整性到形式合规性,每个细节都关乎法律效力的认定。在金融科技深度应用的今天,借据管理正从纸质文档向数字化、智能化转型。建议借贷双方在专业法律人士指导下建立标准化协议模板,同时期待监管部门建立全国统一的电子借据认证平台,通过技术创新推动民间借贷的规范化发展。