1. 主题思想与批判核心

《儒林外史》是清代吴敬梓创作的讽刺小说经典,以科举制度为核心,揭露封建社会的腐朽与人性的异化。书中通过描绘士人群体对功名利禄的病态追求,批判了八股取士对知识分子的精神摧残。例如,范进中举后发疯的荒诞情节,深刻讽刺了科举制度对人性的扭曲。鲁迅评价其“秉持公心,指摘时弊”,认为这是中国文学史上第一部真正意义上的讽刺小说。

2. 人物群像与典型意义

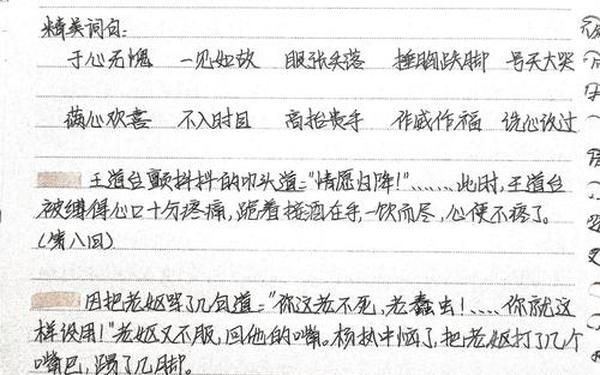

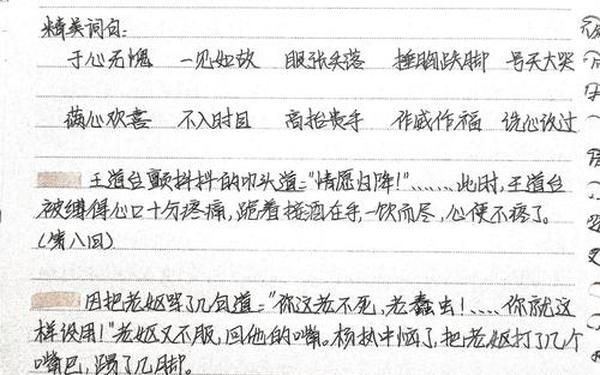

王冕:开篇的理想人物,拒绝入仕,隐居山林,象征对功名的超脱,与全书腐儒形成鲜明对比。

匡超人:从孝顺勤学的青年堕落为虚伪势利之徒,反映社会环境对人格的腐蚀。

严监生:临死前因两根灯草不肯咽气的吝啬形象,成为文学史上经典的讽刺符号。

沈琼枝:反抗礼教束缚的“奇女子”,以才学自证清白,体现对封建女性命运的突破。

3. 艺术特色

连环短篇结构:全书无单一主线,以独立故事串联,形成“儒林浮世绘”,如周进撞号板、范进中举等片段极具戏剧张力。

白描与反讽:通过细节刻画人物矛盾,如严监生的吝啬与对妾室的深情并存,展现复杂人性。

虚实结合:部分人物原型来自现实(如虞育德原型为吴培源),增强批判的真实性。

4. 现实意义

吴敬梓通过“士林百态”映射的不仅是清代社会,更是对人性贪婪、制度压迫的永恒反思。当代读者可从中警惕功利主义对精神的侵蚀,重审知识分子的社会责任。

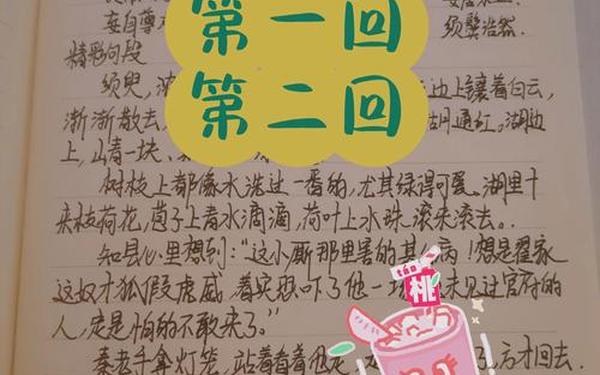

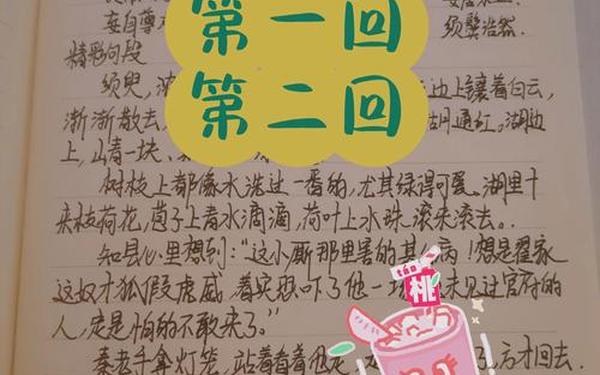

二、《儒林外史》1-56回分回读书笔记(精选10回)

第一回:王冕拒仕

内容:元末画家王冕淡泊名利,拒绝危素招揽,隐居会稽山。

分析:开篇树立“真儒”标杆,与后文腐儒对比,奠定全书批判基调。王冕的“出世”暗含对科举入仕的否定。

第二回:周进撞号板

内容:老童生周进屡试不第,受尽嘲讽,后见贡院号房悲愤撞墙。

分析:通过周进的癫狂,揭露科举制度对底层士人的精神摧残,为范进中举的荒诞伏笔。

第三回:范进中举

内容:范进中举后喜极而疯,被胡屠户一巴掌打醒,乡邻态度骤变。

分析:极致的讽刺场景,展现功名对人性的异化与社会势利。

第五回:严监生之死

内容:严监生临终前因两根灯草费油,伸指不瞑目,直至赵氏挑灭一茎。

分析:细节白描刻画出吝啬鬼的极端形象,成为中国文学经典符号。

第十五回:匡超人堕落

内容:匡超人初为孝子,后结交潘三参与舞弊,逐渐虚伪势利。

分析:展现社会环境对淳朴青年的腐蚀,批判“近墨者黑”的道德沦丧。

第三十八回:郭孝子寻父

内容:郭孝子历尽艰辛寻访出家父亲,虽未得相认仍尽孝供养。

分析:在腐儒群像中插入“孝”的正面典型,暗含对儒家真精神的呼唤。

第四十回:沈琼枝抗婚

内容:沈琼枝被骗为盐商妾,设计出逃后以卖诗文为生,自证清白。

分析:突破传统女性角色,塑造独立人格,挑战封建礼教。

第五十五回:市井四奇人

内容:季遐年、王太、盖宽、荆元等市井艺人,以技艺安身,超脱名利。

分析:结尾回归“真名士”主题,与开篇王冕呼应,寄托理想人格。

第五十六回:幽榜争议

内容:朝廷追封历代儒生,列“幽榜”以慰亡灵。

分析:此回是否为吴敬梓原作存疑(一说为后人增补),争议体现版本复杂性。

三、版本与创作背景

版本争议:现存最早为嘉庆八年(1803)56回卧闲草堂本,但程晋芳《文木先生传》称原作为50回,推测后6回(如“幽榜”)可能为后人增补。

作者生平:吴敬梓出身科举世家,经历家族衰落后移居南京,目睹士林丑态,遂以十余年写成此书。

引用来源:

整体分析:

分回笔记:

版本与背景: