元宵节作为中国传统节日,其起源说法多样,综合历史文献和民俗研究,主要有以下观点:

1. 汉文帝纪念平乱说

相传汉文帝为庆祝平定“诸吕之乱”(公元前180年),将正月十五定为与民同乐的节日,张灯结彩以示庆贺。此为元宵节雏形,后世逐渐形成固定习俗。

2. 道教“三元说”

道教将农历正月十五定为“上元节”(天官赐福日),七月十五为“中元节”,十月十五为“下元节”。上元节燃灯祭祀天官,祈求福泽,与元宵节的灯火文化密切相关。

3. 佛教燃灯敬佛习俗

东汉明帝时期引入佛教燃灯法会,正月十五僧人观佛舍利、点灯礼佛,后演变为民间灯会。南北朝至隋唐时期,佛教与本土文化融合,推动了元宵张灯的盛行。

4. 火把节演变说

古代百姓在正月十五持火把驱赶虫兽,祈求丰收。唐宋后火把逐渐演变为彩灯,形成元宵赏灯的传统。

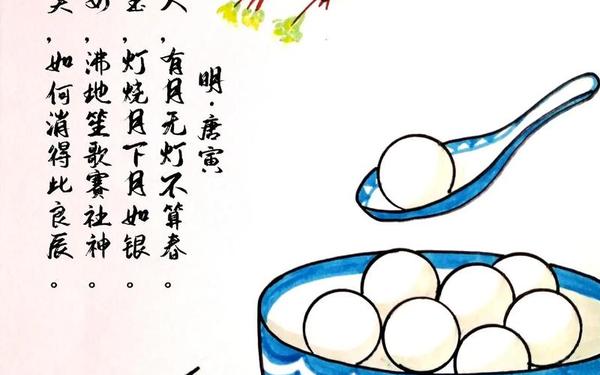

二、元宵节经典古诗精选

元宵节的热闹与诗意历来为文人墨客所钟爱,以下为最具代表性的作品:

1. 《青玉案·元夕》·辛弃疾

“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此词描绘元宵夜繁华盛景,暗喻孤高品格,被王国维誉为“人生第三境界”。

2. 《生查子·元夕》·欧阳修

“月上柳梢头,人约黄昏后”对比今昔物是人非的怅惘,被誉为“前无古人”的元夕词经典。

3. 《正月十五夜》·苏味道

“火树银花合,星桥铁锁开”展现唐代长安元宵夜灯火辉煌、万人空巷的盛况,是唐代元宵诗的代表作。

4. 《永遇乐·落日熔金》·李清照

晚年李清照以“不如向帘儿底下,听人笑语”对比昔日元宵盛景与当下孤寂,抒写家国沦丧之痛。

5. 《鹧鸪天·建康上元作》·赵鼎

南宋词人借“分明一觉华胥梦”追忆北宋汴京繁华,表达亡国之悲。

三、元宵节文化意义

元宵节融合了多元文化元素,既是春节的压轴狂欢,也是全民参与的“情人节”(古代女子可自由出游赏灯),更通过诗词、灯谜、舞龙等习俗传承中华文化。其核心精神在于团圆、祈福与对美好生活的向往,至今仍是联结传统与现代的重要纽带。