作为中华民族最重要的两大岁时节点,元旦与春节承载着深厚的历史记忆与文化密码。元旦的起源可追溯至民国初期的历法改革,公历1月1日被确立为新年起点;而春节则扎根于上古农耕文明的岁首祭祀,历经朝代更迭,最终在辛亥革命后定名。二者虽同为新年庆典,却折射出传统与现代、本土与全球的文化张力。本文将从历史溯源、文化内涵、民俗实践及社会功能四个维度,解析这两个节日的深层意蕴。

一、历史演变:从名称更迭看时代印记

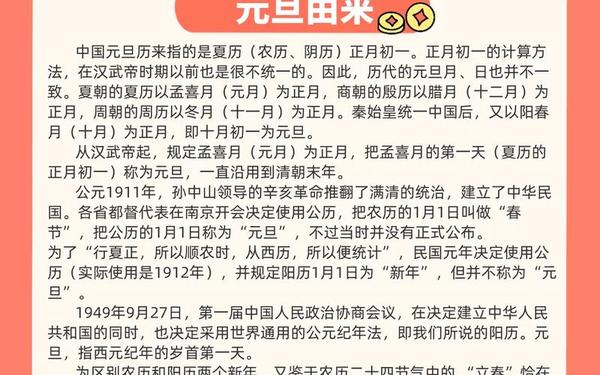

元旦的称谓变迁映射着中国近代化的进程。古代“元旦”原指农历正月初一,如《晋书》记载“岁旦朝贺”即春节活动。直至1912年中华民国推行公历,原称“新年”的农历岁首被迫更名为“春节”,而公历1月1日则承袭“元旦”之名。这一变革不仅是历法体系的调整,更是西方现代性冲击下传统时间秩序的重构。值得注意的是,国民曾试图通过行政手段将春节习俗移植至元旦,但民间对农历新年的坚守迫使于1934年妥协,形成“双轨制”节庆体系。

春节的名称同样经历动态演化。先秦时期称“上日”“改岁”,汉代出现“三朝”“正旦”等称谓,唐宋后“元日”成为主流。1914年北京正式启用“春节”之名,将原本专指立春的词汇转译为农历新年,既保留农耕文化基因,又赋予其现代民族国家叙事下的合法性。这一命名策略巧妙调和了传统与现代的冲突,使春节在全球化浪潮中持续焕发生机。

二、文化内核:祭祀、团圆与新生

春节的文化基因深植于农耕社会的宇宙观。上古先民通过岁首祈岁祭祀,表达对天地神灵与祖先的敬畏,如《诗经》所述“以社以方,我田既臧”。这种“天人合一”的信仰体系衍生出扫尘除秽、贴年红、守岁等习俗,形成“除旧布新”的仪式闭环。而“年夜饭”“拜年”等家庭仪式,则将血缘升华为文化认同,正如《礼记》所言“父子笃,兄弟睦,夫妇和,家之肥也”。

元旦的文化表达则更具现代性特征。作为公历新年,它既继承古代“三元”(岁之元、月之元、时之元)的时间哲学,又融入跨年晚会、烟花秀等都市文化符号。全球化的背景下,元旦成为连接不同文明的桥梁,如纽约时代广场倒计时与悉尼港焰火表演,既展现文化多样性,又暗含人类对时间更迭的共通感知。这种“传统的发明”现象,印证了霍布斯鲍姆关于节庆重构的理论。

三、民俗实践:差异中的文化对话

春节的民俗体系呈现出鲜明的农耕文明特征。从腊月廿三祭灶神到正月十五闹元宵,长达23天的节期包含40余项习俗,如《梦粱录》记载的“洒扫门闾,去尘秽,净庭户”。其中“压岁钱”源自汉代“压胜钱”的辟邪功能,“舞龙舞狮”则脱胎于楚地巫傩文化,这些习俗在传承中不断被赋予新内涵,如现代电子红包与非遗展演。

元旦的庆祝方式则体现工业社会的效率原则。单日假期催生出短途旅行、年度总结等现代生活方式,商家打造的“跨年经济”与社交媒体的话题营销,重构了节日消费模式。值得关注的是,年轻群体正创造“仪式感跨年”新范式:制定新年计划、观看日出等行为,既延续“一元复始”的传统意象,又彰显个体生命的时间管理意识。

四、社会功能:凝聚、调适与创新

春节作为文化黏合剂,在城市化进程中发挥特殊作用。数亿人次的“春运潮”不仅是人口迁徙现象,更是文化归属感的集体展演。社会学研究显示,春节团聚能有效缓解现代人的身份焦虑,通过“家”的空间重构强化代际情感联结。而庙会、灯展等公共活动,则为社区共同体建设提供文化场域。

元旦的社会价值更多体现在国家治理层面。作为法定假日,它配合元旦献词、年度经济数据发布等政治仪式,构建国民对“现代时间”的认同。元旦假期带来的“假日经济”刺激消费,2024年春节与元旦共同创造的旅游收入突破6800亿元,展现节庆文化的经济驱动力。

元旦与春节的双轨并存,本质是中华文明“守正创新”的生动实践。前者接轨国际标准时间体系,后者守护农耕文化记忆,二者共同构建起多元时间认知框架。未来研究可深入探讨数字时代对节庆文化的重塑:虚拟祭祖、元宇宙庙会等新形态,或将重新定义“传统”与“现代”的边界。建议在文化政策制定中,注重保护春节的仪式完整性,同时挖掘元旦的文化创新潜力,使二者在对话中延续中华民族的时间智慧。