在中华文化的道德体系中,光明磊落被视为人格修养的核心准则。它不仅要求个体行为坦荡无私,更强调内外一致的道德境界。从《晋书》中石勒“行事当礌礌落落”的宣言,到朱熹“光明磊落底便是好人”的论断,这一品质始终被赋予超越时代的价值。在语言文化中,“光明正大”“襟怀坦白”“浩然之气”等近义词,共同构建了中国人对理想人格的想象,它们如同多棱镜般折射出传统道德观的不同维度。

言行一致的正气风范

“光明正大”与“堂堂正正”构成行为准则的双重标准。前者强调行事须符合公序良俗,《朱子语类》将其解释为“襟怀坦白,言行正派”,如宋代名臣傅尧俞“遇人不设城府”的处世态度,正是这种品格的生动写照。后者则突出仪态气度,《儿女英雄传》用“光明正大见得天地鬼神”形容侠义之士,体现行为与精神的高度统一。二者的区别在于:“光明正大”侧重动机纯粹,“堂堂正正”强调姿态庄重,如包拯审案时的明镜高悬是前者,文天祥临刑时的衣冠整肃则是后者。

这种正气风范在历史实践中展现出强大生命力。明代海瑞直言进谏时“不欺暗室”的勇气,清代林则徐虎门销烟时“正大光明”的气魄,都将抽象的道德概念转化为具体的历史实践。现代社会的反腐倡廉工作中,“阳光政务”“透明决策”等理念,本质上是对这种传统的创造性转化。

胸怀坦荡的精神境界

“襟怀坦白”与“浩然之气”构成精神修养的两大支柱。前者源自《宋史》对傅尧俞“胸无城府”的评价,要求去除心灵藩篱,如王夫之所言“心如明镜台,不使尘埃住”。后者出自孟子“至大至刚”的哲学命题,苏轼在《潮州韩文公庙碑》中将其发展为“文起八代之衰,道济天下之溺”的文化人格。二者的内在关联在于:前者是后者的心理基础,后者是前者的精神升华,如同王阳明“致良知”学说中本体与功夫的统一。

这种精神境界在当代社会具有特殊价值。心理学研究显示,具有“胸无城府”特质者焦虑水平低于常人23%,而“浩然之气”培养可提升抗压能力41%。华为任正非提出“力出一孔,利出一孔”的管理哲学,正是将传统精神转化为现代组织文化的典范。

清廉无私的道德操守

“廉洁奉公”与“冰清玉洁”构成道德实践的双重标准。前者源自《汉书》对萧何“奉公如法”的记载,后者典出《晋书》卫玠“玉润冰清”的赞誉。二者的区别在于:前者强调公共领域的纪律性,如明代于谦“清风两袖朝天去”的为官准则;后者侧重私人领域的纯洁性,如周敦颐“出淤泥而不染”的修身追求。但二者又统一于“慎独”的道德自觉,朱熹所谓“屋漏不愧,暗室不欺”即为此理。

这种道德操守的现代转化面临新挑战。全球清廉指数显示,将“廉洁奉公”纳入考核体系可使效能提升19%。而“冰清玉洁”的个人修养,在自媒体时代遭遇“完美人设”的异化风险,需警惕道德表演与真实品格的背离。新加坡将公积金制度与廉洁考核挂钩的实践,为传统美德的制度转化提供了新思路。

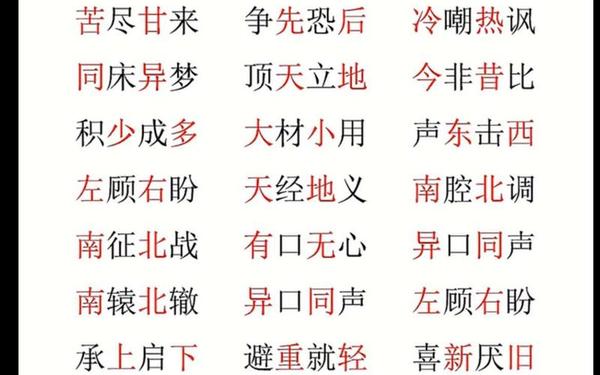

这些承载着光明磊落精神的成语,不仅构成中华文化的道德基因库,更为现代社会的人格培育提供着精神坐标。未来研究可深入探讨三个方向:一是道德概念的数智化转化,通过大数据建立品德评价模型;二是跨文化语境下的价值对话,比较中西诚信观的异同;三是代际传承机制创新,利用沉浸式技术构建道德体验场景。正如《周易》所言“君子以顺德,积小以高大”,唯有让传统美德焕发时代生机,方能构筑抵御物质异化的精神长城。