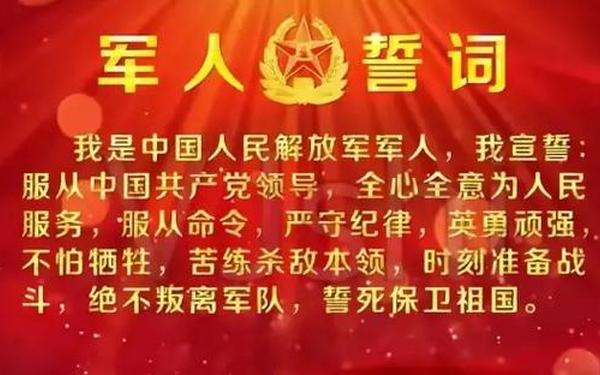

在鲜红的与军旗下,庄重的誓词承载着两种截然不同却又息息相通的政治生命形态。党员宣誓词以“为共产主义奋斗终身”的铿锵誓言构筑起理想信仰的基石,入伍宣誓词则用“若有战,召必回”的铮铮铁骨诠释着使命担当的血性。这两种誓词不仅是个人政治身份转变的见证,更是组织纪律与集体意志的具象化表达,共同编织着国家治理体系中忠诚与责任的经纬线。

历史传承中的精神纽带

党员宣誓词历经百年淬炼,其文本变迁折射着中国革命与建设的时代烙印。从1927年毛泽东主持的首次入党宣誓仪式中“阶级斗争”的核心诉求,到抗日战争时期叶剑英拟定的“保守党的秘密”等八项承诺,再到1982年载入党章的标准文本,誓词内容始终与党的历史任务同频共振。这种动态演变既保持着“永不叛党”等核心原则的稳定性,又融入了“为党和人民牺牲一切”等时代新要求,形成政治话语的传承谱系。

入伍誓词同样具有深厚的历史纵深感。新修订的《中国人民解放军内务条令》明确规范退役誓词,其“保守军事秘密”“永葆军人本色”等表述,与红军时期“三大纪律八项注意”形成历史呼应。而“若有战,召必回”的当代宣言,既延续了古代军旅文化中“解甲归田不忘弓刀”的精神基因,更彰显了新时代全民国防意识的升华。两种誓词在历史维度上共同构建起中国政治文明特有的连续性叙事。

核心内涵与政治承诺

党员宣誓词包含三大核心契约关系:对政治纲领的认同、对组织纪律的服从、对人民利益的守护。其中“履行党员义务”涵盖着理论学习、群众路线等具体实践要求,“严守党的纪律”则通过《中国纪律处分条例》等制度具象化。这些条款构成党员政治生命的DNA,正如中央党校学者所言:“每个逗号都是行为边界,每个句号都是价值坐标”。

入伍宣誓词聚焦军事与国家安全双重维度。“保守军事秘密”对应着《保密法》的法律约束,“为军旗增辉”体现着荣誉体系的道德激励。特别值得注意的是“召必回”条款,这不仅是对预备役制度的承诺,更是将军人身份从职业选择升华为终身烙印。军事科学院研究报告指出,这种终身制责任设计在全球军队誓词体系中具有独创性,有效强化了国防动员能力。

仪式教育与身份认同

入党宣誓仪式的程序美学具有强烈的心理塑造功能。从奏唱《国际歌》唤醒阶级意识,到面向握拳过肩形成肌肉记忆,再到逐一报出姓名的身份确认,整套仪式通过视听触多维感官刺激,完成从普通公民到政治人的蜕变。心理学实验表明,经历过标准化宣誓仪式的党员,在后续组织生活中表现出更高的纪律遵从度。

入伍宣誓则通过军事符号系统强化身份认同。退役仪式中向军旗告别、佩戴服役纪念章等环节,将军人荣誉转化为可感知的物化存在。神经科学研究发现,此类仪式感能显著激活大脑杏仁核与前额叶皮层的联结,形成持久的情感记忆。这种生理机制解释为何退役军人往往数十年后仍能准确复述入伍誓词。

时代价值与社会功能

在全面从严治党背景下,重温入党誓词成为政治体检的重要工具。多地组织部门将宣誓仪式录像纳入干部廉政档案,通过对比历年宣誓时的微表情变化,构建政治忠诚度的动态评估模型。这种技术创新使传统仪式焕发现代治理效能,中央纪委国家监委网站评论称:“誓词回响处,正是初心映照时”。

入伍誓词的社会整合功能在应急管理中尤为突出。2023年华北抗洪抢险中,退役军人事务部门通过短信平台发送“若有战”唤醒代码,3小时内集结12万退役军人。这种高效动员机制的基础,正是誓词承诺形成的心理契约。社会学研究显示,宣誓仪式越庄重的部队,退役军人参与社会救援的积极性越高。

作为政治文明的双生镜像,党员与军人宣誓词共同构建起中国特色的忠诚体系。未来研究可深入探讨数字化时代虚拟现实技术对宣誓仪式的影响,或比较研究不同政治体制下誓词功能的差异性。建议组织部门建立宣誓词履行情况追踪机制,将抽象承诺转化为可量化的行为指标,使这两份穿越时空的誓言持续焕发新的时代光芒。