在党组织考察发展对象的过程中,个人简历是展现申请人政治觉悟、成长轨迹和思想蜕变的重要载体。它不仅是一份基础信息汇总,更是申请人向党组织展现对党的忠诚与追求的思想汇报。如何将个人经历与政治追求有机融合,如何在规范框架内突出思想深度,考验着每位积极分子的写作智慧。

基本框架与核心要素

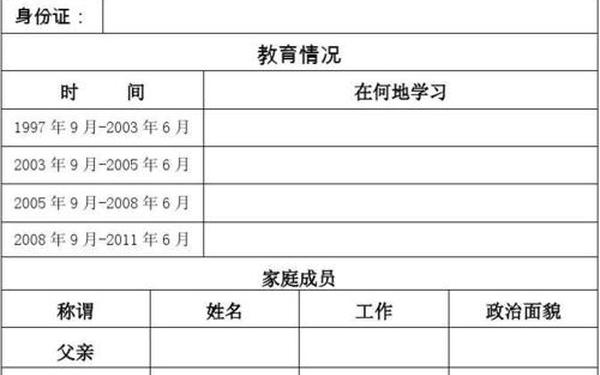

规范的入党个人简历包含基本信息、教育背景、工作经历、政治成长轨迹、家庭成员及社会关系五大模块。如某高校教师简历中,从小学到研究生的学历层次清晰罗列,并标注各阶段担任学生干部情况,这种纵向时间轴呈现方式能让党组织快速把握申请人的成长脉络。

核心要素的完整性直接影响组织考察效率。某医疗工作者的简历中,既包含1999年加入共青团的经历,又详述2003年首次提交入党申请后的思想转变。这种将政治身份转变与职业发展相呼应的写法,符合《党务工作手册》关于"体现政治成长连续性"的要求。家庭成员部分需特别注意,如某农民申请者明确写明父亲务农、姑姑为党员教师的社会关系,这样的具体表述有助于组织进行政治审查。

内容撰写的真实性与深度

真实是入党材料的生命线。某师范生简历中坦诚剖析"理论学习与实践存在差距"的不足,这种不避短处的态度反而凸显思想觉悟。要避免网页模板中常见的"性格开朗、工作负责"等空泛描述,代之以具体事例。如某社区工作者详细记录疫情期间组织300人次志愿服务的经历,用数据量化工作成效。

思想深度的体现需要理论联系实际。某大学生在简历中用三个自然段阐述参加党校培训后的认知转变:从对党章的机械记忆到理解"人民至上"的理论内涵。这种递进式写法符合《基层党务工作手册》关于"思想汇报要见人见事见思想"的要求。建议参考《社会学》《行政管理学》等专业课程中的方法论,将理论学习转化为服务群众的实践认知。

结构与表达的规范性

时间顺序排列是基本规范。某退休教师简历采用"1971-1975小学→1982-1984大学→2003年医政工作"的编年体结构,这种线性叙事符合组织部门"便于历史审查"的阅档习惯。要特别注意时间节点的准确性,如预备党员转正申请必须在预备期满前两周提交。

语言风格需平衡庄重性与生动性。避免使用"我热爱党"等口号式表达,转化为"参与脱贫攻坚调研后深化对乡村振兴战略的理解"等具象描述。某村干部简历中,用"调解邻里纠纷28起""组织科技培训15场"等数据化表述,既体现专业性又彰显实干精神。标点符号要严格遵循《党政机关公文格式》,如职务名称使用全称、时间表述统一为阿拉伯数字。

常见误区与优化建议

模板化倾向是突出问题。某三份不同行业申请者的简历中,自我评价部分竟出现80%的雷同表述。这违背了《入党志愿书撰写指南》强调的"个性化表达"原则。建议参考但创新,如新媒体从业者可加入"运营党建公众号"等时代性经历。

思想汇报与简历脱节现象普遍存在。某企业职员简历中罗列获奖情况,却未说明"优秀员工"荣誉与党员标准的关联。优化方向应如某教师申请者所做:将"教学竞赛一等奖"转化为"践行党员先锋作用的实践平台"。建议建立成长档案,定期整理思想火花与工作案例,保持材料的动态鲜活性。

这份贯穿生命历程的政治答卷,需要申请人以匠人精神反复打磨。它不仅是入党程序的必要文书,更是培育党性修养的思维训练。未来可探索建立可视化简历模板,通过时间轴、数据图表等创新形式,帮助申请人更立体地展现政治素养。但无论如何创新,对党忠诚的灵魂、为人民服务的初心,始终是这份简历最珍贵的底色。