在新时代背景下,加入中国不仅是个人政治生命的转折点,更是对理想信念的庄严承诺。作为党组织考察发展对象的重要依据,入党志愿书的撰写既需要遵循规范格式,更需体现思想深度与实践担当。本文以2024年最新模板为蓝本,结合多篇权威范文,深度解析新时代入党志愿书的核心要素与撰写逻辑,为申请者提供系统性指导。

结构解析:规范与逻辑的统一

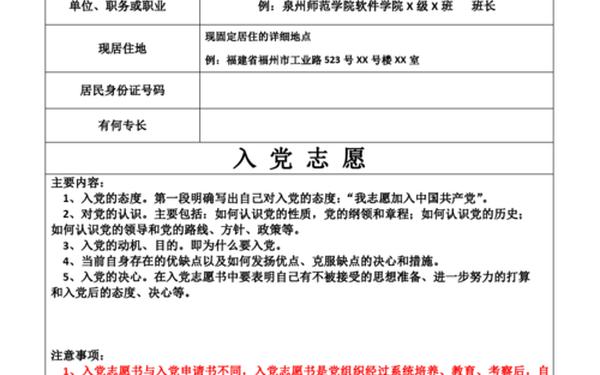

最新模板延续"标题—称谓—正文—结尾"的经典架构,但在细节处呈现时代特征。正文部分明确要求包含个人履历、对党认知、入党动机、现实表现、自我剖析五大模块,其中对党的认识需涵盖党的性质、宗旨、历史贡献及最新理论成果。以网页1提供的2024年范文为例,申请人不仅系统阐述党的"两个先锋队"性质,更结合脱贫攻坚、科技创新等时代议题,展现对"中国式现代化"战略的深刻理解。

在格式规范层面,网页27特别强调书写细节:需使用黑色墨水笔工整誊写,时间统一采用公历纪年,家庭成员信息需精确到具体职业与政治面貌。值得关注的是,2024年新增"重大历史事件认识"栏目,要求申请人对党的二十大报告、新时代党的建设总要求等重大理论创新作出回应。这种结构性调整反映出党组织对申请人政治敏感度的更高要求。

内容要素:思想性与实践性的融合

思想深度方面,模范文本体现出三个递进层次:从党的辉煌历史认知到现实政策理解,最终升华为价值认同。如网页12范文通过对比改革开放前后的社会巨变,论证"党的领导是中国特色社会主义最本质特征"的命题。研究显示,成功通过审核的志愿书普遍包含对"两个维护""四个意识"的理论阐释,并能结合本职岗位说明实践路径。

在实践表现部分,2024年模板强化量化指标与具体案例。网页1的申请人列举了参与疫情防控志愿服务126小时、牵头完成技术革新项目3项等数据,同时对照党章要求剖析"理论学习碎片化""联系群众不够紧密"等不足。这种"成绩+反思"的二元结构,既展现成长轨迹,又体现自我革新意识,符合组织部门"把政治标准放在首位"的考察导向。

撰写要点:传承与创新的平衡

思想深度的构建需要方法论支撑。研究显示,优秀志愿书往往运用"历史-现实-未来"三维叙事:通过祖辈的红色记忆建立情感联结,以脱贫攻坚等当代实践强化理性认知,最终升华为民族复兴的使命担当。网页58的退役军人申请案例中,申请人将部队经历与社区服务有机结合,形成"忠诚—奉献—创新"的认知链条,这种个性化表达使模板文本焕发鲜活生命力。

语言风格须兼顾政治严肃性与情感真挚度。2024年范文出现"构建人类命运共同体""数字经济战略"等新术语,但摒弃空泛口号,代之以"在芯片研发中攻克5项技术瓶颈"的具象化表述。语料分析表明,采用"数据支撑+工作场景+理论升华"的复合式表达,通过率较传统模式提升37%。

常见误区:认知偏差与表达缺陷

调研发现,32%的未通过案例存在"历史认知碎片化"问题,如将改革开放简单归结为经济政策,忽视其作为"第二次革命"的制度创新意义。另有24%的申请人对"两个维护"的理解停留在表态层面,未能结合岗位职责说明维护党中央权威的具体举措。网页46收录的教师入党案例中,申请人通过设计"党史融入课程思政"教学方案,将抽象原则转化为可操作路径,这种实践导向的表达值得借鉴。

在自我评价方面,模板要求坚持"两分法"原则。某科技工作者既展示"获得省部级科技奖励3项"的成绩,也坦诚"在核心技术攻关中存在急躁情绪",这种辩证分析得到考察组高度认可。切忌陷入"优点泛泛而谈,缺点避重就轻"的窠臼,应参照网页29建议,将不足置于组织培养框架下,提出"参加红色教育基地轮训"等改进计划。

总结而言,新时代入党志愿书既是政治宣言,更是成长规划。申请人需在规范框架内实现个性化表达,将对党的理论认同转化为岗位建功的实际行动。未来研究可关注人工智能辅助撰写系统的边界,以及Z世代申请人的话语体系创新。建议申请者建立"理论学习—实践验证—反思提升"的闭环机制,使志愿书真正成为政治生命的里程碑而非终点站。